14. В дискуссии о грехах польской научной фантастики пожелали принять участие еще двое «разгневанных мужчин».

Ученый-физик и астроном, популяризатор науки, автор и критик НФ Збигнев Дворак/Zbigniew Dworak назвал свое эссе:

«OPOWIADANIE FANTASTYCZNE»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ»

Фантастический рассказ?!. Как его писать, если в этой области все уже придумано, сказано и пересказано. Значит, чтобы написать нечто такое, нужно добиться неслыханной оригинальности как формы, так и содержания, тщательно следя, однако, за тем, чтобы оригинальность эта не превратилась в бессмыслицу!

О содержании сказано выше. Форма? Простите, но и формой уже тоже не удивишь читателей, не поразишь критиков и не приведешь в ужас пуристов. Разве что будешь писать слова задом наперед и вверх ногами, а из слов не станешь строить фразы,-- но таких чудачеств ни один издатель не потерпит, даже если автор попытается убедить его, клянясь всеми святыми, энтропией и бесконечностью, графически выраженной уложенной на бочок восьмеркой, в том, что это новый, революционный и попросту уникальный способ передачи информации. И правда – уникальный, только кому он такой уникальный нужен?

Да и какую информацию можно таким образом передать? Разве лишь ту, что с самим автором что-то не ладное – наверное, у него в голове все перевернулось… «Мало ли на свете сумасшедших? Зачем нам еще один?» -- скажет издатель, пожимая равнодушно плечами.

Молодой автор очень хочет написать рассказ. Жаждет ярким проявлением своей фантазии изумить, напугать, ошеломить читателя. Он неясно представляет себе, что нужно очень искусно вмуровать в построенное уже здание некую частность, некую архитектурную деталь, которая его украсит, но не знает, как это сделать. Ему кажется, что лучше всего использовать нечто ужасное – читатель любит и должен пугаться! – и какое-либо невероятное сочетание пространственно-временных явлений. Ведь о путешествиях во времени можно писать без конца и краю. Правда у физиков и астрономов имеется на сей счет свое мнение, но оно остановить молодого начинающего рассказчика не может.

«В литературе все дозволено, а ну ее, эту науку!» -- радостно восклицает автор, ставя на карту licentia poetica. И садится за пишущую машинку. Он предпочел бы, правда, диктофон, а то и вовсе считыватель мыслей, чтобы излишне не утруждать себя, но понимает, что в наших условиях это чистая фантастика. Значит, он садится за машинку и… стучит по клавишам.

Выстукивает рассказ такого примерно содержания.

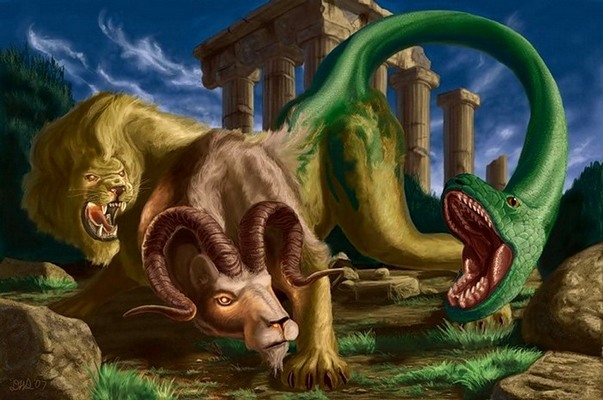

Юный и отважный пилот трансгалактических курьерских линий, как раз в это время страдающий от несчастной любви – избранница его сердца пренебрегла им, выйдя замуж за киборга, у которого все искусственное и непреходящее (за исключением, разумеется, денег, которые, правда, преходящие, но зато естественные) – решает отправиться в неизведанные дали Вселенной, дабы сделать там великое открытие. Не важно (автор сам не имеет об этом ни малейшего понятия) чем он занялся, долетев до галактики NGC 13721, важно то, что там вскоре после его прилета вспыхнула сверхновая аж III класса (каковых, как известно, не бывает).

Спасаясь от последствий сей космической катастрофы, наш герой пытается пролететь сквозь самый центр Антареса, этой всем известной сверхгигантской звезды, но ему не удается совершение этого маневра, и его сверхбыстрая ракета пролетает мимо звезды, слегка опалив рули. Далее с героем творится нечто странное: он с гиперразбега перескакивает через свою эпоху и приземляется на родной планете за год до своего рождения. Несколько удивившись произошедшему, он не теряет, однако, головы и блестяще соблазняет свою мать, становясь сам себе отцом.

Молодой писатель причастен (по крайней мере, теоретически) к тайнам писательского ремесла. Он неплохой рассказчик – умеет создавать настроение, нагнетать напряжение, изумлять парадоксальными оборотами речи и сравнениями, поэтому юный читатель – а таких среди читателей фантастики большинство – приходит во все большее возбуждение.

Такой читатель как раз добирается до момента, в котором автор посылает своего героя на маленький и всеми забытый островок в Тихом океане. Герой углубляется в гущу странной ультратропической растительности и вступает в схватку с жуткой каракатицей – обитательницей небольших, круглой формы озер, занимающих изрядную часть этих необычных джунглей.

Несколько обеспокоенный столкновением с не известной ему флорой и фауной и как бы немного испуганный собственной храбростью герой возвращается на побережье. Там он укладывается поудобнее на теплом песке и наслаждается солнечным закатом. И в тот момент, когда последний солнечный луч гаснет в океане, вдруг осознает, что как странная растительность, так и необычный животный мир являются результатом испытаний ядерного оружия, проводившихся в незапамятные времена на тихоокеанских островах.

Испытания эти проводили нехорошие люди, жившие в недоброй памяти XX веке. Герой хочет выругаться… э-э-э… нехорошими словами, высказав этим свое отношение к этим людям, но внезапно с ужасом замечает, что к нему тихонько подползает огромная каракатица. И что она совсем уже близко.

И тут… И тут юный читатель, обливаясь холодным потом, вдруг осознает, что это он – герой рассказа и что это к нему подползает отвратительная зеленовато-фиолетовая каракатица, поблескивая омерзительными складками тела в и без того кошмарном лунном свете. Каракатица распростирает жуткие щупальца, помаргивая при этом злобными маленькими глазками, и… A-a-a-a!!!

Прибегают всполошенные воплем родители, которые пытаются успокоить мальчугана, но не добиваются успеха и звонят врачу. Тот приезжает, обследует пациента, прописывает ему полный домашний покой и вышвыривание научно-фантастических книг из библиотеки, а также выписывает ему направление на месячный курс лечения в клинике для нервнобольных.

Когда молодой автор рассказа узнает о случившемся, его радость не ведает границ. Он шествует бледный и горделивый и, кажется, прямо-таки лучится фантазией. Он уже знает, что память о нем не умрет, что следующие поколения будут с набожным страхом шептать его имя.

И тут же сочиняет следующий рассказ – такой «крутой» и такой «потрясный», что, по его мнению, сам Станислав Лем, прочитав его, позеленеет от зависти. Его не смущает даже то, что Станислав Лем пишет весьма не лестную рецензию на этот его «шедевр». Он еще выше задирает нос, поскольку считает ее неоспоримым и полным доказательством… этой самой зависти.

И, не покладая рук, стряпает новый рассказ, после прочтения которого половина населения страны зашивается в лесные дебри, а вторая половина наглухо запирается дома, тщательно баррикадируя все окна и двери. А Станислав Лем выбрасывается из окна…

А теперь небольшой совет тем, кто выжил после прочтения рассказа новоиспеченного писателя. Не стоит идти к молодому фантасту, чтобы объяснить ему, что многоуважаемый Станислав Лем вовсе не потому выбросился из окна, что усомнился в себе, а потому, что воспылал гневом и впал в отчаяние, видя, как вырождается литература, – молодой творец в ответ на это разразится новым рассказом.

Прочитав который, мы вынуждены будем, не вступая даже в спор, вышвырнуть сочинителя в окно, а затем гнаться за ним (науськивая, разумеется, на паршивца зеленовато-фиолетовых каракатиц, иссиня-черных рогатых жуков и прочих жутких чудовищ) до тех пор, пока он не поклянется в том, что больше никогда в жизни не сядет за пишущую машинку, чтобы сочинить фантастический рассказ.

15. Збигнева Дворака замечательно дополняет Мацей Паровский/Maciej Parowski, который «в подражание Станиславу Лему» публикует на внутренней стороне задней обложки журнала свой «Podręczny kalkulator wątków młodej fantastyki/Подсобный калькулятор сюжетов молодой фантастики».

(Окончание следует)