11. И еще один интересный материал в рубрике «Критики о фантастике» Это замечательное эссе Мацея Паровского/Maciej Parowski, посвященное рассмотрению отражения в современных на тот момент литературе и массовом искусстве (и прежде всего кино) религиозной (или околорелигиозной и псевдорелигиозной) тематики. Хотя с тех пор прошло почти три десятка лет, высказанные в эссе весьма даже оригинальные мысли и сегодня не потеряли своего значения. Это, вероятно, осознает и сам автор, назвавший даже не один, а два недавно изданных тома своей избранной публицистики подобным образом: «Małpy Pana Boga»…

ОБЕЗЬЯНА ГОСПОДА БОГА

(Małpa Pana Boga)

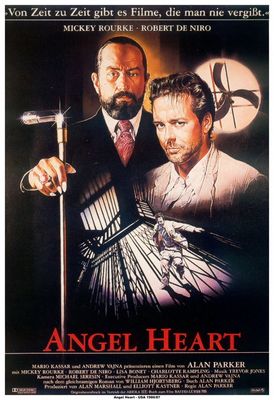

1. Склянка с чертями разбилась над Польшей и миром. По польским экранам кочуют фильмы «Сердце ангела» -- про дьявола, который домогается исполнения контракта о душе, и «Приверженцы зла» -- про секту сатанистов. Таким же сатанистам, только доморощенным, посвящает много внимания наша литературная пресса. В еженедельниках идут споры о фильме «Последнее искушение Христа» М. Скорцезе, а в ежемесячнике «Literatura na Świecie» (№ 12 за 1987 год) большинство текстов посвящено гнозе, в основе которой лежит утверждение о том, что наш мир родился из равновесной смеси элементов добра и зла.

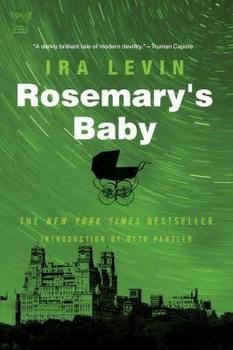

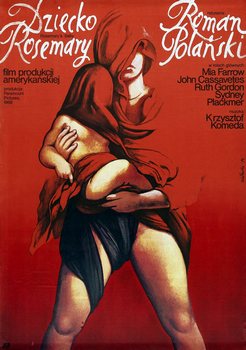

В книжных магазинах: «Ребенок Розмари» А. Левина, «36 доказательств существования дьявола» А. Фроссара, «Дьявол и Дэниел Уэбстер» C. В. Бенета, «Путешествие на Землю» Р. Шекли, «Агент Низа» М. Вольского, «Имя розы» У. Эко; в телесериале «Бержерак» -- сатанисты; на видео такие фильмы, как «Сияние» С. Кубрика, «Иствикские ведьмы» Г. Миллера, «Легенда» Р. Скотта… И везде черти, демоны, суккубы, инкубы и прислуживающие темным силам люди – у них тоже важные роли. Даже в комиксах. В «деникеновском» цикле Мостовича-Польха выступает некий Сатхам – существо прометеева ранга и вместе с тем дьявольское – в основном олицетворяющее зло, но и еще нечто такое вдобавок, что, пожалуй, можно назвать цивилизационным прогрессом.

Сатана, таким образом, -- персона парадоксальная и многозначная. Он всегда был таким. «…Так кто ж ты, наконец? Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» -- такие строки из «Фауста» Гете поставил эпиграфом к «Мастеру и Маргарите» М. Булгаков. В романе сам Бог пользуется услугами чертей, чтобы защитить Мастера и его рукописи и сурово наказать нескольких москвичей – каналий и атеистов. В библейской «Книге Иова» Бог открыто позволяет Сатане подвергнуть Иова испытаниям, дабы в страданиях его еще отчетливее выявились добродетели.

Независимо от того, смотрим ли мы на это с ортодоксальной точки зрения (иудаистской или католической) или с точки зрения гностики, видно, что Бога и Сатану соединяет нечто большее, чем разорванные связи между Творцом и взбунтовавшимся ангелом – Его творением. Впрочем, будем придерживаться ортодоксии – я даже думаю, что в ее рамках можно допустить, что хотя Бога и огорчил бунт Сатаны, но он не застал Его врасплох. Это значит также, что и Сатане, и преисподней предусматривалась важная роль в Божественном плане творения. Какая? Используя современные сравнения, скажем, что преисподняя похожа на внеземной Алькатрац, то есть позволяет собрать все тухлые яйца в одной корзинке. А дьявол, который «ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (Св. Петр) выглядит не только противником Бога и человека, но и полезным «собачником», который, хочет он того или нет, служит Господу.

2. Таким «божеским собачником» и выступает Луи Сифр – дьявол из кинофильма «Сердце ангела» А. Паркера. Он приходит за душой мерзавца, потому что она принадлежит ему в соответствии с договором и в результате ужасного злодеяния героя киноленты.

Сатана в этом фильме отличается достоинством и элегантностью, он дьявольски (sic!) интеллигентен, а вдобавок – становится орудием в руках высшей справедливости. Это он ставит убийце изощренную западню; правда, счеты сводит чужими руками, но потоки крови льются в фильме в соответствии с высшим законом. Чаша переполнилась, и дьявол жестоко карает нескольких негодяев сразу. Возможно ли, что он делает это лишь от своего имени?

Иначе обстоят дела в фильме «Ребенок Розмари» Р. Полянского. Здесь дьявол однозначно противник Бога. Он оплодотворяет Розмари, которая должна выносить и родить ему Антихриста, за чем присматривает покорная ему секта сатанистов, а союзники беременной Розмари, пытающиеся ей помочь и преследуемые за это Сатаной – благородные рыцари, гибнущие за правое дело.

Быть может (я говорю “быть может” потому, что и Паркер, и Левин оставляют такую возможность), что дьявол потерпит с Розмари и ее ребенком такое же поражение, какое потерпел с библейским Иовом. А запланированное им зло обернется добром, как того желали Гете и Булгаков.

3. Андре Фроссара в упоминавшейся выше книжечке беспокоят современные интеллектуалы. Они равнодушны к речам о Боге, но оживляются, стоит в них проскользнуть упоминанию о Сатане. Конечно, может так быть, что здесь мы имеем дело с религиозным извращением или с неверно понятой модой. Но, возможно, и напротив – с меткой интуицией. Когда заходит речь о Сатане, рано или поздно всплывает проблема Бога. И Фроссар, как автор «36 доказательств существования дьявола», идет той же дорогой.

Ибо Сатану можно обозначить через добро, которое он старается уменьшить, но вместе с тем, сам того не осознавая, очищает. «Зло без добра, кроме как в добре, существовать не может», -- повторю я слова Cвятого Августина. Если зло не причиняет порчи, то оно и не является злом. Если причиняет, то лишь потому, что существует добро, которое умаляется. Если добро целиком истрачивается порчей, то ничего не остается от природы, которая подлежала порче. Тогда и зла, которое причиняло порчу, уже не будет – ибо не останется природы, в которой оно могло бы существовать.

Но зло существует, потому что существует добро, которое, к счастью, нельзя превозмочь. И в мире, который мог бы быть добрым и мудрым, но по разным причинам бывает жестоким, ужасающим, несправедливым, нелогичным – гипотеза существования дьявола многое объясняет. Вот почему люди, всерьез признающие, что дьявол действительно существует, не только поддаются нездоровому очарованию, но и проявляют, во-первых, глубокую веру и, во-вторых, -- интеллектуальную трезвость. Именно образ дьявола (“Повелитель мух”) помог У. Голдингу объяснить причины моральной деградации общества подростков на необитаемом острове. Или, прибегая к аллегории, -- деградации каждого людского общества. Над ролью слуг Сатаны в порче мира размышлял и польский политический фантаст Я. Зайдель в интервью, данном представителю журнала «Fantastyka» (№ 7/1983). С образом дьявола соприкасается и М. Орамус в «Арсенале», причем его дьявол-чужой – высшее существо, способное на некоторое великодушие.

Дьявол пугает и искушает, отталкивает и очаровывает. Хотя он всего лишь тень, противник, передразниватель, портач, обезьяна Господа Бога (поскольку обезьянничает, подражая Ему, и безотчетно Ему служит). Он кажется более колоритным, чем Бог, меньшим Его, поэтому более легким для охвата умом. Возможно, поэтому он гораздо чаще, чем Бог, гостит в произведениях человеческого искусства. Ведь в своем бунте против Бога дьявол напоминает самого человека, который иногда грозит кулаками небу.

Однако тут есть существенная разница. Дьявол не сомневается в существовании Бога. Трудно не верить в того, с кем борешься, поэтому, как это ни парадоксально, никто не может сравниться с дьяволом в силе веры. И в «Мастере и Маргарите», и в «Сердце ангела», и в «Агенте Низа» дьявол с сочувственным удивлением взирает на атеизм людей. Это повторяется, Сатана-противник в то же время походит на своеобразного посредника между Богом и человеком, на дополнение Бога также в плане логики. Теорема К. Гëделя о неполноте, примененная к теологии, приводит нас к утверждению, что Бога без дьявола разъяснить невозможно и наоборот.

Поэтому я подозреваю, что Фроссар зря тревожится. Хотя во всех названных здесь произведениях дьявола рисуют по-разному, однако нигде его образ не выламывается из рамок религиозной интерпретации. Режиссеры, художники, сценаристы, писатели входят в великий библейский миф, идут по тропе Зла, занимаясь при оказии безупречной теологической пропагандой. И таким образом болезненное очарование дьяволом крутит жернова Господних мельниц.

(Продолжение следует)