4. Более широкое, чем когда бы то ни было, присутствие Сатаны в современной массовой культуре, переиздание некоторых произведений могут указывать на оживление религиозных инстинктов и потребностей, удовлетворяемых пока еще стыдливо, окольными путями, иногда даже без осознания этого.

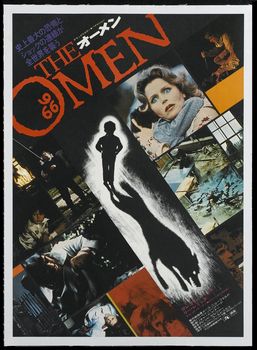

Недаром ведь современные критики говорят о том, что надвигается неосредневековье. Мы открываем средневековье не как символ темных времен, а как эпоху сильной и искренней веры и целостного мировоззрения. Лет 10-12 назад такую тенденцию, по крайней мере в Польше, невозможно было себе и представить. Фильм Р. Доннера «Omen» (1976) это, пожалуй, единственное сатанистическое произведение, которое мы сумели посмотреть на наших экранах в 70-е годы.

Однако на решение о закупке этого фильма повлияли, наверное, соображения пропаганды; Доннер ведь показывает Сатану в Белом доме – таких возможностей тогда не упускали. Ибо «Дьявол» А. Жулавского в те самые годы на наши экраны уже не попал.

Давайте вернемся, однако, к религиозным инстинктам. Они всегда существуют, хоть и обретают разные формы и следовать им можно многими способами. Это Колаковский, кажется, говорил о том, что у резонеров и мистиков разные боги. Но существуют также и боги ученых, интеллектуалов, политиков, идеологов… А боги фантастов? Есть, наверное, тоже. Я думаю, что Бог и Сатана, изгнанные в 60-70-х годах из массового искусства, оживали в то время на страницах фантастических книг и в научно-фантастических фильмах в облике доброго или злого Чужого. З. Калужиньский, рецензируя фильм «2001 год. Космическая одиссея» С. Кубрика, прямо писал о «Боге-Параллелепипеде». Светозарные Чужие из «Близких встреч третьего уровня» тоже выглядят божественными, ну или по меньшей мере ангельскими существами. Подобным образом выглядят Пришельцы из фильма «Кокон» Р. Ховарда. Также прогремевший в 70-х годах научно-фантастический роман «Робот» А. Висьневского-Снерга, если прочитать его под таким углом зрения, оказывается криптотеологической книгой, а сформулированная в нем Теория Сверхсуществ (помню, как жадно, почти мистически я ее воспринимал) – закамуфлированным или (что более вероятно) невольным религиозным субститутом. Своего рода опиумом для атеистов.

Злого Чужого, Чужого-демона, мы находим в фильмах «Чужой» Р. Скотта,

«Нечто» Д. Карпентера,

в «Звездных войнах» Д. Лукаса и кампании. А также в «Арсенале» М. Орамуса. Скрещенным с демоном богом выступает океан в «Солярисе» C. Лема. То, как действуют Арсенал и Солярис, их коварство, но также великодушие и искусность не позволяют говорить об абсолютном зле. Здесь следует подозревать существование высшей инстанции, которая обуздывает и регулирует их начинания. Я думаю об инстанции, подобной той, которая в «Мастере и Маргарите» сдерживала карусель дьявольских кар и возвеличений, безумствований и чудес, восстанавливающих порядок.

Миф борьбы добра и зла, миф Бога и взбунтовавшегося против Него ангела, миф сражения за человеческую душу, ведущегося между этими двумя силами и удивительного сотрудничества этих сил… и все это рассказываемое с помощью фантастических аллегорий в конвенции научной фантастики – это важная, но непризнанная пока тема, которая ждет своего тщательного исследователя.

То же самое относится и к самой проблеме существования души и демонстрации ее в научной фантастике. Долго избегавшаяся и замалчиваемая, это проблема пробивалась однако к читателю в опосредованных, аллегорических формах. Авторы, связанные по рукам и ногам обязательными в своем времени атеистической и рационалистической парадигмами, задумывались над человеческой душой, копаясь в холодильниках анабиозных камер, в механизмах роботов и вычислительных контурах компьютеров. Романы Ф. Дика «Убик» и «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» (великолепно экранизированный Р. Скоттом), «Голем XIV» С. Лема, а также упоминавшийся выше «Робот» А. Висьневского-Снерга – это, похоже, удачные в художественном отношении результаты таких поисков.

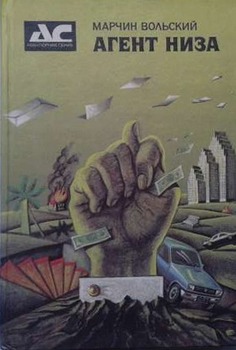

5. Сатанистический роман «Агент Низа» М. Вольского был написан в 1983 году. Прочитай мы его в 1984 – 1985 годах, он вместе с «Арсеналом» ознаменовал бы накатывание международной волны. Однако «плагиатный характер литературных переломов в Польше» (К. Ижиковский) ведет к тому, что даже редкие наши открытия считаются у нас фальстартами. Пока не дождемся санкции из-за границы, пока не накатит новая мода, о переломе нечего и думать. Так было, впрочем, и с «Дьяволом» А. Жулавского, явным предтечей «Сердца ангела», многие годы томившемся на полке.

Мне не хотелось бы превозносить книгу М. Вольского выше, чем она того заслуживает, но «Агент Низа» целиком укладывается в представленном здесь течении. В соответствии со своим темпераментом и амплуа, автор выбирает конвенцию кабаре и дарит читателям веселый Апокалипсис. Кроме этого он скрещивает дела божеские и дьявольские (как уже было сказано, в принципе неразделимые) с конвенциями романа ужасов и тщательно сконструированного документально-сенсационного романа в духе Форсайта, получая в результате дьявольский «День Шакала» с ангельской пуэнтой.

Вольский замечательно развлекается, читатель – тоже. Чтобы довести человечество до глобального атомного столкновения и конца света, Ад подтягивает себе на помощь из резерва таких подзабытых уже сатанинских тварей, как Вампир, Оборотень, Франкенштейн, Русалка, Гном… Замысел, на мой взгляд, неплохой и умело реализованный.

Дьявольский посланник Меф ищет этих помощников – сатирическое изображение различных злачных мест занимает немалую (и интересную) часть романа. А еще лучший сюжетный ход: выведение на сцену ангельских сил. Черти воюют в земных условиях с ангелами, устраивая друг другу ловушки и обмениваясь внезапными нападениями – как это делают агенты международных разведок. При этом у ангелов отчасти связаны руки требованием соблюдения этической чистоты, выдвигаемом их Высшим Начальником, поэтому они выходят из положения как могут.

Вольский бесстыдно ворует у Форсайта, Булгакова, немного у Чандлера; теологические шутки смешиваются в романе с шутками польского кабаре (см., например, эпизод с фальшивой дьявольской школой и господствующим в ней научным вампиризмом), но автор склеивает из этих позаимствованных элементов нечто безусловно свое… и наше. Как бы новое. Адам Холлянек, по-моему, не прав, когда пытается затереть генерационные различия в польской научной фантастике, однако он, пожалуй, весьма близок к истине в своей часто повторяемой теории фантастического пастиша (связывающей такие явления, как кино Махульского и Шулькина; проза Орамуса, Понкциньского и, в том числе, как раз и Вольского).

Вернемся к «Агенту Низа». Также и этот роман, несмотря на его несерьезную тональность и пару материалистических выходок, кажется мне похожим на замаскированный символ веры (или на сигнал о ее обретении) и шутливый теологический трактат. Автор перебирает временами меру с кабаре – хоть читатель и любит такое, несколько второсортных шуток снижают важность книги. Но Вольскому удается задеть еще одну дьявольскую струну, мало заметную в упомянутых выше произведениях. Сатана, согласно многовековым верованиям, эротоман. Тот, от лица которого ведется повествование в романе, -- тоже. Хотя книга писалась с так называемой божественной (то есть всеобъемлющей) точки зрения, сюжет «Агента Низа», большинство шуток, метафор носят у Вольского эротический характер, дрейфуя в сторону домашнего халатика, коньячка, постельки и долгих, роскошных любовных сражений. Читателей, интересующихся также другими аспектами жизни, это может утомлять, но, благодаря этой тональности, мы имеем бравурное завершение романа, в котором дьявольская распущенность Мефа неожиданно сталкивается с бесполостью ангела.

Разворачивая действие в разных значительных точках планеты, Вольский, кроме того, дает читателям замечательное ощущение всеобщности и универсальности происходящего. Хотя он в то же время близок польской традиции представления дьявола как существа хитрого, но не умного, лукавого, но всегда в конце концов обманутого. А. Жулавский пытался вырваться из этой традиции, но, к сожалению, получил по рукам. Протестантская, англосакская традиция выводит на передний план жестокость и коварство дьявола, подчеркивая опасность любых контактов с Сатаной. Наш дьявол обычно простодушен, зачастую он чужестранец или политический противник. Разумеется, такой взгляд на него излишне беспечен, поскольку огибает мрачные провалы человеческой души и судьбы, но вместе с тем он подчеркивает беспомощность дьявола перед достоинствами нашей веры, надежды, любви, мужества, благоразумия, умеренности, солидарности – что, несмотря на адское упрощение, не является полным вздором.

(Конец эссе, но окончание разбора номера следует)