Продолжаем обзор иллюстраций к «Мухе-Цокотухе». После множества вариантов рисунков Конашевича, имеет смыл посмотреть другого иллюстратора, у которого также имеется минимум три разных сюиты к «Мухе-Цокотухе» — это известнейший советский художник Май Митурич. Если Конашевич перерабатывал свои сюиты во многом вынужденно, меняя при этом и саму манеру (в 1930-е гг. в худшую сторону), то Митурич творил в благоприятный для творчества позднесоветский (1960-е — 1980-е гг.) период. Его варианты — это самосовершенствование в рамках одной излюбленной манеры (может быть, эти рамки в результате всё более сужались).

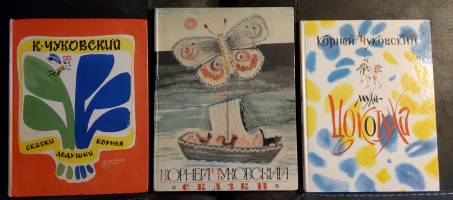

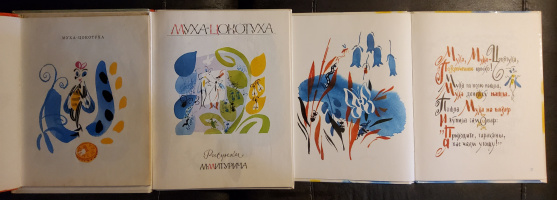

Сборники, в которых содержится проиллюстрированная Митуричем «Муха-Цокотуха», такие: 1) «Сказки дедушки Корнея» (1972); 2) «Сказки» (1989); 3) «Муха-Цокотуха» (1988).

Хронология разных сюит Митурича туманна: например, «Муха-Цокотуха» 1988 года от «Советской России» (крайняя справа) — это, по-видимому, воспроизведение иллюстраций из сборника «Сказки» 1979 года от «Малыша». Были ли ранние издания иллюстраций из сборника 1989 года (в центре), я не установил. Так что, сравнивать сюиты будем не хронологически (всё равно, все они относятся к одной рано найденной манере Митурича), а концептуально.

Концепции же можно представить себе так.

В издании 1972 года (вероятно, самая первая сюита) условная манера — очень трогательные персонажи. В издании 1989 года — развитие этой темы в сторону ещё большей лёгкости и прозрачности. Этакое явное движение в сторону акварелей средневековых дальневосточных цивилизаций (скорее, китайских, чем японских). А в издании 1988 года (сюите 1979 года) была сокращённая и отстранённая сюита: каллиграфия, созерцательность, уход на задний план главных героев.

Пройдёмся по сказке.

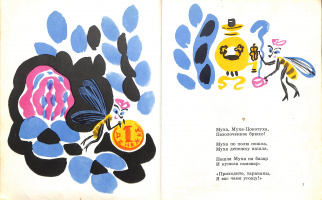

Изображение главной героини.

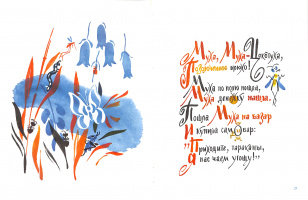

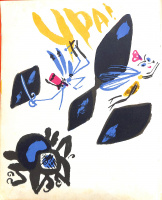

а) В раннем варианте — во многом повествовательные иллюстрации. Муха, конечно, изображена символически, но она занята конкретными делами. Цветовой фон — насыщенный и тёмный.

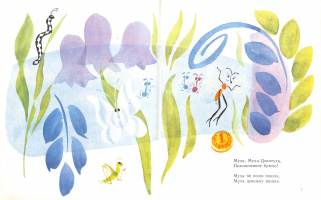

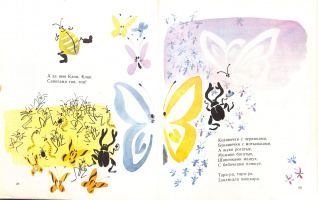

б) В последующем Муха источается, фон становится нежным и густонаселённым .

в) В кратком варианте на первый план выходит природа, Муха теряется среди каллиграфических упражнений.

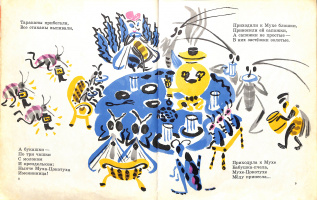

Очень интересно, как художники изображают сборище насекомых. Митурич определился сразу: его насекомые только слегка очеловечены (чай пьют по-настоящему), но в целом представляют собой копошащуюся массу.

Дальнейшие вариации были направлены на то, чтобы максимально освободить это облако прозрачных мошек от сюжетных деталей.

В сказке Чуковского перед самым появление Паука мельком упоминается некая Бабочка:

цитата«Бабочка-красавица.

Кушайте варенье!

Или вам не нравится

Наше угощенье?»

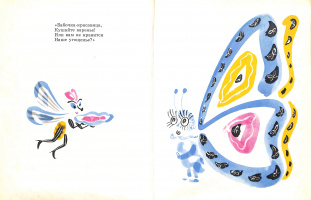

Особое внимание к гостье, возможная разница в социальном статусе, некоторая ревность... Художники могут раскрыть образ этой Бабочки по своему усмотрению. У Конашевича это была аристократка из «бывших».

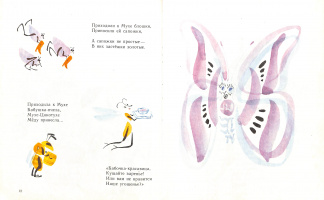

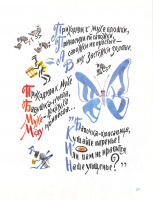

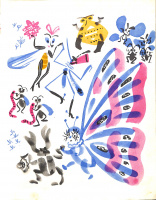

а) У Митурича поначалу проявился юмористический аспект: лупоглазая толстенная Бабочка (неповоротливая, наверное).

б) Позже — в соответствии с изменением концепции — Бабочка утончилась, утратила человеческое выражение лица, хотя и осталась сказочным персонажем..

в) А в «каллиграфическом» варианте сюиты превратилась в обычную бабочку.

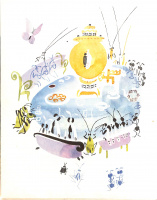

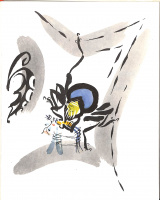

а) Символический Паук в виде иероглифа.

б) В «утончённом» варианте Митурич, к удивлению, более подробно прорисовывает именно черты Паука (улыбается он, гнида). Пластичность поз появилась — это уже наброски к балету.

в) В «каллиграфическом» же варианте захват Мухи поместился в уголочке. Этот вариант — вообще не о Мухе, а о мушином народе. Шекспировская драма.

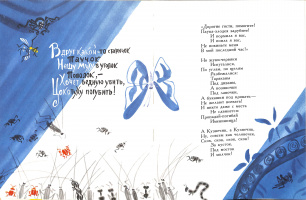

а) Ну что ж, явился гусар в полном облачении.

б) Перерабатывая эту сюжет, Митурич расширяет балетную сцену.

в) Ну а в «каллиграфическом» варианте достаточно рисунка героев на полях.

а) Сначала Митурич решил пошутить, как это принято для сказок Чуковского. Толстенная лупоглазая «бабочка-красавица» в паре с «жуком рогатым — мужиком богатым», действительно, уморительны.

б) Но оригинальность Митурича как художника основана, конечно, не на юмористическом даре. Радостное мельтешение мошкары в летний день — вот стихия, подвластная художнику.

в) Вот она — летняя цветомузыка на машиной дискотеке.