Продолжаю всматриваться в орнамент на ксилографиях Фаворского к «Борису Годунову» (начало — тут).

В третью часть трагедии Фаворский включил две сцены, объединённые дошедшим до Москвы известием о воскрешении царевича Димитрия.

1) Шуйский вон на малых иллюстрациях опять мутит воду. Что за человек!

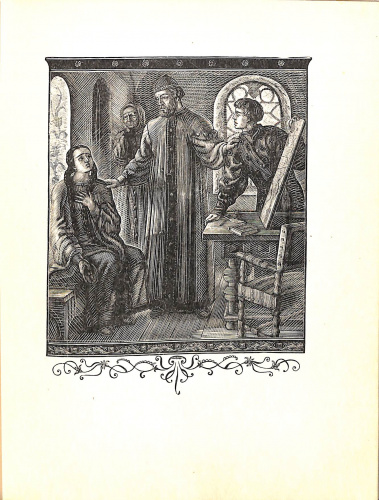

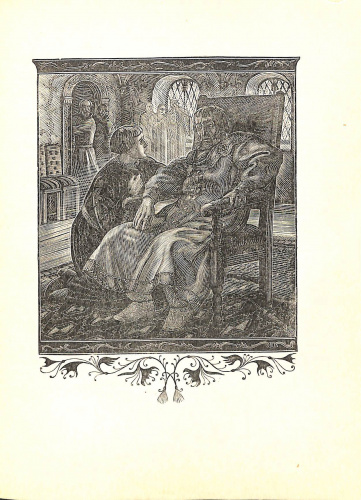

2) Вот любимая всеми иллюстраторами сцена: Борис с детьми, наследник Фёдор занимается науками. У Фаворского здесь внимание не на проблески вестернизации Руси, а на личную драму: у Ксении — дочери Бориса — умер жених (Борис перед тем жаловался: всё к одному).

Орнамент понизу страничной иллюстрации: изящные, но хрупкие ростки без листочков.

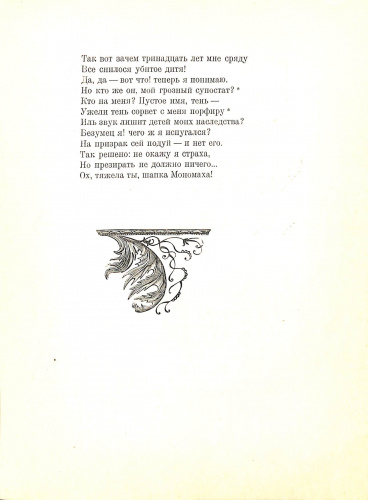

3) Орнамент концовки: крупный резной лист с переплёта (видимо, олицетворение Бориса Годунова) и слабый росток с картины семейной сцены (олицетворение борисовых детей).

1) Фаворский уделяет очень много внимания польским сценам, начиная с заставки. Самозванец за границей получил признание. Для русского читателя второй половины XX века это приговор герою. Но Фаворский не выпячивает иностранную поддержку Самозванца: в соответствии с пушкинским текстом и историческими свидетельствами вокруг него вьются русские люди.

Но русские люди у Фаворского смущены, с потупленными взорами — вроде как неудобно им, будто бы понимают, что их используют (на самом деле, перебегали к Димитрию искренне, иностранной помощью не гнушались — казалось, что это чисто династические игры).

2) Польские магнаты в эйфории: объединение славянства состоится под их эгидой.

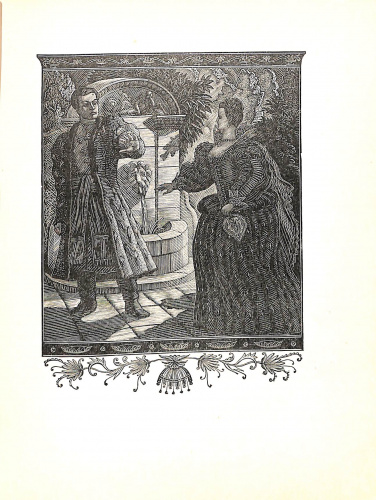

3) И вот центральная сцена: Фаворский рисует вдохновенного Димитрия, лицо которого даже стало красивым. Довела его-таки Марина: «Тень Грозного меня усыновила!». Марина — истинный делатель королей. Но её Фаворский рисует без восторга: жеманная кукла.

Как сам Фаворский пишет, орнамент, сопровождающий сцену у фонтана — «легкомысленный, польский».

4) Концовка: сабля и легкомысленные польские тюльпанчики. Влюблённый и воодушевлённый Димитрий.

Сцены, объединенные Фаворским в отдельную часть — это триумф самозванца: продвижение его по русской земле с боями, публичные обвинения Борису, смерть Бориса.

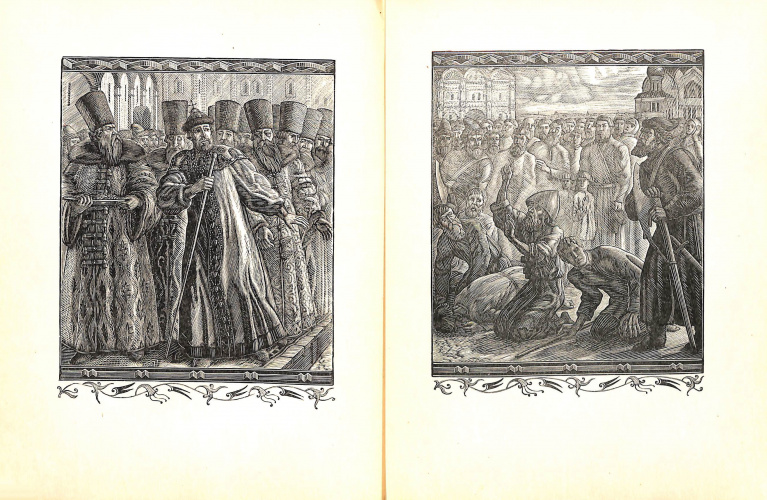

1) Заставка и одна из малых иллюстраций в тексте посвящены кремлёвским сценам. Они повествовательны у Пушкина, статичны у иллюстраторов.

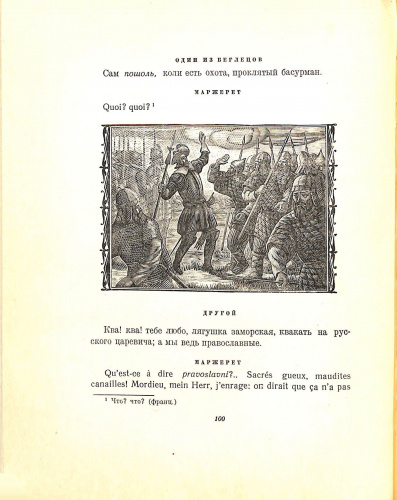

2) Француз пытается заставить драться русские правительственные войска. Русские правительственные войска его не понимают.

3) Юродивый на площади бросает царю обвинение в убийстве ребёнка-царевича. Все изображены мощно: и сам юродивый, и его коллеги-нищие (слепой вслушивается в крамольные речи), и стрельцы, и бояре. Царь Борис, отшатывающийся с плаксивым выражением лица, чересчур мелодраматичен.

Что же с орнаментом этого важнейшего для Фаворского разворота? Нервная синусоида.

4) Малые иллюстрации в тексте, посвященные Димитрию: он допрашивает пленного, он безмятежно засыпает после проигранного боя. В этих сценах Самозванец у Фаворского отталкивающий, число окружающих его поляков увеличилось. Пушкин увлечение Димитрия «полячкой гордой» одобряет, а увлечение польскими наёмниками — не очень.

Историк Платонов писал, что в Польше к Самозванцу прибилось 200 человек московских людей, в Россию вторгся отряд тысяч до четырёх; из них была только тысяча поляков, навербованных в частном порядке, большинство — донские и запорожские казаки.

5) Смерть Бориса — одна из самых совершенных и запоминающихся работ Фаворского.

Как, опять-таки, пишет сам Фаворский, «орнамент, сопровождающий трагедию — смерть Бориса, носит мрачный характер». Чёрные засохшие цветы как скрюченные пальцы — их много. Подобный мотив орнамента сопровождал лично Годунова с самого начала.

6) Концовка — усиление мрачного орнамента, сопутствовавшего смерти Бориса.

1) Заключительная часть трагедии в членении Фаворского. После смерти Бориса. Окончательное обрушение власти. Димитрий — русский царь (за сценой).

Правительственное войско переходит на сторону Самозванца. Вот это настоящий конец. Пушкин (предок) убеждает военачальника Басманова прекратить боевые действия: «Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? // Не войском, нет, не польскою помогой, // А мнением; да! мнением народным».

Переход сановников на сторону мятежников — это Фаворский знал по февралю 1917-го. Задумчивый Басманов — очень современен.

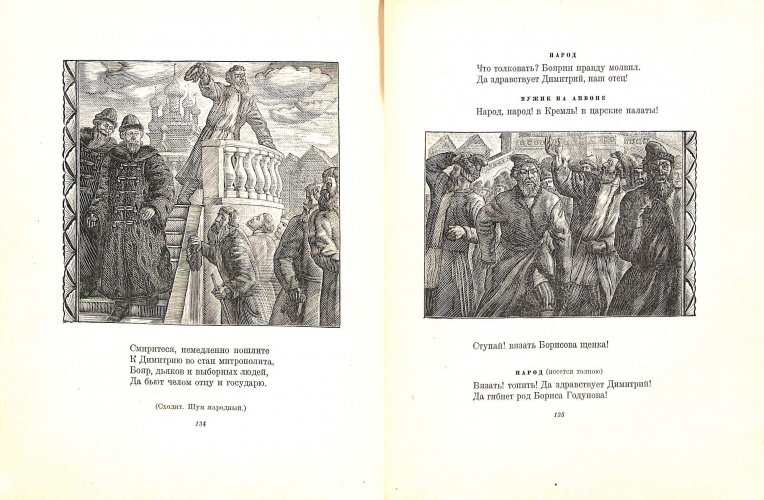

2) Последний разворот Фаворский составил из двух разноформатных иллюстраций. Кинематографический приём — наезд камеры. Народ отправляется вязать борисовых щенков, при этом собирается не только вязать, но и топить. Конец совершенно очевиден. Зверские выражения лиц. Чего ж они потом-то так удивились?

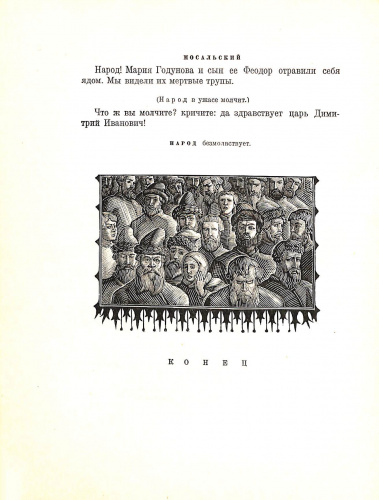

3) Детей Бориса сначала, действительно, только низвергли и изолировали. Чуть позже, не стесняясь, открыто (по Пушкину) убили. И вот последняя «народная сцена». Народ безмолствует. Фаворский рисует светлые облагороженные лица.

Ну что ж, художник не виноват — это Пушкин так подыграл «народу». Первоначально, как известно, концовка была более естественная и исторически правдивая — народ, не смущаясь убийством царя Фёдора Годунова, славит нового царя — Димитрия. Интересно, как бы иллюстраторы-гуманисты рисовали такую концовку?