Ну раз уж зашла речь о пане Лехе, давайте продолжим ее интервью, данным им польскому журналисту Кшиштофу Глоуху. Впервые оно было напечатано в журнале “Czas Fantastyki” зимой 2006 года, затем несколько раз перепечатывалось. Интервью носит название:

Кшиштоф Глух: Работа переводчика – одно из многих ваших занятий, связанных с литературой. С каких пор вы занялись переводом?

Лех Енчмык: Поначалу я переводил тексты для журналов. Прежде всего, для еженедельника «Итд» (“Itd”), когда его главным редактором был Ежи Вуйцик (Lerzy Wójcik). Это были в основном русские юморески. Некоторые из них до сих пор используются в кабаре, не знаю, переводил ли их кто-то другой во второй раз или попросту режиссер не удосужился найти переводчика. Я также переводил рассказы Ширли Джексон. Это был 1958 год – мне было 22 года. Таковым было начало.

Кшиштоф Глух: То есть вы примерялись к переводу еще до того, как начали работать редактором в издательстве «Искры» (“Iskry”)?

Лех Енчмык: Да. Заняться романами в «Искрах» меня уговорил увольнявшийся оттуда редактор, чье место я занял – Игнаций Шенфельд (Ignacy Szenfeld), очень колоритная личность, львовянин, не говоривший как следует ни на одном из языков. Он вставлял много русизмов, когда говорил по-польски, полонизмов – когда говорил по-русски, но и по-еврейски, насколько я понял, говорил с каким-то странным акцентом. Но когда писал и переводил, не допускал никаких ошибок. И именно он убедил меня в том, что приличный редактор и издатель тоже должен переводить.

Кшиштоф Глух: В «Искрах» вы возглавляли российскую редакцию, и в то же время в качестве переводчика занимались англоязычной литературой.

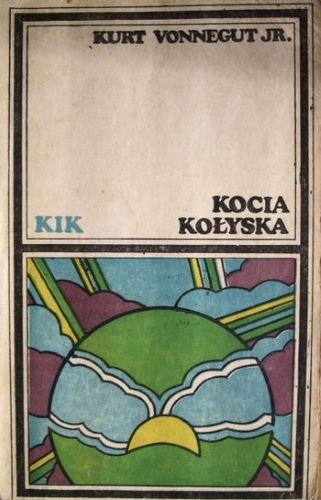

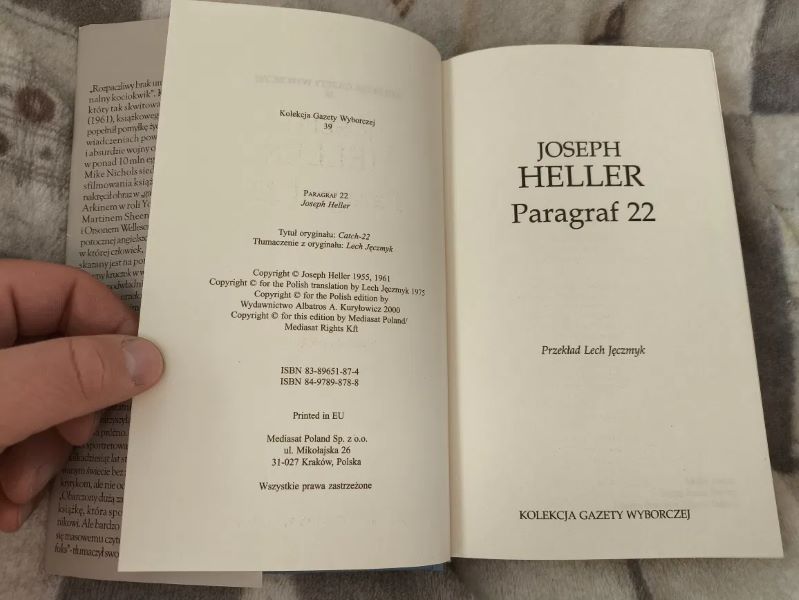

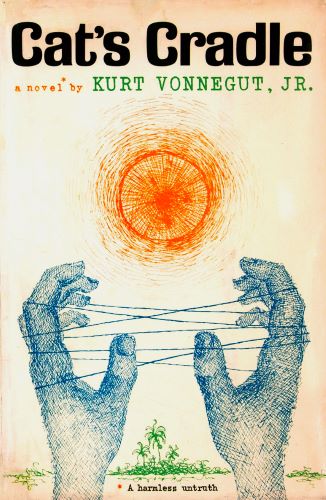

Лех Енчмык: Мне, как руководителю, было несподручно брать себе для перевода лучшие книги. А переводить абы что не хотелось. Поэтому я совершил нечто вроде обходного маневра. Отправился в издательство “PIW” c тремя совершенно не известными в Польше американскими авторами: Джозефом Хеллером (с романом «Уловка 22»), Куртом Воннегутом (с романом «Колыбель для кошки») и Кеном Кизи (с романом «Пролетая над гнездом кукушки»).

Из этих трех Кена Кизи в конце концов перевел другой переводчик (ЗЕЛИНСКИЙ), потому что издательство не могло дожидаться, пока я за него возьмусь. В то время в Польше длился значительный уже, продолжавшийся около двадцати лет, перерыв в издании американской литературы. Хемингуэй все еще лежал на столе у переводчиков.

Кшиштоф Глух: Откуда у вас появилась возможность начать восполнять пробел в переводах американской прозы?

Лех Енчмык: Помогло уникальное стечение обстоятельств. В то время существовала организация под названием «Эксперимент в международной жизни» (“Experiment in International Living”), целью которой было познакомить молодых американцев с молодежью других стран. Их, этих самых американцев, пустили в Польшу -- первую из социалистических стран. Одним из гостей, выбранных мною для себя, оказался Боб Гэмбл (Bob Gamble), впоследствии владелец издательства «Медиа Родзина» (“Media Rodzina”).

Он был весьма состоятельным человеком, и для него не было проблемой подписать меня на американский журнал и присылать мне много книг. Боб окончил факультет англистики в Гарварде, поэтому он знал все обо всем. Что интересно, ему приходилось каждую книгу оснащать дарственной надписью, чтобы у наших властей были доказательства того, что я не собираюсь этими книгами торговать.

Кшиштоф Глух: То есть добывать американскую прозу приходилось, преодолевая определенные трудности, а что насчет советской литературы – к ней у вас был такой же легкий доступ, как и у самих русских?

Лех Енчмык: Даже еще более легкий. Советы были очень заинтересованы в том, чтобы сделать свою литературу доступной. Они трактовали ее как форму пропаганды, и советские книги продавались в Польше за полцены. Сами россияне организовывали целые походы в магазин русской книги в Новом Святе за закупками. Был и другой аспект: советские книги, те, что более открытые и смелые, отправлялись за границу как доказательство царивших в СССР свобод. Однако в самой Москве или Ленинграде достать их было крайне сложно.

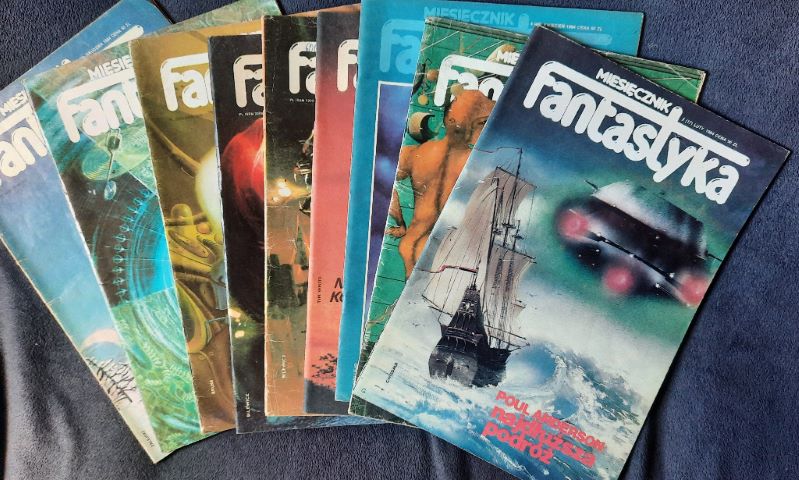

Кшиштоф Глух: Должен спросить, откуда взялся ваш интерес к фантастике. Для нас, родившихся в 1970-х и 1980-х годах, это было чем-то очевидным в силу «наставнической» позиции «Фантастыки» (“Fantastyka”) и «Малой Фантастыки» (“Mała Fantastyka”) и популярности этой прозы среди тех людей, что постарше.

Но в 1960-х годах фэновских движений ведь не было.

Лен Енчмык: Я никогда не был фэном фантастики. Я отношусь к фантастике как к виду литературы, подобному любому другому. Однако «Искры» были молодежным издательством, и мне, естественно, приходилось заниматься этой сферой. Я приступил к работе в 1963 году, а 1960-е годы были временем возрождения русской литературы. В жизнь вступали так называемые шестидесятники, например Булат Окуджава и Василий Аксенов. В фантастике тоже делалось что-то интересное. Там с какого-то времени существовал Иван Ефремов, тамошний Станислав Лем, который, кроме своего таланта, был, к сожалению, отягощен еще и немалой графоманией.

Иногда у него проскакивали отличные идеи, но его сочинения были слишком уж многословными и назойливо поучающими. После него появились братья Стругацкие, поначалу еще очень соцреалистические («Страна пурпурных облаков»),

хотя уже говорившие своим голосом: у них были интересные персонажи, а потом и увлекательные книги, в том числе «Понедельник начинается в субботу»

и «Трудно быть богом».

Кшиштоф Глух: «Уловка-22» написана в стиле, к которому польские читатели не имели возможности привыкнуть. Я бы назвал его рваным и галопирующим. Сюжет начинается и заканчивается словно ножом обрезанный. Даже в США критик из «New York Times» описал его словами: «Отчаянное отсутствие писательских навыков, эмоциональный кошачий вопль». Были ли у вас какие-либо сомнения относительно стиля этого романа при переводе?

Лех Енчмык: Нет. Произведения как Хеллера, так и Воннегута, считаются образцами черного юмора в американской литературе. Мне нравилось читать «Уловку-22», и мне пришлось использовать соответствующий этой вещи язык при ее переводе. Я встретился с единственной атакой на этот перевод в журнале «Литература в мире» (“Literatura na świecie”). Я не могу быть судьей в этом вопросе, но объективным показателем качества перевода можно считать тот факт, что роман неустанно переиздается и по нему поставлено уже пять спектаклей. Я получил также весьма неожиданную поддержку со стороны заместителя командующего Главным политическим управлением Войска Польского полковника Михалика, специалиста по военной этике. Он однажды пришел в издательство, и я спросил его: «Как же так, пан полковник? Ведь там весьма нелестно отзываются об армии?» И он ответил: «К счастью, речь идет не о нашей армии».

Кшиштоф Глух: Вот кстати, есть ведь еще один аспект, из-за которого книгу могли неправильно понять в Польше. Во-первых, у нас были свои, совершенно другие, воспоминания о Второй мировой войне. Во-вторых, среди поляков наверняка существовал культ американской армии, а в-третьих, перед лицом проблем с коммунизмом приходилось испытывать душевный разлад пилота бомбардировщика в итальянской кампании.

Лех Енчмык: Польские читатели, вероятно, как бы не хотели замечать, что действие романа происходит во время Второй мировой войны, относительно которой мы были твердо убеждены в том, что там боролись силы добра и зла. Точно так же американское общество было сильно сплоченным во время этого столкновения. Хеллер же «выстрелил» в годы Вьетнамской войны, когда в США преобладали антивоенные, антиимпералистические и даже прокоммунистические настроения. Спектакль «Уловка-22», идущий сейчас в Ольштыне, очень интересно трактует ситуацию, как если бы речь идет о войне в Ираке. Так что история сама заботится о том, чтобы эта книга время от времени актуализировалась.

Кшиштоф Глух: Единственный польский мотив в этом романе появляется, когда Майло Миндербиндер приземляется в Польше, чтобы включить торговлю польскими колбасами в деятельность возглавляемого им синдиката, в котором «каждый солдат имеет долю», хотя прибыли от его коммерции никто, кроме Майло, не видит. Был ли этот эпизод изначально в книге? Или вы ли его туда сами вписали?

Лех Енчмык: Нет, он был там. Польская колбаса известна в Америке, как известны и различные еврейские деликатесы из Польши, например байгели (еврейские баранки), а цебуляжи (то есть булки с луком) в США носят название «бялысток».

Кшиштоф Глух: «Уловка 22» — это солидные несколько сотен страниц. Долго ли вы разбирались с этим текстом?

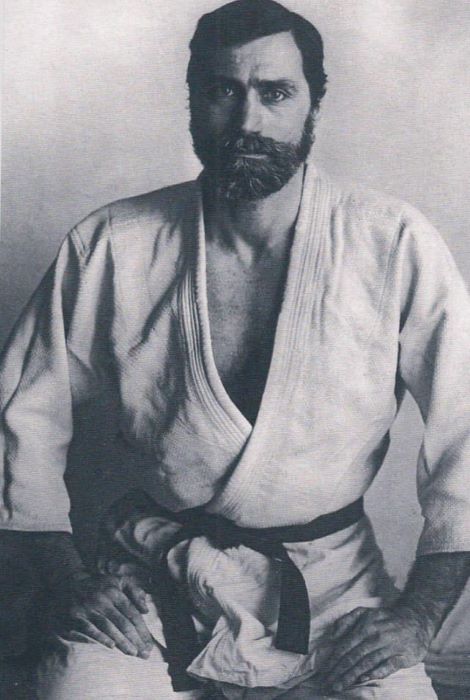

Лех Енчмык: Два года. Пожалуйста, вспомните, что у меня, как руководителя редакции, работавшего на полную ставку, были свои, весьма определенные, обязанности. В то же время я был активным спортсменом, тренировался, входил в состав национальной сборной по дзюдо.

За перевод садился поздно и работал, сколько хватало сил. Должен также признаться, что я перевожу довольно медленно. И не делаю никаких исправлений -- тот текст, который я записываю, уже финальный вариант. Вся предварительная обработка происходит в голове.

Кшиштоф Глух: Но «Уловка 22» была не первым романом, за перевод которого вы взялись?

Лех Енчмык: Верно, не первым. До нее была «Колыбель для кошки». Но еще до «Колыбели для кошки» я перевел две книги, вот они-то и были теми оселками, на которых я оттачивал свое умение. Одной из них была «Седьмая вуаль» Виктора Васильева, сборник очерков о выдающихся шахматистах, поэтому мне пришлось читать эту книгу, держа под рукой шахматный учебник и шахматную доску и каждый раз расставляя фигуры.

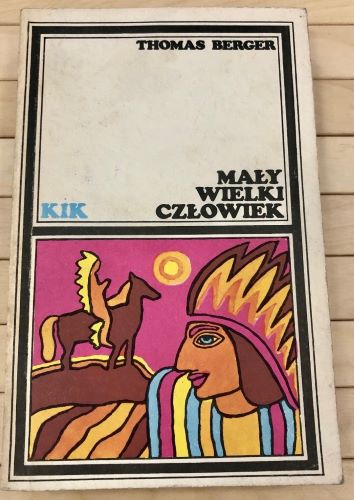

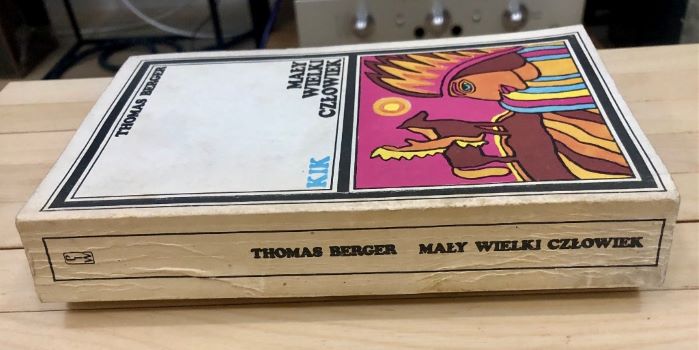

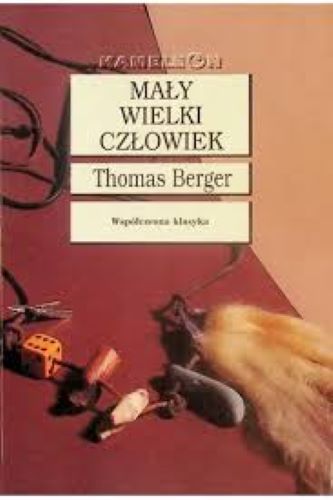

Потом один из рецензентов этой книги написал, что «подает мне тайный знак понимания шахмат». То есть он, вероятно, не осознавал, что переводчик был дилетантом. Впрочем, каждая переводимая книга требует достаточно глубокого погружения в новую тему. Когда я переводил «Маленького большого человека» Бергера, то вынужден был разыграть в уме битву при Литтл-Биг-Хорне.

Я составил для себя карту исключительно на основе романа. А несколько месяцев спустя карту этого сражения опубликовал журнал “National Geographic”. И мне было приятно увидеть, что она совпала с моей картой. Это заслуга самого Бергера, который прекрасно документирует все свои книги.

Кшиштоф Глух: «Колыбель для кошки» Воннегута была написана еще более необычным для того времени языком — малословным и мимолетным. Я так понимаю, что, несмотря на эту новую форму, она была столь же хорошо принята, как и американский черный юмор?

Лех Енчмык: Да, читателям она понравилась. В то время все американское было модным и новым, и существовала жажда этой инаковости, которую предлагала американская литература по отношению к тому, что преобладало по эту сторону железного занавеса. Откуда взялся такой стиль у Воннегута? Подозреваю, что на это могло повлиять то, что он работал в фирме «General Electric» (одной из трех самых известных американских компаний -- «General Motors», «General Electric» и «General Store»). И работал он в рекламном отделе, сочинял рекламные тексты, где и научился оперировать короткими предложениями и слоганами. И, возможно, это определило стиль его прозы. Он мог даже отказаться от грамматически полного предложения.

Кшиштоф Глух: Воннегута нелегко классифицировать. Под каким видом его опубликовали в «PIW»? Был ли роман назван фантастическим?

Лех Енчмык: Нет. «Колыбель для кошки» вышла в серии мировой прозы.

Кшиштоф Глух: Мне кажется интересным тот факт, что эти книги, которые вы перевели, как и более поздние (Дик, Сарбан), рассказывают о войне и зачастую написаны ее участниками. Повлияло ли на ваш выбор то, что вы были участником или, скорее, свидетелем войны?

Лех Енчмык: Скорее свидетелем. Я тогда был слишком молод, чтобы бояться, и войну воспринимал как очень интересное светозвуковое зрелище. Но я не учитывал этого, когда подбирал тексты. Попросту война была мощным опытом нескольких поколений. И, например, у Воннегута действительно были очень сильные переживания, связанные с войной. Попав в плен, он оказался в разбомбленном американцами Дрездене. Таким образом, он столкнулся с явлением, довольно распространенным в американской армии, так называемым «дружественным огнем».

С военным опытом в литературе связаны, впрочем, весьма удивительные ситуации. Например, Владимир Высоцкий (кстати, некогда столь важный для нас образ этого барда теперь совершенно не способен заинтересовать молодежь) много пел о войне и умел стилизовать свои песни так, что ветераны Отечественной войны признавали его своим человеком, товарищем по оружию. И было не важно, что Высоцкий родился через десять лет после войны.

Кшиштоф Глух: Вы упомянули, что перевод «Уловки-22» подвергся критике в журнале «Литература в мире». Однако я наткнулся на удивительно обширное критическое обсуждение перевода «Колыбели для кошки» Михалом Зимницким. Вы читали его?

Лех Енчмык: Нет, мне как-то кто-то рассказывал о нем, но у меня не было возможности прочитать. Помнится автор взялся переводить фрагменты романа сам и при сравнении переводов у него появились критические замечания.

Кшиштоф Глух: Автору, наверное, его перевод понравился больше.

Лех Енчмык: Естественно. Текст в романе не агрессивный, но удивительно подробный. Некоторые комментарии касаются лекции рассказчика о бокононизме. Например, добавленный Янушем Енчмыком текст песни «mędrek przyglup, pracuś, leń» позволяет предположить, что члены карассов могут быть «особами антипатичными или с недостатками», что лишает карассы той мистики, которая влияет на читательское восприятие идеи бокононизма.

Такие чувства, вероятно, могут испытывать люди, обращенные в бокононизм. Эти песенки Воннегута написаны в ритме калипсо, т. е. этаких карибских частушек, очередные куплеты которых певец, красивый смуглый парень в лихой шляпе, стоя на улице сочиняет для каждого, кто бросит ему монетку. Эти стихи были переведены под таким именно углом, что их можно было даже петь.

Кшиштоф Глух: Один из убедительных комментариев касался 99-й главы, которую вы назвали «Buk stforzyl glina», то есть «Бог создал глину» — погребальный ритуал бокононизма. В оригинале Воннегут использовал слово «mud». Михал Зимницкий отмечает, что точный перевод слова “mud” словом «грязь» гораздо лучше передает иронический смысл этой главы.

Лех Енчмык: При переводе этой главы мне пришлось использовать библейскую лексику. Эта сцена относится к Книге Бытия. Слово «glina» — польское библейское выражение, учитывавшее польский культурный контекст, американцы же в этом же самом контексте используют слово “mud” («грязь»).

Кшиштоф Глух: Что касается стихов Воннегута, они являются очень важным элементом его книг. Эти стихи легко и прочно запоминаются. Перевод считай всех этих стихов вы поручили своему брату Янушу. Вы не переводите стихи?

Лех Енчмык: Я и в самом деле не занимаюсь переводом стихов. А Януш Енчмык, напротив, выдающийся поэт. В подтверждение этого могу указать тот факт, что он был включен в антологию, в которую вошли 50 лучших поэтов за всю историю польской литературы. В любом случае я поручил такую работу лучшему специалисту, чем я сам.

Кшиштоф Глух: Может сложиться впечатление, что работа переводчика подвергается очень резкой критике. Возникают очень сложные споры, которые зачастую трудно разрешить. Примерами объектов самой жесткой критики стали новые переводы Толкина («Властелин колец») и Фрэнка Герберта («Дюна»). Занимаете ли вы некую определенную позицию в таких спорах?

Лех Енчмык: Нет, скорее никогда таковую не занимаю. В Союзе польских писателей (чья деятельность была приостановлена в 81-м, а в 83-м и вовсе прекращена) я был председателем Клуба переводчиков. Поэтому остальные переводчики были моими коллегами, и я должен был представлять их интересы, а не вмешиваться в какие-либо споры. То, что я не критикую работу своих коллег, стало частью моей жизни. В редакции я иногда реагировал на плохие переводы, фактически только один раз отклонил перевод. Дело в том, что руководитель редакции должен подбирать переводчика для книги. Надо доверить перевод человеку, который способен это сделать. Женщинам, например, не дают для перевода книги о войне, поскольку они не знают, что такое артиллерийское орудие или воинское подразделение, в чем разница между револьвером и пистолетом.

Кшиштоф Глух: И не умеют пользоваться точной военной лексикой и терминологией.

Лех Енчмык: Ну да. То же касается и описания поединков, ко мне приходили переводчицы посоветоваться, кто там кого и как ударил, или сбил с ног. Хотя, например, пани УРИНОВСКАЯ (Uhrynowska), очень хорошая переводчица, с которой я работал много лет, благодаря переводам стала болельщицей бокса. Однажды во время одного из телевизионных турниров, на которых участники обзванивают случайных людей с просьбой помочь ответить на тот или иной вопрос, ей позвонили и спросили, есть ли у нее муж, потому что им нужен был кто-то, кто разбирается в боксе. Она ответила: «А при чем тут муж? В этом доме специалист по боксу я!», и она рассказала им, кто именно в таком-то матче победил, в каком весе и когда.

Кшиштоф Глух: Что касается разногласий по поводу переводов, то они возникают, наверное, тогда, когда переводчиков оказывается два или три. Случалась ли у вас такая ситуация, когда кто-то дублировал вашу работу или вы переводили то, что уже было переведено?

Лех Енчмык:Такая ситуация случилась однажды. Я перевел «Оперу нищего» (вообще, я бы сейчас предпочел называть ее «Оперой нищих»), и сделал это по просьбе театра, который утверждал, что опубликованная в книге версия не пригодна для исполнения -- слишком искусственный и не сценический язык. При этом арии опять же переводил другой человек – пани ИОЛАНТА КОЗАК (Jolanta Kozak).

(Продолжение следует)