И еще пара фрагментов воспоминаний Леха Енчмыка, почерпнутых из публикации в журнале “Czas Fantastyki” (# 1 (26) 2011):

Моя мама была куявянкой, родом из Александрова, понятно, Куявского. Она два года училась в частной женской школе, но в 19 лет вышла замуж за Мариана, родом из Сосновца, который был старше ее на семь лет и ниже ростом на 10 сантиметров, и они вместе поселились в Быдгощи. Позже оказались в Варшаве. Даже в годы немецкой оккупации мама элегантно выглядела, всегда как светская дама, да она и была, чего ж тут скрывать, доподлинной дамой. По ней никто бы не сказал, что платья и костюмы она шила сама, используя немецкие журналы с выкройками. Ей оказывали уважение даже немецкие офицеры.

В варшавских трамваях был в передней части вагона такой отдел, возможно некий остаток тех времен, когда пассажиры делились на классы, и этот предназначался для первого из них, но теперь отделялся табличкой “Nur fűr deutche”. В остальной части вагона была жуткая теснота, мама держит брата на руках, я стою припертый к табличке. А в той части вагона сидят, ну может быть три немца в мундирах. И вот один из них, молодой офицер, нордической внешности типа Дональда Туска, встает и говорит маме, что пустить ее на сидячие места он не может, но может взять ребенка себе на колени, и тянет свои немецкие руки ко мне. Я запротестовал, даже, может быть, плюнул в его сторону, и мама, чтобы не дать разгореться скандалу, поспешила протянуть немцу брата. Тот не сопротивлялся, сидел, развалившись на немецких коленях, обтянутых фельдграу, как будто это была не война, а какая-то европейская интеграция. Я пару дней с ним не разговаривал. Мне было тогда четыре года, ему – два с половиной.

Мама была флегматиком по темпераменту, но когда дело касалось мужа или сыновей, превращалась в тигрицу. Как-то отца арестовали. Пришли наши родственники, завязалась нервная беседа, и тут вдруг стучат в дверь. Мама открывает, а там стоит жандарм, так называемый «бляхоносец» -- по бляхе, которую они носили на груди.

Все в ужасе. Жандарм говорит по-польски, что хочет кое-что сказать матери наедине. Они идут на кухню, а мы ждем в комнате. Жандарм уходит, мать не забирает. В чем дело? Оказалось, что это был силезец по фамилии Махонь, за которого отец заступился когда-то в армии. Он принес записку от отца и деньги. Записку из Павиака. То есть мы теперь знаем, кто арестовал отца. На следующий день мама берет меня за руку, как она потом сказала, для придания себе храбрости, и мы едем на площадь Красиньских, вероятно в штаб-квартиру SA. Темные помещения, коричневые рубашки, повязки со свастикой, гитлеровские флаги. Нам дают гниду переводчика, и мы идем на прием к полковнику. Тот, вероятно, уже побывал на фронте -- повязка на глазу, одной руки нет. Встает, стучит копытами, старая школа, а кроме того моя мама производит впечатление. Мне нужно быть осторожнее, чтобы не попасть под обаяние этого немца. Мама выпаливает: «Я боюсь, что муж попадет в гестапо, вы же знаете, что они там творят с людьми?» А немец на это: «Успокойтесь, муж ваш в гестапо не попадет, мы порядочно ведем свои дела». Вскоре отец был дома. Дело было в некоем одеяле со штампом вермахта, за «хищение» которого назначили штраф. Официально отец руководил сносом дома на Гурношленской, в соседнем доме располагался участок жандармерии, а в руинах назначали друг другу встречи люди Витольда Пилецкого. Ну и еще там был склад Бог знает чего, из-под завалов много чего можно было вытащить.

Прошло всего несколько месяцев, междуцарствие и безопасность ничейной земли закончились, и в город вторглись советы и их какие-то странные сообщники-коллаборационисты. Поручик Службы Безопасности (UB) Юзеф Святло (бывший Флейшфарб), имевший полковничьи полномочия и прозванный народом «мясником», рыскал по окрестностям.

Убеки регулярно хватали мужчин в соответствующем возрасте, некоторых отпускали, некоторых передавали советским властям, отправлявшим их по старому польскому маршруту в Сибирь, других убивали на месте. Они пришли и за отцом. И вот мать берет меня за руку и гневно бросает Святло: «Мы таких, как ты, всю войну прятали, а ты хватаешь моего мужа!». «А откуда вы знаете, что я еврей?» — спрашивает Святло, человек ярко выраженной еврейской внешности с очень заметным еврейским акцентом. И ключевая фраза: «Если ваш муж не служил в Армии Крайовой, вам нечего беспокоиться». Отца спасли три вещи. Во-первых, тот факт, что он был президентом Заводского спортивного клуба, в официальном названии которого появилось вдруг модное слово «рабочих». Во-вторых, когда отца спросили, читал ли он подпольную прессу, отец ответил: «Да, читал». «А какую именно»? “Plomienie” – отвечает отец, не терявший, как и всегда, присутствия духа. Откуда он знал название этой коммунистической газетенки? Дело в том, что отец помогал всегда и всем. Когда он заметил, что в доме, где у него была контора, в определенный день недели в определенный час стоит на лестнице молодая женщина с пакетом, он предложил ей оставлять посылку у него и назвать пароль, по которому кто-то там ее будут забирать. Это нарушение правил конспирации, но доброта имеет приоритет. Возможно когда-нибудь бумажная упаковка порвалась, но я думаю, что отец намеренно заглянул в пачку и узнал, что в ней содержится. Название коммунистической нишевой газетенки, несомненно, произвела хорошее впечатление, но важнее было другое. Конрад, то есть «наш еврей», набрался смелости и отправился к Святло со свидетельством о нашей «благонадежности». Я думаю, что мнение хорошего гоя спасло отца тогда, а потом и еще раз позже, в процессе Пилецкого.

А вот и третий раз. Мама собралась и пошла к ректору Варшавского университете, когда я готовился к вступительным экзаменам. На этот раз без меня, потому что я был слишком взрослым (мне было семнадцать) и мне ужасно стыдно было за это вмешательство. Бог знает, как она добралась до Его Магнифиценции, вероятно сработало волшебное слово Сосновец. Ректор Турский якобы играл с отцом в футбол. Сосновец и футбол – это было самое то.

Ректор в присутствии мамы запросил папку с моим личным делом, заглянул внутрь и сказал маме, что с такой характеристикой ее сына не примут ни в одно высшее учебное заведение. То есть, как оказалось, кроме аттестата об окончании средней школы, безупречного в моем случае, в личном деле находилась тайная (для меня) политическая характеристика, выданная Союзом польской молодежи. В моем районе, на Варшавском Жолибоже, такие характеристики выставлял всем выпускникам школ крайне заядлый большевик, некий Яцек Куронь. Но о нем в другом месте.

Ректор сидел и какое-то время что-то вычислял (он был математиком) и вдруг у него разгладились на лбу морщины. «Разве что на русистику» -- сказал он, и таким вот образом благодаря Куроню, ректору Турскому и маме я стал русистом.

Это был 1953 год, год смерти Сталина, но маме случалось давать отпор большевикам еще и раньше, сразу после их прихода. Однажды ночью нас разбудило громыхание прикладом в дверь. Не слишком понятно, что тут делать. Родители кое-как оделись, открывают – и в дом врывается разъяренный комиссар, как на картинке: с пистолетом в руке, в кожаной куртке, и орет: «Да мы вас всех в Сибирь укатаем!» А мама спокойно ему в ответ: «Тогда Сибирь станет нашей». Этот короткий диалог не имел серьезных последствий, может быть, комиссар не понял, что ему сказали, дело кончилось тем, что несколько большевиков проспали до утра у нас на полу.

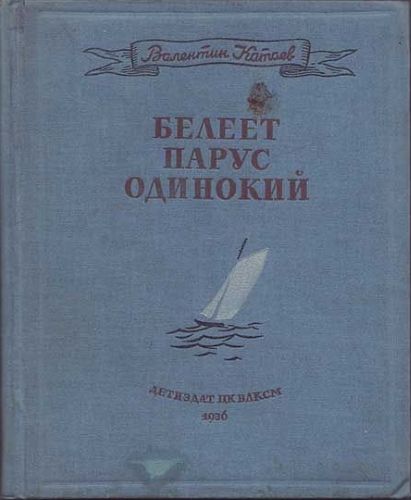

Валентин Катаев (1897—1986) был живой легендой советской литературы. Он писал сатирические повести, молодежные и соцреалистические романы («Время, вперед!»), но главной книгой его жизни стал роман «Белеет парус одинокий» (1936) – ностальгический рассказ о времени перед надвигавшейся революцией 1905 года в Одессе. Роман вошел в канон школьной литературы во всем Советском Союзе и странах социалистического лагеря.

Такой писатель, если вел себя достаточно осторожно, жил себе поживал словно в золотой клетке. Члены Академии Наук (не знаю, касалось ли это также и писателей) имели так называемый «открытый счет» в банке, то есть могли брать оттуда столько денег, сколько хотели. Другое дело, что не слишком много было того, что с деньгами этими можно было сделать: квартиры им выделяло государство, дачи тоже, за границу путь закрыт, оставались еда да питье, ну и лишний какой-нибудь костюм. Катаев был единственным представителем этого класса, с которым я был лично знаком. Мой предшественник на посту руководителя редакции издательства «Искры», который знал всех еврейских писателей в Москве (а других тогда почти еще не было), пригласил к себе на обед Катаева, Агнешку Осецкую (в которую неоригинально был влюблен) и меня. Из многих катаевских рассказов я запомнил один – об охоте.

Однажды зимой Катаев выбрался поохотиться на зайцев. И вот бредет он по полю с двустволкой в руке наготове, как вдруг – дзинь, дзинь, дзинь – весело звенят колокольчики. Чуть стороной летят трое саней, в средних несомненно Сталин. Через то поле вела дорога в Кунцево, где находилась подмосковная дача Сталина. Писатель опустил двустволку дулами вниз и окаменел. Промчались мимо. Не застрелили. Катаев перевел дыхание и продолжил охоту. Прошло три часа, никого не подстрелил и решил возвращаться с пустыми руками. То есть лишь с двустволкой в руках. И тут опять дзинь, дзинь, дзинь. Катаев лихорадочно думает: второй раз, с двустволкой, по дороге на Кунцево. Даже алиби нет в облике заячьей тушки. Застрелят, как пить дать. Великий писатель бросает в снег двустволку, сдергивает с головы меховую шапку и сгибается в театральном глубоком поклоне.

Дожил до глубокой старости.

P.S. Мне очень жаль это писать, но пан Лех Енчмык умер 17 июля 2023 года.

Прощайте и спите спокойно, пан Лех! Мир Вашему праху. Храни, Господи, Вашу мятежную душу!