Последняя часть трактата "Боспор и вышивки".

Вот мы, слово за слово, упомянув коней и всадников, и подобрались к самому эффектному, козырному и красноречивому пункту сближения славянских и скифо-сибирских, а в частности скифо-боспорских древностей — сюжету "женщина в кресле с Мировым древом, и предстоящий перед ней всадник".

Этому сюжету (его бытованию в иранском Причерноморье) посвятил свою известную статью 1913 года "Представления о монархической власти в Скифии и на Боспоре" М.Ростовцев. С этой статьи пошёл неизменный канон постоянно воспроизводимых изображений "богини в кресле и фигур в предстоянии перед ней", ограниченный произведениями торевтики. Этот канон можно дополнить одним предельно известным теперь изображением, найденным только в 1949 году в Пятом Пазырыкском кургане (и потому прискорбно неизвестным ни Ростовцеву в его 1913 году, ни Городцову в его 1926), и одним малоизвестным (найденным мной в книге: Ремпель Л. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. Ташкент, изд.им.Гафура Гуляма, 1987). А затем ряд можно почти бесконечно пополнять совершенно аналогичными изображениями всё с тех же боспорских надгробий.

Итак, скифо-сибирский всадник и скифо-сибирская богиня, сначала канон из учебников:

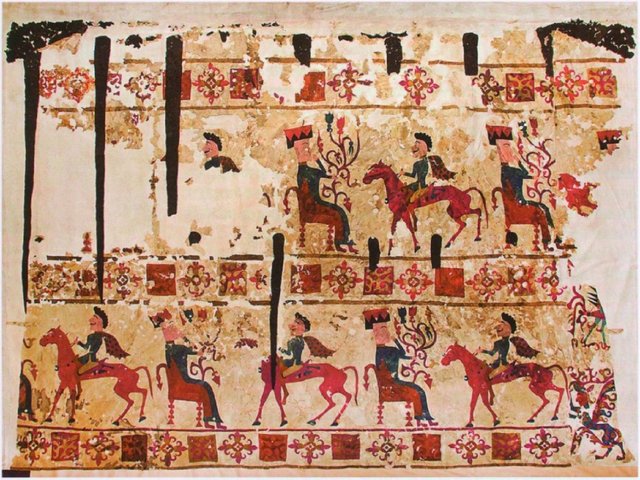

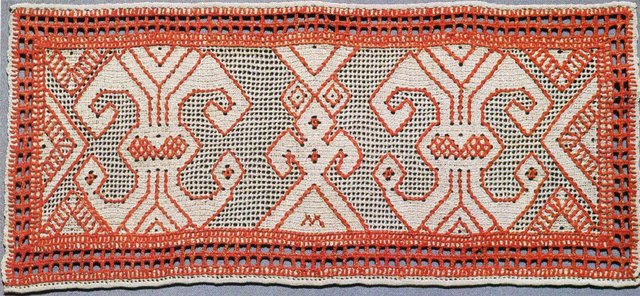

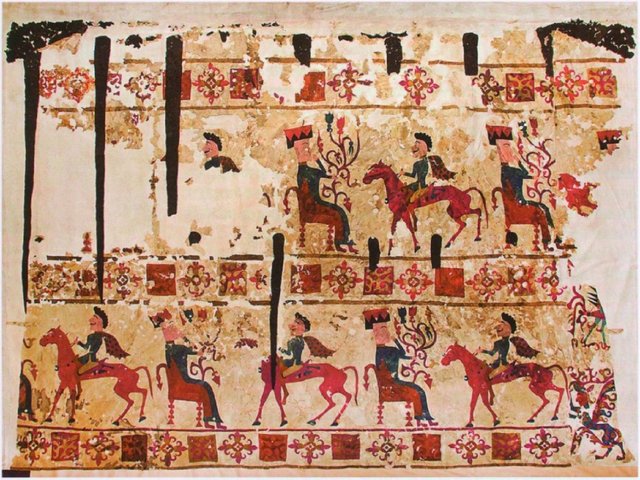

Пазырыкский ковёр из кургана Пазырык №5, Горный Алтай. IV—III век до нашей эры (пазырыкская культура «скифо-сибирского мира» неясной этнической принадлежности)

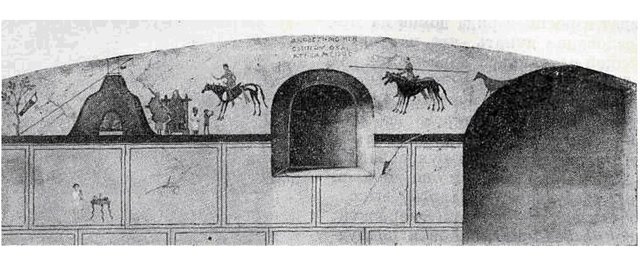

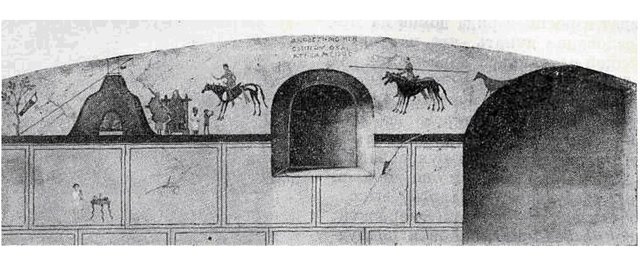

Роспись в склепе Анфестерия, Керчь, I в. н.э., утрачена (сармато-греческий синкретизм).

Двусторонняя печать, Южная Туркмения, первые века н.э. (Парфянское царство)

Золотая пластина (вероятно, обкладка ритона) из кургана Мерджаны, Кубань, IV—III вв. до н. э. (меоты)

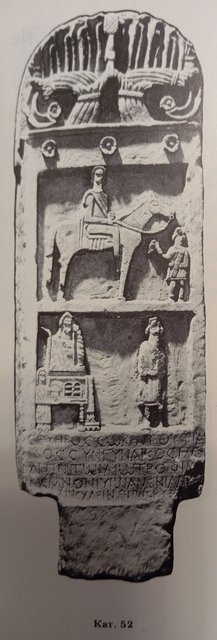

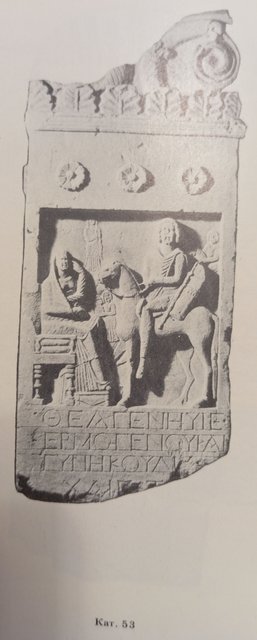

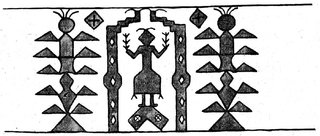

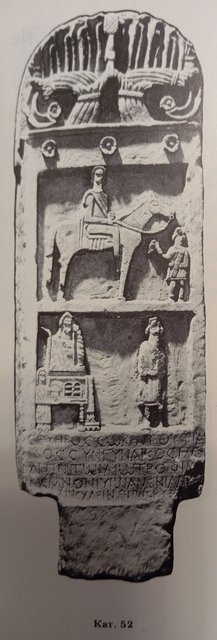

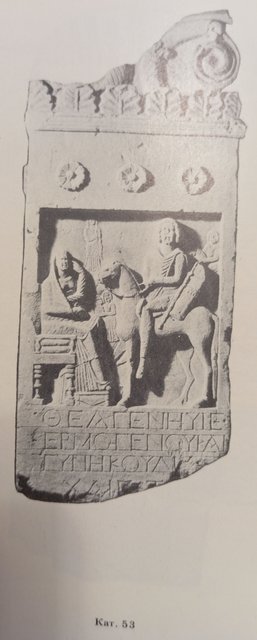

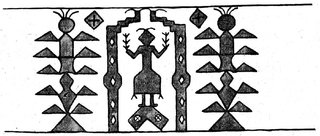

Теперь аналогичные боспорские надгробия:

Здесь вопрос, я думаю, ясен. Сюжет устойчив, наблюдается во всём степном поясе, в различных пластических формах выражения, от золота до войлока.

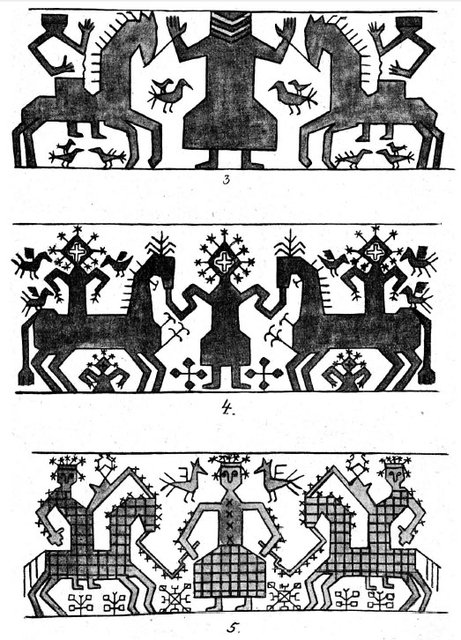

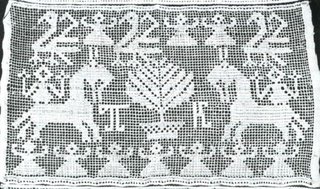

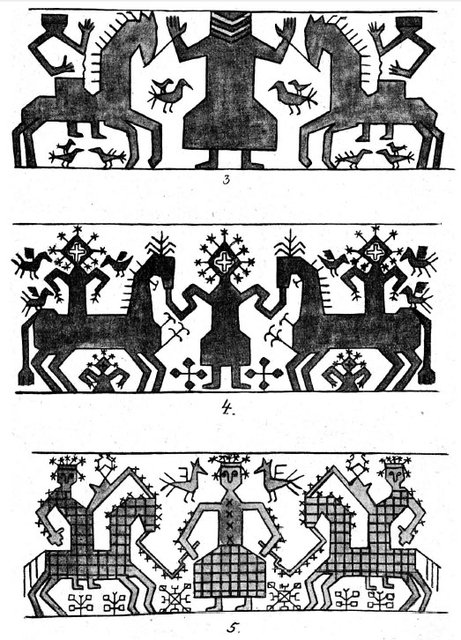

А что у нас в русских вышивках? Буду привлекать иллюстративный материал из тверских каталогов и упоминавшейся выше статьи Городцова, который сделал хороший отбор подходящего севернорусского материала.

Цитата из Городцова: "Центральной фигурой северно-русских узоров является изображение женщины, которая представляется всегда стоящею, может быть, потому, что трудно выразить примитивным шитьем другое положение, например, сидящею на скамье, в кресле и т. п.". Великий археолог стелил себе соломку — он уже видел, что сравнивать ему предстоит изображения, в которых в одной группе фигура по преимуществу сидит, а в другой — стоит (рожаничные фигуры он не рассматривал, и темы этой не касался). То, что нельзя изобразить "примитивным шитьём" сидящую фигуру — это он, конечно, пустое пишет. Во-первых, можно в профиль. Во-вторых, под любую стоящую фигуру завести силуэт длинной скамьи с невысокой спинкой — и вот, фигура становится сидящей, даже в монохроме без рельефа и перспективы. Как-то так (дорисовал в Paint'е, мастерица конечно сделала бы изящнее).

Короче, фигура на русских вышивках стоит, а не сидит, не потому, что что вышивальщицы не могли изобразить сидящую фигуру, а потому, что считали это правильным.

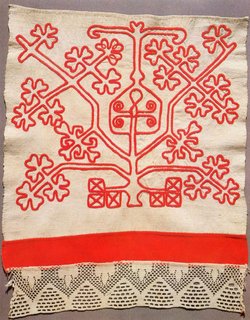

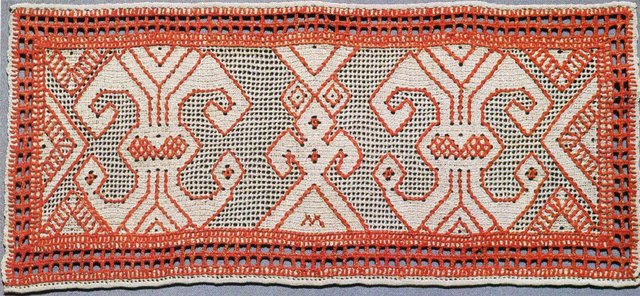

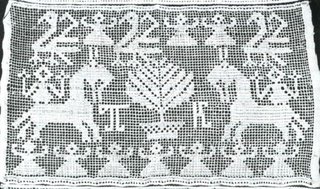

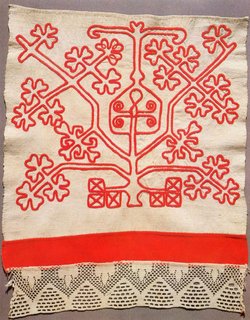

И тем не менее... Городцову не была знакома вот такая тверская вышивка, которая ярче и однозначнее всех иллюстрирует славяно-иранское единство этого сюжета, и с которой мы поэтому начнём галерею:

Замечу, что это ещё и единственное попавшееся мне изображение, где композиция избегла симметризации путём удвоения в "джирофтском" духе. Слева виден хвост коня следующего всадника в повторе всей композиции, в точности как на пазырыкском ковре. В абсолютном же большинстве других русских вышивок, всадник зеркально удваивается.

Но и это ещё не всё, что потрясает. Посмотрите на ноги богини. Их три! Они прямые, как ножки стула, крайние расставлены шире "талии" фигуры, и заканчиваются не ступнями (или амфибийно-рептилоидными "ластами" рожаницы), а наконечниками по типу изображенных у кресла на пазырыкском ковре! При этом, эти ножки стула прикрепляются снизу к прямоугольной платформе! Это самая настоящая сидящая фигура!

(Здесь отвлекусь. Клейн в книге "Первый век. Сокровища сарматских курганов" пишет о кургане Хохлач, что там были найдены странные металлические сосуды. В 1864 году их назначение нельзя было определить; но через столетие И.П.Засецкая увидела тот же самый предмет на ковре из Пазырыка №5. Это наконечники ножек стула (не сохранившегося, будучи деревянным). Курган Хохлач был захоронением богатой сарматки, её погребли сидя на стуле, в позе богини своей мифологии).

Итак, женская фигура на русских вышивках очень редко, но всё же может сидеть. На Боспоре, кстати, женская фигура (в сюжете "в домике", без всадника) запросто может наоборот стоять. Хотя, конечно, явно сакрализована была сидящая поза.

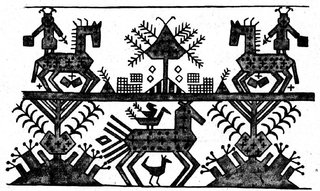

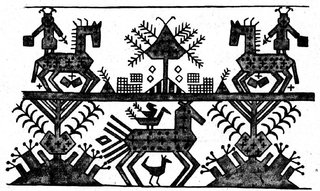

Теперь посмотрим галерею других вышивок.

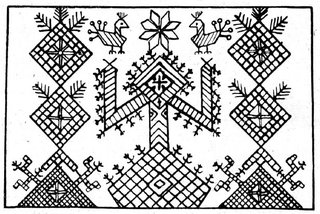

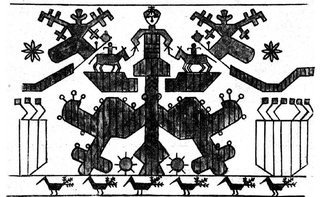

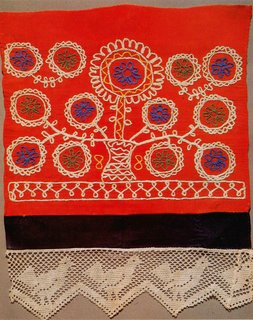

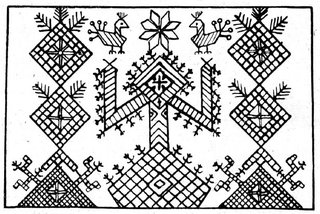

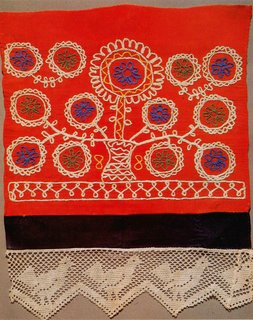

Видно, что богиня, изображавшаяся иранцами с Мировым древом (на пазырыкском ковре оно вырастает то ли из её кресла, то ли из ноги), на русских вышивках вроде как лишилась этого атрибута. Но подождите. Посмотрим вышивки, где богиня без всадника:

Вот и Мировое древо появилось. А теперь мизансцены снова с всадником, но здесь вместо богини — Мировое древо:

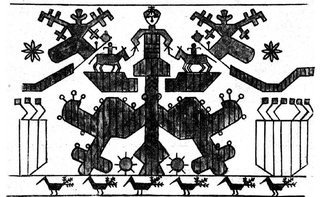

Так вот в чём дело! Богиня, рожаница, Всемать — это и есть Мировое древо. Они взаимозаменяемы. Вот и Городцов пишет то же самое: "С фигурою древа женщина связывается как бы органически, неразрывно; иногда она срастается с ним, а иногда заменяется, как определенно выраженным символом, перед которым, как перед нею самою, молитвенно предстоят и важные всадники, конем попирающие маленьких людей, и звери, и птицы, и гады, и рыбы, и символы всех светил небесных". И чуть дальше: "...сопровождающее и замещающее ее древо..."

И вот изображения, прямо в лоб подтверждающие этот тезис, где женская фигура является частью древесной, или инкорпорирована в древо, или изображён некий гибрид:

Этот вопрос считаем решённым. Иранцы, особенно эллинизированные, видимо, просто были более привержены классическому фигуративному изобразительному искусству, в рамках которого древо проще нарисовать рядом с богиней для выражения мысли об их равноипостасности — в то время как схематизм и "этнофутуризм" вышивок даёт массу способов гибридизировать их. Вероятно, поэтому сидячая поза и не подружилась с иконографией русских вышивок — дерево не может сидеть.

Остался один нерешённый вопрос. Читатель с острым глазом, наверно, уже заметил, что на русских вышивках есть одна постоянная деталь, отсутствующая у "скифов". Это то, что держит богиня на вышивках почти всегда держит коня за поводья. Со времён статьи Ростовцева нам известно, что это момент "сватовства" героя, претендующего на священный брак с богиней, в который она вступит только на условии выполнения героем сложных заданий (ордалия), и волшебная невеста в одних сказках исподволь помогает ему, а в других наоборот, невыполнимость заданий исходит от неё лично. Но в изображаемый момент ещё и разговора об испытаниях не началось, герой только что прибыл. Почему поводья коня в её руках, где этой мизансцене место в змееборческой драматургии?

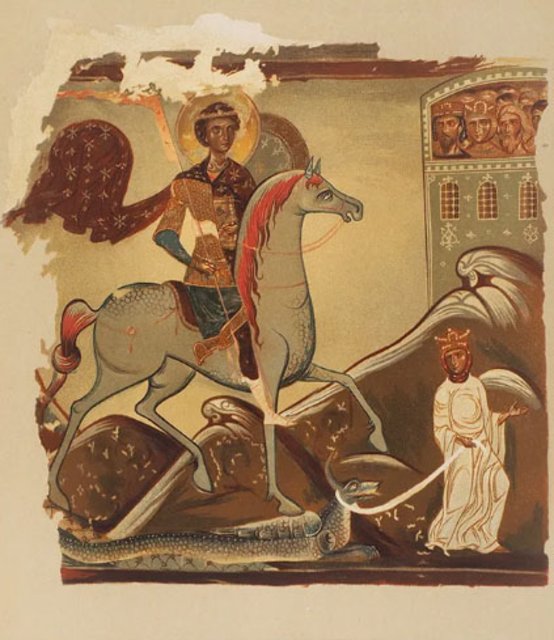

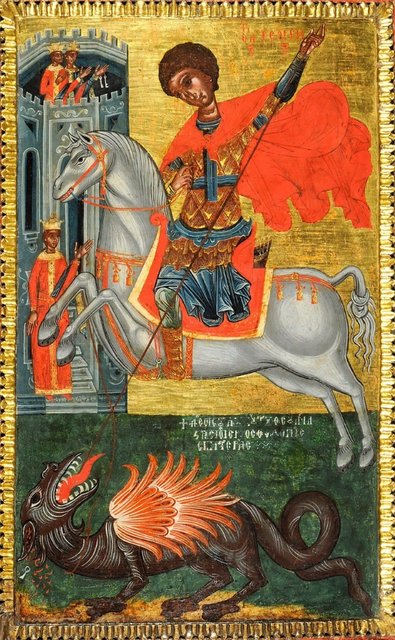

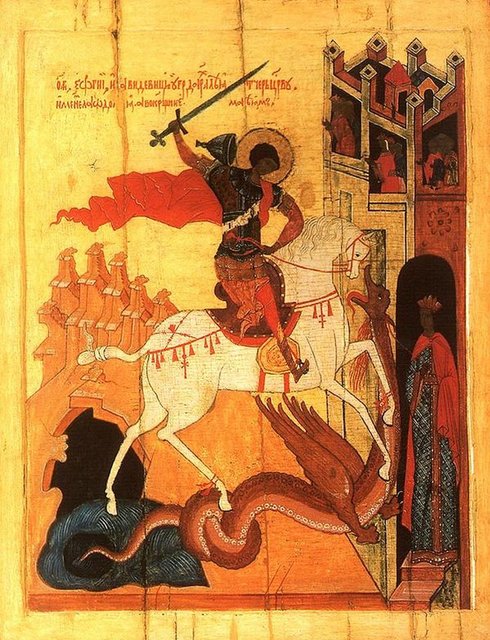

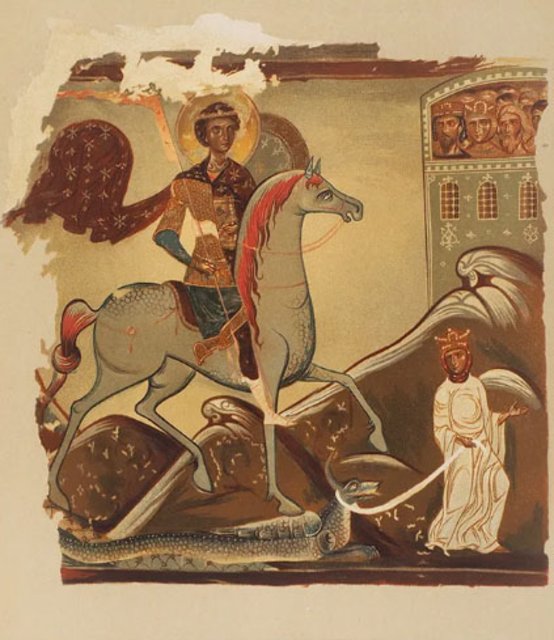

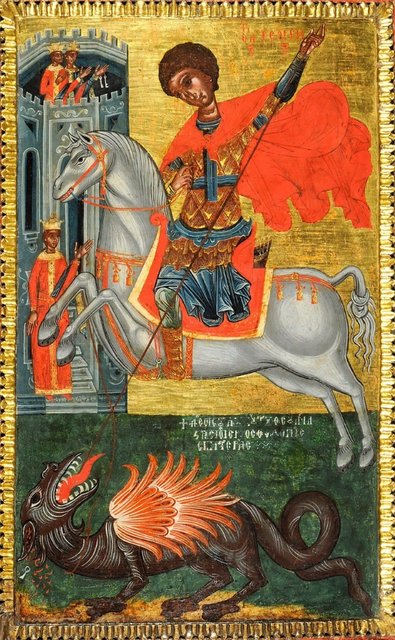

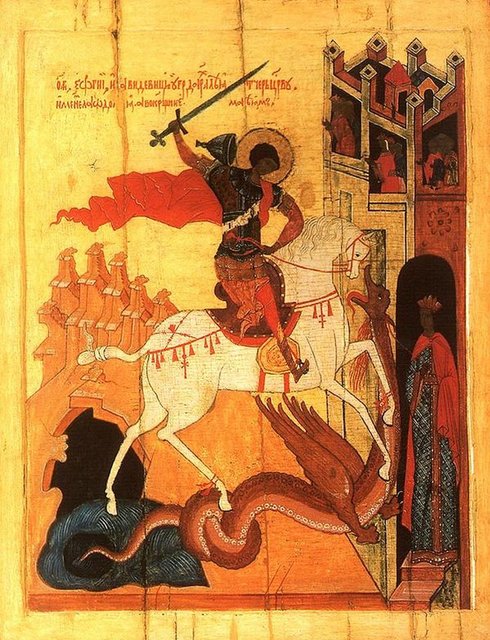

Я не знаю ответа. Знаю только, что в русском искусстве есть ещё один традиционный сюжет, в котором женский персонаж ведёт кого-то под уздцы. Это икона "Чудо Георгия о змие", на которой спасаемая св.Георгием дева почти всегда держит дракона на поводке. Вот примеры. Первый из них — по-настоящему архаичный, XII век, фреска из Старой Ладоги.

Объяснение (даваемое как православным житием, так и "Золотой легендой") такое: св.Георгий укротил змея, и его, ещё живого, дева привела в город для демонстрации торжества, только лишь после чего змей был убит в присутствии горожан. Не нужны увеличительные приборы, чтобы увидеть в этой истории стандартнейший змееборческий миф. Св.Георгий по всему христианскому миру почитается как змееборец и покровитель весны и вегетации, а убийству Змея, осуществляемом в городе, так сказать "на миру", соответствуют многочисленные описанные Фрэзером праздники убийства божества зимы, из которых нам, как славянам, известнее всех сожжение чучела Масленицы. Однако житие всё равно не придаёт достаточной мотивации тому, чтобы ужасного дракона на поводке вела перепуганная и только что спасённая дева. Вся эта мизансцена больше наводит на мысли о том, что этих троих связывают некие сложные отношения à trois (собственно и называющиеся змееборческим мифом), в которых отношения Змея и девы вовсе не сводятся к модели монстра и жертвы. Тут все взрослые люди, но для порядка оформлю внешней ссылкой очень остроумное раскрытие темы змееборчества в одном из свежих выпусков Оглафа: (вся суть змееборческого мифа в одном комиксе 18+)

Или, скажем, Апулей хорошо раскрыл эту тему в новелле об Амуре и Психее из "Золотого осла". А перерисовать фреску из Старой Ладоги на современный лад можно примерно так:

В общем, объяснить поводья коня змееборца в руках у Хозяйки подземелья я пока убедительно не могу, но интуитивно чувствую какую-то связь этих поводьев с верёвкой, за которую она же ведёт в город дракона, поверженного этим же змееборцем. Впрочем, можно пойти по простому пути и сказать, что эти поводья на русских вышивках — символ априорного благорасположения богини к избранному.

На этом доклад окончен.

P.S. Коллега Seidhe! Я хорошо поработал и очень старался. Я смог Вас убедить, что русская вышивка не является финно-угорским заимствованием, а напротив, является нашим, кондовым, индоевропейским, коренным, до пьяной слёзы, до рывка тельняшки?

|

|