Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные читатели колонки.

Я уже писал в профильной теме, что на прошлой неделе, буквально за пару вечеров прочитал любопытный сборник, озаглавленный на русском языке Легенды и сказания кельтов, составителем которого является известный британский фольклорист Джозеф Джекобс. Очень книжечка эта пришлась мне по душе, хотя и не обошлось без некоторых минусов, о которых чуть позже.

В сборник вошли 17 произведений, представляющих кельтскую традицию, в очень широком диапазоне — от пересказов классических ирландских саг ("Коннла и волшебная дева") и одной из ветвей "Мабиноги" ("В поисках Олвен") до сказок на классические сюжеты, распространённые в Европе повсеместно. Кого считать полноценным автором того или иного текста — вопрос весьма и весьма сложный, поскольку Джекобс не старался передать фольклорные тесты в их первозданном виде и, если говорить проще, не чужд был добавить отсебятины ради более выразительных художественных образов. Сам он пишет в предисловии следующее:

В своей работе я ощущал большую свободу по сравнению с переводчиками с гойдельских языков, которые, как правило, были слишком «заумными» и «буквальными» в том, как интерпретировали, сокращали или модифицировали оригиналы. А я пошел даже дальше. Для того чтобы отобранные мной истории и сказки выглядели совсем характерно кельтскими, я уделил больше внимания тем из них, мотивы которых можно найти по обе стороны Северного пролива. Пересказывая их, я не стеснялся время от времени вставлять какие-то чисто шотландские элементы в ирландский вариант одной и той же сказки и наоборот. Там, где переводчики в своей работе ориентировались на аудиторию английских фольклористов и ученых, я попытался сосредоточиться на детях. Вместо переводов я старался передавать смыслы. Короче говоря, я пытался поставить себя на место оллама или шанахи, знакомого с вариантами гэльского языка и стремящегося изложить сказания так, чтобы привлечь к ним внимание английских детей. Я надеюсь, что кельтологи простят меня за те отступления и изменения, которые пришлось сделать для достижения этой цели.

Не знаю, как кельтологи, а я лично Джекобсу эту отсебятину простил с лёгкостью!  Но как вносить книгу в базу ФантЛаба в плане указания авторства того или иного текста — категорически не понимаю!

Но как вносить книгу в базу ФантЛаба в плане указания авторства того или иного текста — категорически не понимаю!

Стоит отметить, что несомненную ценность несут не только сами тексты сказок, легенд и преданий, но и авторские комментарии, расположенные перед каждым произведением. Сначала Джекобс рассказывает о источниках, из которых он почерпнул тест, потом проводит параллели с другими странами и регионами, а заканчивает всё собственными комментариями о происхождении того или иного сюжета. Разумеется, нельзя забывать, что Джекобс при всей его эрудированности и начитанности был человеком своего времени, поэтому некоторые его выводы, откровенно говоря, кажутся притянутыми за уши. В качестве примера рассуждений Джекобса приведу небольшой фрагмент из предисловия к преданию "Бет-Геллерт":

Как указывает господин Клустон, этот мотив все еще весьма популярен в Индии — стране, где она зародилась. Почти не вызывает сомнений, что ее корни — буддийские. Покойный профессор С. Бил приводил самую раннюю известную версию китайского перевода «Виная-питаки» в 1882 году. Концепция животного, жертвующего собой ради других, является специфически буддийской; ее апофеозом считается образ Лунного зайца из «Саса-джатаки», где Будда приносит себя в жертву.

Эта концепция проникла на Запад в двух формах. Первая — это история о животном, спасающем людей ценой своей собственной жизни. В своей книге «Басни Эзопа» (Fables of Æsop», 1889) я указал на весьма древний пример такой формы, встречающийся уже во II веке в цитатах одного раввина. Он заканчивается весьма близкой параллелью с историей о Геллерте: «Они воздвигли пирамиду над его могилой, и это место до сих пор называется Могилой Собаки». Приписываемая Вергилию поэма «Кулекс», по-видимому, представляет собой другой вариант той же темы.

Вторая версия легенды всегда подается как нравоучительная история, предостерегающая от поспешных решений и необдуманных поступков. Впервые она появляется в «Баснях Бидпая» (The Fables of Bidpai) — ста одном рассказе, каждый из которых восходит к буддийским источникам. Оттуда, согласно Бенфею, она перекочевала в «Синдбадову книгу» — еще один сборник восточных нравоучений, составленный на основе того, что можно назвать «формулой жены Потифара». Затем она — с Крестовыми походами — пришла в Европу и стала известна в своих западных версиях как «Роман о семи римских мудрецах». История Геллерта в той или иной форме встречается практически во всех восточных и западных версиях. Из «Семи мудрецов» она перекочевала в средневековый сборник легенд «Римские деяния» (Gesta Romanorum) как «История рыцаря Фолликулуса» (Story of Folliculus).

Можно сказать, что мы проследили путь этой истории до Англии, откуда она попала в Уэльс, где я обнаружил ее как нравоучительную притчу в «Баснях Кадока Мудрого» (Fables of Cattwg the Wise) — манускрипте Иоло, под названием «Человек, который убил свою борзую» (The man who killed his Greyhound). Альфред Натт сообщил мне, что эти басни написаны под псевдонимом и, вероятно, относятся к XVI веку. Можно сказать, что литературный путь «Легенды о Геллерте» от Индии до Уэльса завершен. Эта цепочка выглядит так: буддийская «Виная-питака» — «Басни Бидпая» — «Синдбад» Востока — «Семь римских мудрецов» Запада — английская Gesta Romanorum (на латыни) — валлийские «Басни Кадока».

Соглашаться или нет с подобными трактовками — личное дело каждого отдельно взятого читателя, но лично мне подобный путь для довольно простого, в принципе, сюжета кажется излишне извилистым. Но как бы там ни было, книга от подобных рассуждений хуже не становится, да и вообще — автор как-никак один из столпов британской фольклористики в целом, поэтому к его мнению не грех и прислушаться.

В общем и целом, сборник всячески рекомендуется как любителям "кельтской темы", так и ценителям настоящего, неадаптированного фольклора. Вы только вчитайтесь (и помните, что это вообще-то на детей ориентировано):

«Сейчас не время отступать, — сказала дочь великана. — Теперь ты должен убить меня, содрать с меня плоть, отделить мои кости друг от друга и использовать их как ступеньки, чтобы взобраться на дерево. Когда ты будешь лезть по стволу, они прилипнут к нему так, как будто выросли из него; а когда будешь спускаться, наступай на каждую, а потом снимай ее рукой и складывай. Не бойся ничего, только не забудь ни одной: та, которую ты оставишь, останется там навсегда. Плоть собери и положи в эту чистую ткань у источника под деревом. Когда спустишься на землю, разложи кости так, как они и должны быть, потом положи на них плоть и окропи водой из источника. Тогда я вновь оживу и встану перед тобой. Но помни: не оставь ни одной моей кости на дереве».

В завершение моего краткого обзора, нельзя не упомянуть о двух достаточно существенных (для меня, по меньшей мере) минусах данного сборника.

Во-первых, это лишь малая часть кельтских легенд, преданий и сказок, опубликованных Джекобсом. В книгу Celtic Fairy Tales, опубликованную в 1892 году вошло 26 произведений, из которых в русскоязычное издание вошли, как я уже писал выше, всего 17. Но и это не всё, так как спустя три года Джекобсом были опубликованы More Celtic Fairy Tales, в которые вошли ещё 20, из которых в рассматриваемую книгу не попала вообще ни одна. Очень надеюсь, что со временем кто-нибудь из издателей решится на выпуск полного корпуса кельтских текстов, опубликованных Джекобсом.

Вторым минусом лично для меня стало качество иллюстраций. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что всё это чистой воды вкусовщина, но не понимаю я, когда приводится только часть оригинальных иллюстраций. В рассматриваемой книге все иллюстрации выполнены в сине-голубой (кстати, почему не зелёненькой?) гамме, что традиционно для данной серии (какого цвета обложка, в оттенках этого цвета и будут иллюстрации), но как по мне, некоторые из них потеряли часть своего очарования. Приблизительно половина иллюстраций взята из первых изданий книг Джекобса и принадлежит довольно известному художнику Джону Диксону Баттену, который иллюстрировал и другие работы Джекобса ("Английские сказки", "Индийские сказки", "Европейские сказки" и так далее). В качестве простого сравнения — парочка иллюстраций из рассматриваемого издания (слева) и оригиналы (справа):

Не знаю, отчего фотографии получились такие тёмные, в оригинале на белоснежной бумаге рисунки ещё более бледно-голубые. Но для меня выбор в пользу чёрно-белых иллюстраций с орнаментами — очевиден.

В любом случае, прочитал книгу с огромным удовольствием, о потраченных деньгах нисколько не жалею и очень надеюсь, что МИФ ещё порадует всех любителей "кельтской темы" классическими работами собирателей фольклора второй половины XIX века. В предисловиях Джекобса их перечислено немало, и там практически каждое название звучит, как песня — "Народные сказки Западного нагорья" Кэмпбелла, "Дикий Уэльс" Борроу, "Британские гоблины" Сайкса...

облако тэгов

облако тэгов

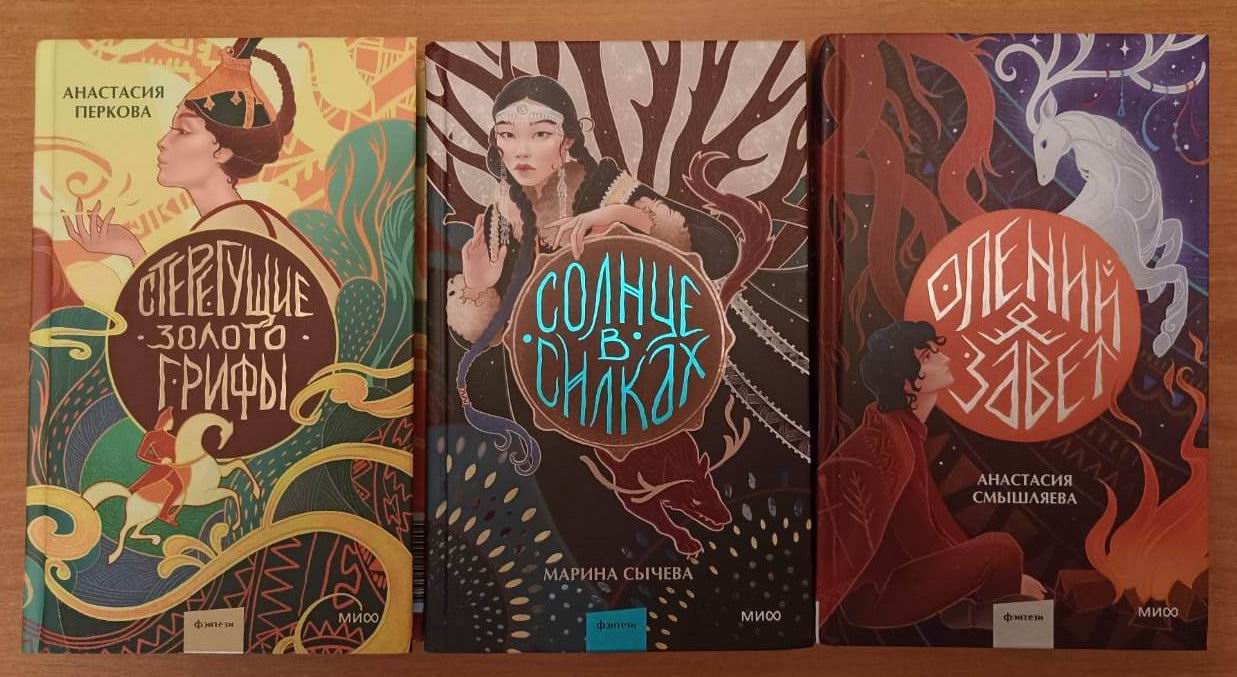

А почему не пишут фэнтези про скифов причерноморских степей или представителей пазырыкской культуры? Или фэнтези про каких-нибудь срубников или ямников, хотя про них что ни напиши, всё будет в определённом смысле фэнтези. И десятки, если не сотни, подобных вопросов. Были мы все молодые и горячие, поэтому заканчивалось всё обычно предложением самим взять, да и написать что-нибудь подобное!

А почему не пишут фэнтези про скифов причерноморских степей или представителей пазырыкской культуры? Или фэнтези про каких-нибудь срубников или ямников, хотя про них что ни напиши, всё будет в определённом смысле фэнтези. И десятки, если не сотни, подобных вопросов. Были мы все молодые и горячие, поэтому заканчивалось всё обычно предложением самим взять, да и написать что-нибудь подобное!  И не только из-за того, что сейчас практически любой текст доступен в Сети, но и потому, что за последние годы сразу в нескольких издательствах запущены серии, ориентированные именно на этническое, основанное на зачастую малоизвестных фольклорно-мифологических системах, фэнтези.

И не только из-за того, что сейчас практически любой текст доступен в Сети, но и потому, что за последние годы сразу в нескольких издательствах запущены серии, ориентированные именно на этническое, основанное на зачастую малоизвестных фольклорно-мифологических системах, фэнтези.

С руками бы оторвал!

С руками бы оторвал! но сам выбор авторами фольклорно-мифологических систем, взятых за основу произведений, вызывает лишь уважение. Много за прошедшие два десятилетия появилось исторических или фантастических романов про тех же пазырыкцев? На память разве что заслуженно обласканный критиками роман

но сам выбор авторами фольклорно-мифологических систем, взятых за основу произведений, вызывает лишь уважение. Много за прошедшие два десятилетия появилось исторических или фантастических романов про тех же пазырыкцев? На память разве что заслуженно обласканный критиками роман