Дмитрий Травин. Десять ошибок в размышлениях о России // Звезда, 2021, №1, с. 194-208.

— Миф о Западе 195

— Как направлен импульс 196

— Лестница модернизации 198

— Страны или регионы? 199

— Откуда берется модернизация? 200

— Роль обстоятельств 202

— У «дураков» есть своя правда 203

— Зависимость от культуры и от исторического пути 204

— От модернизации к революции 206

— Как возникает революция? 207

с. 194:

Почти двести лет мы в России пытаемся понять причины нашего отставания. Начиная примерно со времен Петра Чаадаева остро стоит вопрос о том, почему Россия не может построить эффективную рыночную экономику и устойчивую демократию, почему плохо приживаются у нас европейские ценности. Каждое новое поколение пытается дать свой ответ. За два столетия ответов накопилось очень много. Одни совершенно ошибочные, в других есть значительная доля истины. Но однозначной и принятой всеми трактовки причин отставания нет по сей день.

с. 195:

Первая традиционная ошибка, с которой сталкивается большинство людей, пытающихся понять, почему Россия отстала в своем развитии, состоит в том, что они начинают основательно размышлять над проблемами нашей страны, а не над успехами тех, кто ушел вперед. На самом же деле истинная проблема состоит не в том, почему мы отстали. Важно понять, почему другие страны в какой-то момент смогли осуществить важные для своего развития преобразования.

с. 196:

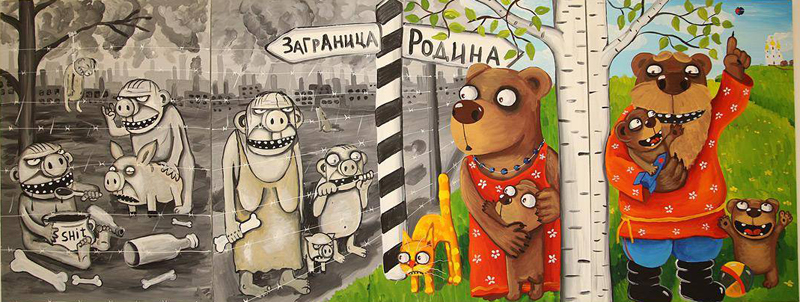

Вторая типичная ошибка, распространенная в размышлениях о причинах российской отсталости, состоит в том, что мы сравниваем Россию с Западом в целом: от Англии до Болгарии, от Норвегии до Сицилии, от Эстонии до Португалии. Сколько раз мне приходилось слышать размышления о том, что` такое Запад, подкрепляемые лишь фактами, взятыми из опыта наиболее развитых государств! Про все остальные страны, формирующие сложную картину Запада, собеседники предпочитают не рассуждать, то ли просто не зная их реалий, то ли считая их не столь уж важными для анализа ситуации в России.

с. 198:

Из того факта, что модернизация идет концентрическими кругами, следует важный вывод. Не существует мира успеха и мира отсталости, как иногда полагают сторонники предельного упрощения картины нашей жизни, допуская, таким образом, третью важную ошибку в размышлениях о российских проблемах. Не существует каких-то волшебных средств для того, чтобы перейти из второго мира в первый, из лузеров в винеры. Не существует панацеи, с помощью которой можно излечиться от случайно «подцепленной» отсталости. Современный мир — это лестница модернизации, на верхних ступенях которой стоят более успешные страны; на средних — те, которые несколько хуже развиваются; а на нижних — те, что по какой-то причине сильно напортачили в своей истории. Ступеней на этой лестнице великое множество. И модернизация представляет собой медленное, постепенное продвижение снизу вверх. С 99-й ступеньки на 98-ю. С 74-й — на 70-ю. Скачок через десяток ступеней — это уже явный успех, свидетельствующий о том, что стране удалось осуществить по-настоящему значительные преобразования.

с. 199:

Четвертая распространенная ошибка связана с тем, что нам всегда привычно сравнивать между собой именно страны, а не отдельные регионы. Мы ощущаем себя гражданами России и хотим понять, почему Россия отстала от Англии, Франции или Германии. Однако на самом деле государства (особенно крупные) развиваются весьма неравномерно. Одни регионы могут находиться наравне с лидерами модернизации, тогда как другие и впрямь сильно отставать. В частности, если взглянуть на сегодняшнюю Россию, можно обнаружить, что Москва по ряду параметров практически не уступает крупным западным городам. Да и выглядит как динамичный современный город. Но стоит нам оказаться где-то в российской глубинке, как отставание сразу же проявляется, причем по целому ряду параметров. Здесь крайне низки заработки, здесь нет нормального благоустройства, здесь явно неудовлетворительное транспортное сообщение с крупными городами, не говоря уже о возможностях заграничных поездок. А кроме того, жители глубинки часто отличаются наиболее консервативным мышлением, отвергающим модернизацию. Многие провинциалы не стремятся самостоятельно принимать решения, полагаясь преимущественно на волю начальства, и тем усугубляют свои проблемы.

с. 201:

Однако на самом деле не всё так просто. Пятой важнейшей ошибкой при анализе причин отсталости той или иной страны является представление, будто бы лидеры нормальны, а отстающие ущербны. На самом же деле для основной массы людей в традиционном обществе нормальным состоянием является пассивность. В таком обществе человеку очень трудно представить себе, что можно жить иначе, чем жили веками отцы, деды, прадеды… Трудно представить себе, что можно хоть чем-то выделиться из общей массы. Трудно представить себе какую-то иную перспективу жизни, чем та, которая утвердилась веками.

с. 202:

Когда мы размышляем над этими вопросами, возникает опасность допустить еще одну — шестую по счету — ошибку. Мы начинаем думать, будто существуют какие-то объективные законы, вынуждающие страны модернизироваться. Вероятность подобной ошибки в нашей стране особенно велика, поскольку мы выросли из марксизма, строящегося на представлении о существовании подобных законов развития. И хотя некоторые поверхностные марксистские представления наше общество отринуло в связи с очевидным крахом коммунистической утопии, расстаться с фундаментальными его основами оказывается гораздо труднее.

с. 203:

Очевидная реакция сторонников перемен на возникновение подобных преград состоит в том, чтобы объявить всех не согласных с модернизацией «дураками». Не понимают, глупые, своего счастья. Однако подобный подход к решению проблемы является типичной ошибкой — седьмой в нашем списке. Дело в том, что у «дураков» есть своя правда. Если бы они просто были глупы и недостаточно образованны, то проблема модернизации легко решалась бы посредством просвещения. Просветители рассказывали бы людям, как хорошо всё будет после осуществления перемен, и темные слои населения постепенно прозревали бы. Увы, опыт модернизации во многих странах показывает, что, несмотря на бесспорное значение просвещения и несмотря на то что необразованных людей и впрямь бывает порой много, дело здесь отнюдь не только в знании.

с. 204-205:

Два этих препятствия модернизации можно назвать зависимостью от исторического пути страны и зависимостью от культуры. Мы часто их смешиваем. И это, конечно, плохо. Неспособность различать проблемы, порожденные зависимостью от исторического пути и зависимостью от культуры, является восьмой ошибкой, которую мы можем допустить при анализе причин отставания России.

с. 206:

Революция вообще является особенностью именно той эпохи, когда начинается модернизация. Девятой распространенной ошибкой во взглядах на перемены является стремление оторвать модернизацию от революции, тогда как на самом деле социальный взрыв обычно возникает как болезненная реакция именно на развитие общества. Мир быстро меняется, старые связи рушатся, новые утверждаются слишком медленно... и происходит разрыв: люди идут друг на друга в поисках неясной еще новой правды. У каждого она своя, а компромиссы кажутся невозможными и даже губительными для нового светлого мира.

с. 207-208:

Не следует упускать из виду связь модернизации с революцией. Но не следует и думать, будто бы революция автоматически возникает, как только начинается модернизация.

Десятой ошибкой при размышлениях о том, почему Россия отстала, является представление, будто бы революция возникает, как только людей начинают агитировать за свержение власти капиталистов.

На самом деле есть несколько важных условий, при которых модернизация срывается в революцию. Иначе говоря, модернизация делает такой срыв весьма вероятным, особенно в больших странах имперского типа, где существует наиболее сложная система противоречий — между классами, между отдельными социальными группами внутри классов, между нациями, между конфессиями, между регионами… Но произойдет ли революция раньше или позже, будет ли она долгой или короткой, станет ли сравнительно мирной или весьма кровопролитной, повторится ли неоднократно или окажется разовым срывом на пути модернизации — всё это зависит от комплекса обстоятельств. Отметим лишь важнейшие.

Во-первых, любые смуты в низах общества имеют мало шансов превратиться в широкомасштабную революцию, если верхи остаются едины в своем нежелании ее допустить. Однако конфликты в элитах формируют пространство, в которое могут вторгнуться революционеры. Элиты конфликтуют из-за денег, из-за власти, из-за симпатии к новым идеям, из-за личных амбиций отдельных лидеров… Фактически внутриэлитные конфликты оказываются возможны в любой момент. И это открывает дорогу революциям. Более того, различные представители элиты могут «предать свой класс» и сами стать пламенными революционерами. Собственно говоря, из них обычно и формируются крупные идеологи преобразований, мобилизующие своими речами и статьями народные массы на активные действия.

Во-вторых, эти народные массы трудно вызвать на активные действия в обычной ситуации, когда есть работа, зарплата, кусок хлеба с маслом. В сознании людей могут долгое время накапливаться представления о том, что мир устроен неправильно и хорошо было бы его переменить, но риск, связанный с переменами, удерживает потенциальных бунтарей в рамках законности. Однако, если вдруг уровень жизни по какой-то причине резко упал и само выживание стало проблемой, все представления о несправедливости, накапливавшиеся в головах, могут внезапно «выстрелить». Когда, с одной стороны, почти нечего терять, поскольку жизнь плоха, а с другой — есть четкое представление о том, как жизнь улучшить, миллионы людей могут выйти на площадь и даже взяться за оружие. Представления эти часто бывают ошибочными и даже просто нелепыми, но тем не менее в кризисные для общества моменты они срабатывают.

В?третьих, эти кризисные моменты возникают не так часто. Иногда они появляются в связи с естественным ходом событий, и их почти невозможно предотвратить. Таковы, например, случаи крупных экономических кризисов, оборачивающихся закрытием предприятий, потерей работы и бытовыми бедствиями для миллионов. Но иногда кризисы возникают из-за запутавшихся в своих действиях политиков. Например, те могут начать войну в надежде повысить свою популярность благодаря будущим победам, но конфликт с соседями оборачивается поражением или по крайней мере столь длительными хозяйственными трудностями, что массы перестают терпеть, а идеологи перемен начинают агитировать народ против властей. По какой бы причине ни возникали кризисы, их довольно трудно избегать на протяжении всего хода модернизации. Раньше или позже сочетание обстоятельств порождает серьезные проблемы, и в эти-то именно моменты революция может одолеть модернизацию.

Таким образом, российские революции вовсе не являются признаком того, что модернизация пошла каким-то странным, неевропейским путем. И у нас, и в других странах Европы революции становились ответом на кризис, которого трудно было избежать в ходе модернизации. Революции — это не локомотивы истории, как полагают марксисты, но и не предмет для паники, не основание для выводов, будто модернизация невозможна. Революции — это болезни роста. Из них нужно сделать правильные выводы и постараться не повторять ошибки.

Дмитрий Яковлевич Травин — кэн, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.[/i]

облако тэгов

облако тэгов