| |

| Статья написана 8 сентября 2020 г. 12:38 |

В юные годы это была моя любимая фраза. Я её считал жизнеутверждающей, канонической во многих отношениях. Принц Корвин Эмберский произнёс её, когда пронзил мечом лорда Хаоса Бореля, вынудившего того вступить с ним в схватку. Борель был признанным мастером фехтования, он намеревался биться с Корвином по всем правилам рыцарского поединка. Но у того было иное мнение на этот счёт. Он преподал Борелю урок, который стоил лорду Хаоса его жизни. И урок этот таков: какие могут быть правила, когда на кону жизнь? В юные годы я считал это справедливыми словами. Деяниям принца Корвина Эмберского отведено первые пять книг Янтарных хроник. Я взял на себя смелость высказать своё мнение о каждой из них. Итак, начнём по порядку:

“ДЕВЯТЬ ПРИНЦЕВ В ЭМБЕРЕ” Роджер Желязны Я учился в восьмом классе, когда состоялось моё эпохальное знакомство со всемирно известными Янтарными хрониками. Так уж сложились исторические обстоятельства, что о жанре фэнтази я к тому времени никакого представления не имел. О фантастике я мог знать и судить только по произведениям советских фантастов и зарубежных классиков данного жанра. Касательно опусов Толкиена (которые я зачитал до дыр) могу вспомнить, что их я не причислял к фантастике: “Хоббита” я считал просто сказкой, а “Властелин Колец” для меня был самостоятельным авторским эпосом (“Сильмариллион” тогда ещё был вещью недоступной для меня). О том, что есть такой жанр, как фэнтази, я узнал благодаря Янтарным хроникам. “Девять принцев в Эмбере” словно как кирпич упали на меня сверху. Удар был такой силы, что я не мог ещё долго прийти в себя. Я был в шоке от прочитанного, моё юное восприятие было на тот момент весьма неопытное и неискушенное, и поэтому заразился янтарной болезнью. На целых пять лет. Для меня Янтарный сериал стал литературной иконой. Что такого особенного в опусах про Эмбер? Что меня так поразило? Во-первых, авторский оригинальный стиль. Своеобразная желязновская манера подачи текста, выстраивание диалогов, поразительные и удивительные персонажи, динамика сюжета. И больше всего мне нравилось, какое отношение было у главных героев к жизни. Несомненно, в это отношение Желязны вкладывал собственную жизненную позицию. И надо сказать, я её находил приемлемой для себя. Во-вторых, я просто не читал ранее НЕЧТО ПОДОБНОЕ. Я ни за чтобы не смог выдумать сюжеты о некой семье человекоподобных существ, которые силой мысли и воли способны видоизменять окружающее, тем самым, созидая параллельные вселенные. Получается, что реальными объектами являются только представители этой семьи, а всё остальное (живое и неживое, разумное и неразумное) просто-напросто некая материя, которая поддаётся всяческим изменениям в силу воображения членов этой семьи. В-третьих, от Янтарных хроник я получал необыкновенно сильные заряды творческого вдохновения. Я укреплялся в мысли посвятить свою жизнь писательскому искусству. Ничего из вышеперечисленного в прочитанных мною произведениях маститых мэтров литературной фантастики я не мог найти. По отдельности – да, мог, находил. Но вот всё вместе и за один раз – такого ещё не было. Первый роман из Янтарной серии может смотреться, как самостоятельное произведения, не претендующее на продолжение, и особо в нём не нуждающееся. Скорее всего, он и писался сначала автором без задумки продолжить его. Корвин значительно отличается от того Корвина, который фигурирует в следующих янтарных опусах. В первом романе он может ненавидеть лютой ненавистью даже родных братьев и сёстер, способен на убийства и подлости, действует как авантюрист и искатель приключений. Он не выглядит положительным героем и не стремится им быть. Он не способен думать о общем благе и у него нет пока ещё никаких понятий о долге и ответственности. Репутация у него сомнительная, и на общественное мнение ему наплевать. Можно ли симпатизировать такому персонажу, быть на его стороне? Я, вот, симпатизировал (в юности я долгое время не хотел понимать, что любовь – превыше всего), мне Корвин нравился. Наверное, это объясняется моим нравственным и психологическим состоянием на тот момент (Я не любил своих родственников, которые не поддерживали мои писательские начинания, я воспитывался в дворовской группировке со своим кодексом жизни (нападай первым, не показывай свои слабости, последнему – кость и т. д.)) Да, Корвину ещё предстояло в какой-то мере изменить своё отношение к миру и попытаться измениться самому. Наверное, начался этот процесс после того, как его ослепили. Хотя по тексту видно, что Корвин живёт в тюрьме и не сходит с ума только благодаря своей ненависти к брату. Он не может опустить руки и не может не думать о мести. И это чувство, видимо, подспудно выжгло в нём некоторые отрицательные черты характера и освободило в душе место для новых чувств.

“РУЖЬЯ АВАЛОНА” Роджер Желязны Пятикнижие Корвина Эмберского можно поделить на две части. Первая часть – это “Девять принцев” и “Ружья Авалона”. Они похожи друг на друга. Вторая роман можно назвать продолжающим первым и одновременно – связующим с последующими тремя. Можно, но с большой натяжкой. По сюжету видно, что у автора и в мыслях пока нет той интриги, которая начнёт набирать обороты с третьего романа – “Знак Единорога”. Как я выразился выше, первый и второй романы похожи друг на друга. Они написаны в одном ключе: много батальных сцен, поединков, такая же динамика. Но характер Корвина уже немного другой, авантюризма и цинизма в нём поубавилось. Он способен оказать милосердие раненному, который, если бы узнал, кто он такой на самом деле, проклял его. Он способен стать другом своему бывшему врагу. Он способен встать на защиту страны, население которой помнит его, как демона. Он способен проявить родственные чувства и поддаться сентиментализму. Его, оказывается, можно использовать и обвести вокруг пальца (как то сделала загадочная Дара). В критический момент, видя, что на родной город наступают враги, он решает повременить со своей вендеттой и принимает сторону ненавистного Эрика, родного брата. Мне такой Корвин нравится больше. Он уже на подходе к той нравственной эволюции, которая будет происходить с ним в следующих романах.

“ЗНАК ЕДИНОРОГА” Роджер Желязны Вторая часть Пятикнижия Корвина Эмберского – “Знак Единорога”, “Рука Оберона” и “Двор Хаоса” – выглядит как один целостный роман, разбитый на три тома. Они написаны в одной характерной стилистической и технической манере. Это уже другой уровень, никакого авантюризма и экшена, подробное и неторопливое описание событий, долгие и длинные диалоги, наличие взвешенности и обоснованности. Корвин ведёт частые разговоры со многими своими родственниками. И эти разговоры помогают ему больше узнать о прошлом, разобраться в эмберской политике, в мотивах поступков своих родственников и в своих мотивах. Корвин узнаёт подоплёку событий, произошедших с ним в прошлом: как он потерял память, как случилась та автомобильная авария на берегу озера, кто в него тогда стрелял, и многое другое. Корвин понимает, что ради сохранения Эмбера он готов рискнуть и даже пожертвовать своей жизнью. Он заметно “взрослеет”, становится мудрее и опытнее. Он понимает, что не годится для роли властителя Янтарного государства, и не протестует против выбора Единорогом Рэндома в монархи. Что же касается сюжета, то… Желязны тут превзошёл самого себя. Эти три книги настолько завораживают и интригуют, что погружаешься в повествование как в омут с головой. Неожиданные сюжетные ходы, непредсказуемые повороты, тайны, загадки… Пятикнижие Корвина Эмберского – это творческая вершина Желязны, на мой взгляд. В этих опусах он показал все грани своего писательского таланта и выложился максимально на высоте. Это образец истинного фэнтази, это можно взять в пример и этому можно подражать. Такой оригинальности и захватывающейся сюжетности добиться можно лишь при одном условии – став признанным мэтром и гением данного жанра.

“РУКА ОБЕРОНА” Роджер Желязны Этот четвёртый роман Янтарной серии начинается, на мой взгляд, лучше всех остальных вместе взятых – и предшествующих, и последующих. Он начинается с момента истины – Корвин, Рэндом и Ганелон приведены Единорогом к сердцу Эмбера, к единственному реальному месту – к Первозданному Лабиринту. Я читал этот роман в ту пору, когда мне было четырнадцать лет, я был мальчиком в достаточной степени впечатлительным. И меня этот момент истины шокировал, смею вас уверить, друзья-любители фантастики, сильнее, чем Корвина и Рэндома. Такие неожиданные сюжетные повороты и сюрпризы я не встречал ни в одной из раннее прочитанных мною книг. В сторожевого грифона, охраняющего Первозданный Лабиринт, я влюбился с первого взгляда. Я тут же немедленно заимствовал этот персонаж. Дело в том, что в юности на протяжении почти трёх лет я строчил несколько фэнтезических сериалов. Каждый сериал состоял из небольших повестушек объёмом в общую тетрадку (48 листов). Разумеется, все мои эти литературные творения копировали Янтарные хроники, только на очень низком качественном уровне. Я изгалялся как мог, старался выдумывать свои сюжеты и своих героев, но далеко от оригинала, конечно, уйти не смог. Это был настоящий плагиат. И вот, я вставлял этого грифона (периодически превращая его в другого фантастического зверя) куда попало, куда хотело моё беспокойное воображение. До такой степени очаровал тогда меня, подростка, это желязновский грифон. Четвёртый роман весь пронизан насыщенной интригой, она прёт отовсюду, из всех щелей. Выясняется, что Чёрная дорога и шествующие по ней сквозь Тени в Эмбер жуткие твари – отнюдь не результат произнесённого проклятия Корвином во время его ослепления. В повествовании вводится новый эмберит – Мартин, сын Рэндома. Именно его пролитая на узор Первозданного Лабиринта кровь открыла путь в Эмбер порождениям Хаоса… Ух, как мне было тогда интересно про это читать. А потом часами мысленно переваривать эту информацию, что-то для самого себя истолковывая, интерпретируя и дополняя. Диалог Корвина с Дворкиным был самым моим любимым диалогом во всей Янтарной серии. Это был второй момент истины. Оказывается, Дворкин – не только воспитатель и наставник нынешнего поколения королевской крови Эмбера, но так же и дедушка всем им. А Единорог – бабушка. Сам Дворкин происходил из Хаоса, он и Оберон могли менять облики… Что и говорить, у меня голова пошла кругом от такого обилия неожиданных откровений. Что у Желязны получалось хорошо в его опусах, так это то, что его персонажи нередко меняли свою позицию по отношению друг к другу. Враги могли запросто найти общий язык, а союзники и единомышленники могли резко разойтись во взглядах. Подобные приёмы могли сделать сюжет книги непредсказуемым и поддерживать читательский интерес к ней. Вот и в этом четвёртом янтарном романе автор тоже продемонстрировал свои эти излюбленные приёмчики. Например, выясняется, что Джулиан был не таким уж плохим парнем и отчасти желал Корвину добра, когда он на пару с Эриком в первом романе Янтарных хроник выжгли Корвину глаза. А самый плохой парень во всей этой истории как раз тот, кто совсем не фигурировал в первых двух романах (кроме разве что небольшого эпизодика, когда Корвина пытался связаться с ним по Карте, но контакт прервался) – младший братик Бранд. Вот, кто главный затейник и виновник! Неожиданно, совсем неожиданно для читателей, которые читали Янтарные хроники с самого начала, с того момента, когда Корвин в беспамятстве очнулся на больничной койке. Третий мой любимый момент в этой книге – это последние строчки: “- Добрый вечер! Это была прекрасная работа, — с восхищением произнес Ганелон. — Я рад, что вы вернули мой кулон. Он мне скоро понадобится!…” Честно говоря, я, когда читал сей опус в первый раз, не смог вот так сходу осознать и врубиться в эти последние строчки. Причём тут Ганелон? Ведь Бенедикт и Корвин пытались связаться со своим отцом. Почему Карта Оберона связала их с Ганелоном…? До меня дошло, как до жирафа, когда я на следующий день стал читать пятый роман – “Двор Хаоса”. А когда дошло – я присел. А когда я присел – долго встать не мог. И теперь я считаю этот неожиданный сюжетный поворот (т.е. то, что Ганелон оказался Обероном) самым лучшим неожиданным сюжетным поворотом, который был продемонстрирован за всю историю фэнтази. По сравнению с этим сюрпризом латиноамериканские мелодрамы (которые лидирует в области всяких семейных казусов (мама оказалась тётей, папа оказался сыном, и т.п.)) отдыхают, нервно курят в сторонке, я бы сказал.

“ДВОР ХАОСА” Роджер Желязны Из всей Янтарной серии этот роман мне нравится больше всех. Большинство читателей находят его скучноватым по сравнению с другими янтарными романами. Некоторых утомляет слишком длинное (на полкниги) путешествие Корвина по Теням ко Двору Хаоса. Как раз именно за это-то путешествие сей опус мне и нравится. Я читал “Двор Хаоса” в четырнадцатилетнем возрасте и твёрдо был убеждён, что последующие пять частей тоже про Корвина. Я не чувствовал заключительного итога, завершительного акта деяний принца Корвина Эмберского. А он был, вся книга пронизана им. Чтобы понять это, мне надо было подождать несколько лет. Будучи взрослым, я почувствовал финальный фон, сопровождающий сюжет сей книги от самого начала и до конца. В четырнадцать лет я был влюблён в фэнтази по уши, я считал Янтарные хроники образцом данного жанра (творения уважаемого профессора Толкиена я тоже жутко любил, но они с моей точки зрения никак не укладывались в стандарты и рамки фэнтази, они превышали и выходили за все эти стандарты и рамки). В силу этих обстоятельств некоторые сюжетные моменты могли зацепить меня особенным образом и надолго поселиться в моём воображении. Например, создание Обероном Красной Птицы Судьбы из крови Корвина. Или говорящее дерево Игг, отмечающее разделение Хаоса и Порядка. Или ворон Хугги – птица дурного знака. Или описание похоронной процессии с телом Оберона. Такие детали я запоминал надолго, я их частенько заимствовал в своих “нетленках”. В этом романе присутствует какой-то фэнтезический лиризм. Корвин выглядит уставшим, он опытнее и мудрее того Корвина, с которым читатель знакомится на страницах первого романа. Это уже не амбициозный мачо голубых кровей. Теперь Корвин готов пожертвовать собой ради восстановления Первозданного Лабиринта, он совершает поступок, который ранее никогда бы ему в голову не пришёл – пойти на верную смерть вместо своего отца, которого он никогда не любил. Корвин здорово изменился, он повзрослел, и это ему пошло только на пользу. Путешествие сквозь Тени ко Двору Хаоса – по сути говоря, это путешествие Корвина внутри своего внутреннего мира. Он вспоминает всю свою жизнь, времени для этого более, чем достаточно, да и момент подходящий – близится Конец Света. Персонажи этого внутреннего мира-путешествия вносят некоторое разнообразие. Может быть, они лишние и ненужные, а может быть и нет – кто знает… В этом романе Корвину становится известно о том, что у него есть взрослый сын. В первый раз он знакомится с ним в предыдущей – четвёртой – книге, но тогда он ещё не знал об этом обстоятельстве. Очень неожиданный поворот, и главное – в тему. Корвин-отец мне стал нравиться ещё сильнее. Конец романа насыщен событиями: создание Корвином своего Лабиринта, битва войска Эмбера и полчищ Хаоса, смерть Бранда и Дейдры, “воскрешение” Каина, созерцание похоронной процессии Оберона, расставание Дары и Корвина, встреча Корвина с сыном, появление Единорога и вручение Камня Правосудия (атрибута королевской власти Эмбера) Рэндому. Последняя глава замечательная. Корвин мысленно перебирает своих родственников, как бы подводя итог взаимоотношений с ними. Он находится в умиротворенном состоянии. У него, правда, запланировано несколько дел, но они могут подождать. На первом месте – Двор Хаоса. И он вместе со своим сыном туда и отправляется. Корвин произносит своё прощальное: “Прощайте и здравствуйте, как всегда”. И хочется тоже повторить эту фразу.

|

| | |

| Статья написана 22 мая 2020 г. 14:35 |

Эта статья – дань должного уважения творчества профессора Джона Р. Р. Толкиена, которого знает весь читательский мир, и творческое наследие которого повлияло на развитие культуры и искусства в ХХ и ХХI в.в. Лично на меня оно наложило, как я сейчас понимаю уже, колоссальный отпечаток. Очень много незабываемых творческих моментов в моей жизни связано с литературным миром Толкиена. В этой статье я постараюсь рассказать, как три произведения Толкиена – “Сильмариллион”, “Хоббит” и “Властелин Колец” – появились в моей жизни, как я относился к ним в период моего преклонения перед ними (детство и ранняя юность), и что я думаю о ним на данный момент с точки зрения сегодняшнего дня. Рассказывать я стану о них не в той последовательности, которая охарактеризована хронологией создания данных произведений и развития описываемых в них событий. Рассказывать о них я буду в той последовательности, согласно которой они были мною прочитаны. Итак:

“ХОББИТ. ТУДА И ОБРАТНО” Джон Р. Р. Толкиен С короткой сказочной строчки “Жил-был в норе под землёй хоббит” (пер. Н. Рахмановой) начинается БОЛЬШОЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ И ВЕЛИКОЕ. Несомненно, “Хоббит” уже можно назвать культурным явлением. Изначально предназначенная для детской аудитории, эта сказка давно вырвалась за рамки своего предназначения. Так получилось, что взрослой аудитории она теперь знакома гораздо больше. В этом шедевре нет ни одного ляпа, ни одного огреха, ничего такого, что может быть лишним и ненужным. Это действительно профессиональное литературное произведение. Оно самобытное и целостное, оно вполне само по себе существует отдельно от предыдущего “Сильмариллиона” и последующего “Властелина Колец”. Просто диву даёшься, насколько талантливо написано! Мне больше не попадалось на глаза нечто подобное “Хоббиту”, даже просто написанное приблизительно на одном уровне. Такое сочиняется всего лишь один раз за всю историю литературы. С этой книгой я познакомился, конечно, в детстве. Она часто бросалась мне на глаза во время моих блужданий в школьной библиотеки в поисках “чего-нибудь интересненького”. Я листал её и ставил обратно на полку. Беглый взгляд на страницы этого выдающегося опуса в ту пору моего литературного взросления не мог за что-либо зацепиться, чтобы я взял эту книжку. Моё воображение было в плену иных тем и сюжетов. Спустя года два я имел счастье лицезреть (не полностью, правда) знаменитую ленинградскую телепостановку “Хоббита”. Разумеется, после сего события книжка из школьной библиотеки была в моих руках. Я точно помню, что тогда прочитал только несколько интересных для меня фрагментов и эпизодов, а остальное просто пробежал глазами. Она мне показалась какой-то необычной “взрослой сказкой”. И я не помню, какие испытал ощущения, ознакомившись с её текстом. Полностью (каждую букву и каждое слово) я прочитал “Хоббита” то ли в пятнадцать лет, то ли в шестнадцать – уже и не помню. Но помню, как я сказал себе тогда, что это лучшая литературная сказка на свете (сказал я это – ясное дело – в порывах восторга, ибо понимаю, что не бывает книги №1 в каком-либо жанре). В “Хоббите” налицо все признаки “уютного британского” очарования, она пронизана характерным “британизмом”, которое остро ощущаешь, например, при чтение таких произведений, как цикл рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Мистер Бильбо Беггинс предстаёт в образе типичного британского обывателя, который говорит и действует в соответствующей манере. Трусливый безобидный увалень, гостеприимный и тактичный, с хорошей репутацией и примерной родословной, оказывается с первых страниц втянутым в рискованные приключения и лишения, которые он до этого так благополучно избегал. Да ещё и с какой компанией – с шайкой шумных беспардонных гномов и проказливым волшебником, от которого одни беспокойства и неприятности! Примерный обыватель и член общества мирных потребителей оказался вырванным из привычного мира, гдё всё так размеренно и не вызывает сомнений, и брошен в пекло событий, будучи абсолютно к ним неготовым. В лице мистера Бэггинса воплотились черты соотечественников и современников покойного профессора. Конечно, любой из них, очутившись на месте Бильбо, уже после встречи с тремя троллями послал бы всё к чёрту и попытался вернуться домой. Ведь максимум на что был способен британский обыватель – совершить вояж по Темзе втроём в одной лодке, не считая собаки. Но толкиеновский “британский обыватель” начинён немного большим героизмом: после передышки в гостях у эльфов в Последнем Приюте мистер Бэггинс опять пускается в небывалые для него приключения. В конце-концов профессор сделал своего обывателя героем, который начинает каждый раз выручать из беды своих компаньонов, хотя по идее они должны быть гораздо опытнее трусливого домоседа по части избегания каких-либо неприятностей в пути. Но всё складывается наоборот, Толкиен любит, всё-таки, своих современников и соотечественников, он верит, что они способны на гораздо большее, чем просто курить трубку и пускать колечки, сидя на крылечке своего дома после сытного приёма пищи. Поэтому мистер Бэггинс совершает чудеса храбрости и показывает примеры самоотверженности и ловкости. Маленький домашний, но удаленький, герой. Конечно, я своими вышеизложенными наблюдениями вовсе не хочу исказить настоящий смысл этой блистательной сказки. Поэтому прошу читателей этого моего отзыва не относиться так серьёзно к этим словам. Дорогой профессор Джон Р. Р. Толкиен, позвольте обратиться к вам, сейчас почивающему на небесах! Вы создали сказочный мир, который вам больше не принадлежит, как автору. Для очень большого количества читателей этот мир – не плод авторской фантазии отдельного одного человека. Это давно уже самостоятельная творческая реальность – для многих-многих-многих людей. Этот бывший ваш мир уже порождает другие миры! Дорогой профессор, вы сделали великое дело!

“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ” Дж. Р. Р. Толкиен Честно говоря, не хотел я писать отзыв к этому произведению. Вернее, пытался ЗАСТАВИТЬ себя не хотеть писать отзыв. Я понимал, что не смогу изложить в словах всю свою любовь к этому шедевру. Однако, любовь оказалась сильнее меня. Магия этого произведения необыкновенной силы. В данном жанре ни один опус не достигнул той вершины, на которой в гордом одиночестве восседает “Властелин Колец”. Помнится, Гэндальф сказал Саруману примерно такие слова: “У Кольца может быть только один хозяин. А Саурон ни с кем делиться властью не станет”. Применительно к данному произведению можно вынести такой вердикт: “Властелин Колец” – это книга ЕДИНСТВЕННАЯ в своём роде, и она может быть только одна такой. Сосчитать, сколько было написано под её влиянием других книг – задача практически неразрешимая. И этот факт свидетельствует достаточно о многом, и в первую очередь – об истинной исключительности и истинном творческом величии. Я очень хорошо помню, при каких обстоятельствах это словосочетание – Властелин Колец – вошло в мою читательскую жизнь. Впервые это словосочетание я встретил на последних страницах повести “Хоббит. Туда и обратно”. После строчек “Ну и прекрасно! — засмеялся Бильбо. — Зато у меня отличный табачок! — И протянул волшебнику табакерку” (пер. Н. Рахмановой) на следующей станице следовало редакторское обращение к читателям, что о продолжении приключений героев данной повести можно прочитать в книге “Властелин Колец”. Как это название пронзило меня тогда! Мне тогда было десять лет (или девять? не помню точно) и я очень редко встречал подобные потрясающие названия. И очень хорошо помню, какое ощущение безнадёжности и обреченности я испытал тогда. Почему-то что-то внутри меня дало мне понять, что книгу с таким названием я увижу довольно не скоро. Однако, в реальности первый том сей эпопеи ждал меня на соседней полке – “немного сокращенный перевод” издательства “Детская литература” 1982 года, перевод Муравьёва и Кистяковского. Так, как книга называлась “Хранители”, то я довольно долгое время ходил мимо неё с равнодушным видом – я не понимал, что это и есть “продолжение приключений” героев повести “Хоббит”. Тем более, вид у неё был невзрачный и довольно непривлекательный, уже этим обстоятельством она меня от себя отталкивала. Спустя два года я совершенно случайно взял её в руки и полистал со скуки ради. Меня громом по башке шарахнуло. Да это же то самое, что я и не чаял встретить! А оно, оказывается, всё это время было у меня под носом! Конечно, я сразу попытался начать читать, и… Честно говоря, первые страницы меня здорово озадачили, я пришёл в недоумение, я не понял, что читаю, это был далеко не “Хоббит”, это даже не было продолжением сей сказочной повести, это было что-то совершенно другое и незнакомое для меня. Вот так с разбегу я не смог осилить этот “немного сокращенный перевод”, я потерпел фиаско, я начал читать фрагментами и обрывками, читать как мог в те детские мои годы. Год спустя я добывал два первых тома с тем же самым переводом, но уже полным. Третий том я заполучил намного позже. Но хватит уже обо мне, любимом, пора переходить, собственно, к самому отзыву. Я присоединяюсь к мнению тех читателей, которые считают сие произведение покойного профессора в первую очередь эпосом. К жанру фэнтази он имеет отношение посредственное, к жанру фэнтази его можно отнести только из-за того, что само это произведение очень сильно повлияло на развитие жанра фэнтази. Толкиен был вдохновлён целым рядом уже известных эпосов — «Сага о Хервер», «Сага о Вёльсунгах», «Беовульф», «Артуровский» цикл, «Калевала», древнефранкский эпос о Роланде, «Старшая Эдда» и др. — и писал, конечно, новый эпос, свой эпос. Это была серьёзная работа, нелёгкая задача, с которой он, несомненно, справился на отлично. И посему читательский мир должен торжествовать и быть рад появлению этого прекрасного образца мировой литературы. Во многом текст данного произведения своей исключительностью и оригинальность обязан, как ни странно, толкиеновскому перфекционизму. Эта особенность авторского характера привнесла в сие творение особый дух, он чувствуется на протяжении всего чтения. Угадывается некая доля пассеизма, это тоже в определённой мере задаёт тон всему повествованию – чувство, что “времена легенд и очарования” уходят, уступая место чего-то новому, более близкого к “настоящему”. У Толкиена чётко, казалось бы, чётко проведены границы, читателю ясно даётся понять, что Свет – это Свет, а Тьма – это Тьма. Тем не менее, автор показывает, как многим его героям и персонажем не так лёгко даётся выбрать ту или иную сторону. Есть персонажи кристально чистые, устойчивые по своей сущности, они никогда не изменяются и не могут переметнуться. Но есть такие, которым свойственно сомневаться и искушаться, свойственно падение и переменчивость. Некоторые герои переживают особенные нравственные “мучения” – на примере, допустим, Горлума. Этот персонаж получился у Толкиена чуть ли не удачнее всех других, на мой взгляд. Яркий психологический образ, невыразимо мучительная нравственная борьба! Некоторые сюжетные ходы и повороты меня удивили и поразили. Например, я совсем не ожидал, что Гэндальф окажется жив, после своей схватки в пещерах Мории с Балрогом и последующим падением в бездну. Никак не мог представить, что после победы над Врагом Фродо и его друзьям придётся наводить порядок в Хоббитании и разбираться с Саруманом. А эпизод с уничтожением Кольца – вот это была новость всем новостям! То есть, я понимал, что Кольцо уничтожат, но вот таким образом, как то написано автором – даже помыслить не мог. В общем, говорит всё это о том, что данное произведение читать не скучно (как кажется многим), обладает непредсказуемостью и интригой, и, разумеется, заключает в себе большой смысл – без нравственной борьбы, без работы над самим собой, без духовой победы невозможна победа над Злом, в целом. Толкиен постарался исключить все ссылки на “религию”, но христианские взгляды автора угадываются без особых на то стараний. Произведение пронизано верой в торжество Добра и Светлых Сил, в неизбежность этой истины и правды.

“СИЛЬМАРИЛЛИОН” Дж. Р. Р. Толкиен Очень долгое время в детстве и ранней юности это была для меня книга-загадка. Заполучить её в свои руки было моей заветной мечтой. Я балдел только от одного её названия! Сильмариллион… Мне казалось, что лучше придумать невозможно. Мне это произведение представлялось некой волшебной книгой, книгой всех книг, каким-то книжным совершенством, невероятной текстовой конструкцией. А то как же?! Книга, которая содержит в самой себе то, что было до “Хоббита” и “Властелина Колец”, просто обязана быть совершенно необыкновенным и невиданным доселе опусом. Я так думал в детстве, и поэтому имел право на подобные фантазии. День, когда я купил сие сочинение покойного профессора – один из счастливых дней моих первых двадцати лет жизни. В тот день я сопровождал маму на рынок, мы проходили мимо книжного магазинчика (в моём родном городишке их было всего два), и на всякий случай я решил в него заглянуть. Мама очень боялась ходить со мной в книжные магазины, я почти всегда начинал требовать купить какую-нибудь книжку и устраивал безобразные сцены, если мне отказывали. Поэтому она предпочитала меня ждать снаружи. Так вышло и в тот день. Мама осталась стоять около витрины, а я вплыл-вошёл в привычное и столь близкое моему сердцу пространство. И увидел на прилавке новые завезённые книжки, к которым бросился я столь стремительно и поспешно, а потом с жадным любопытством начал их изучать. Сначала я глазам своим не поверил, я подумал, что вижу мираж. Но нет, одна из новых книг называлась “Сильмариллион”, она не исчезала, не таяла в руках, была реальной и осязаемой. Издательство какое-то азербайджанское, напечатана в Баку, но, конечно, на русском языке. Я глянул на последнюю страницу. Цена была нарисована карандашом, и эта цена была запредельная. И всего один экземпляр. Я понял, что не имею право упустить её. С дикой решительностью я выскочил на улицу и принялся уговаривать маму купить мне этот шедевр. Не знаю, в чём тут была причина, но мама почему-то быстро сдалась и согласилась. Но после похода на рынок, ибо на руках в данный момент у неё не было и половины той суммы, которая требовалась для покупки “Сильмариллиона”. Я забежал обратно в магазин и попросил продавщицу убрать с прилавка книгу моей мечты и спрятать, дав клятву, что я куплю её в течение полдня. Она пообещала мне. Мне этого было мало, я настоял, нет, я заставил продавщицу на моих глазах убрать книгу. Я боялся, что за эти полдня её кто-нибудь купит, и я останусь в пролёте. Но пойти с матерью на рынок я уже не мог, мысли мои метались, я не соображал, не понимал, что происходило вокруг меня. И меня мучила мысль, что полдня книга не простоит, каким-то образом её купят или она исчезнет. Я смог умолить маму разрешить мне взять из семейного денежного тайника необходимую сумму. Я побежал домой, денег на такси и маршрутку не было. Я никогда в жизни так не бегал, даже в школе на экзаменах по физкультуре. Наша квартира была на окраине города, а книжный магазин в центре. Это был самый настоящий марафонский пробег, я испортил обувь и заработал огромные мозоли на ногах, которые на следующий день полопались, после чего я несколько дней испытывал невыразимые страдания. Но я добился своего! Заветный шедевр попал в мои руки! Конечно, вредная продавщица обманула меня. Когда я ворвался в магазин, задыхаясь от бега, то обнаружил, что “Сильмариллион” лежит на прилавке на самом видном месте. Первым делом я мысленно обматерил продавщицу, а вторым – поблагодарил Провидение за то, что никто не купил книгу в течении этого получаса. Уф! Книга всех времён и народов (как на тот момент полагал я) была в моих трясущихся руках. Я стал читать её сразу же, прямо во время пути домой. Пару раз я чуть не угодил в открытые канализационные люки. Вот такой я был одержимый и сумасшедший мальчик. Разумеется, спустя несколько дней, очарования заметно поубавилось, “Сильмариллион” из суперкниги превратился просто в книгу, но хорошую. Я увидел, что ничего сверхъестественного в ней нет, чем-то она напоминала сборник легенд и мифов. Вроде древнегреческих. Каждая глава вполне тянула на целый роман. Множество событий на протяжении нескольких тысяч лет с огромным количеством героев и персонажей. Всё сжато, всё в виде пересказа. Это не совсем художественная литература. Мне стало понятно, почему издатели долгое время шарахались от неё, а напечатали, когда “Властелин Колец” сорвал первые восторженные отзывы. Читать и насладиться “Сильмариллионом” в состоянии только истинный поклонник творческого наследия покойного профессора. Это чтение не для всех, но для истинных ценителей данного жанра – фольклора, эпосов, преданий и т. д. Даже для персонажей-обывателей из “Властелина Колец” (например, для хоббитов, жителей Пригорья, людей из Гондора и Рохана) “Сильмариллион” покажется букетом легенд, сказок и мифов. Какие же разные произведения в одном цикле! Как же сильно они отличаются друг от друга – “Сильмариллион”, “Хоббит” и “Властелин Колец”. Какое литературное мастерство! Нет, уважаемый профессор Дж. Р. Р. Толкиен был, всё-таки, гением.

ЭПИЛОГ. У меня, на данный момент (к несчастью) уже взрослого человека, есть почему-то мечты. Я их называю детскими. Одна из них – заново пережить счастливые моменты знакомства с миром Средиземья, заново пережить те ощущения и вовлечённость в сюжетно-пространственную ткань толкиеновского повествования, опять переплыть море радости, восторга и интереса. Эта мечта никогда не сбудется. Но мне не грустно от этого. Ведь так устроена наш жизнь – ничего дважды не случается. Поэтому необходимо наслаждаться моментом на полную катушку.

|

| | |

| Статья написана 11 мая 2020 г. 20:19 |

В данной статье я горю желанием поделиться с читателями некоторыми своими небольшими обзорами на три киноповести Григория Горина и две пьесы Евгения Шварца, которые были экранизированы Марком Захаровым. Эти произведения и сами фильмы очень любимы мною, я нередко пересматриваю их, постоянно открывая для себя некоторые моменты, которые ранее как-то проскользнули мимо моего внимания. Бесценное драматургическое наследие нашло своё воплощение и место в истории киноискусства. Итак, начнём по порядку:

“ТОТ САМЫЙ МЮНГАУЗЕН” Григорий ГОРИН Это повествование о том, что такое на самом деле ложь и как люди выдают её за правду. К большому сожалению, нужно отметить, что для очень большого количества людей привычным делом является предательство, лукавство, измена, человекоугодничество, притворство, нажива, корысть, жадность и властолюбие. Очень много усилий затрачивается на то, чтобы эти вышеуказанные пороки рода человеческого были нормой нашей жизни, неким неизбежным порядком нашего существования, с которым необходимо мириться, дабы не выпасть из общего ритма жизни. Таким образом, появляется некая “правда”, которая всех устраивает, ибо ею можно оправдать множество мерзких и неблаговидных поступков, на которые горазды практически все представители рода человеческого. Такая “правда” очень удобна, она всегда найдёт компромисс с безнравственностью и аморальностью. Эта “правда” устроена таким образом, что нет необходимости даже врать и лгать. А вот барон Мюнхгаузен против такой “правды”, он старается жить вопреки этой “правде”. И вот ведь парадоксальная ирония жизни! Получается, что если кто-то своими словами и образом жизни показывает, что эта “правда” на самом деле не является правдой, как таковой, то он кто? При таком раскладе получается, что он – лжец, врун и враль. Невероятно, но… так выходит на самом деле, когда отрицательные явления жизни возводишь в ранг нормы. Барон Мюнхгаузен вызывает возмущение в кругу своих современников-обывателей своим образом жизни и фантазиями. Узость мышления окружающих его людей не даёт им рассмотреть в безобидных на первый взгляд чудачествах барона сатиру на обыденность и привычный уклад жизни, на наличие во всём этом конформизма и примирения с пороками, на закрытие глаз на вопиющую неправду, которая царит безраздельно повсюду и везде. Более того, на благородного и смелого человека развёрнута кампания, с целью обвинить его в сумасшествии, признать его недееспособным, а затем взять над ним опеку, что означает – контролирования его имущества и состояния. Вскоре общественное мнение присоединяется к этой травле. Барон загнан в угол, он уступает давлению со стороны обывателей, он готов признать неправду правдою, он отказывается от самого себя ради любимой женщины. Он теперь должен жить, как все. Но это не приносит ему счастья. Любимая женщина не в силах видеть его в роли обывателя и уходит от него. Во второй части этого блистательного произведения показано то, что очень часто случается в истории рода человеческого – создание посмертного ореола личности, которая при жизни доставляла обществу некоторые неудобство. Причём, активно участвуют в этой культивации враги и недоброжелатели барона Мюнхгаузена. Разумеется, чтобы на её фоне извлечь материальную выгоду. Вспомним же, люди, что в реальности это не раз проделывалось в нашем дивном-дивном мире! Пётр Великий признан великим государственным деятелем и реформатором после смерти, при жизни его методы правления доставляли массу неудобств современникам, а с церковных амвонов о нём неграмотному православному народу возглашали, как о Антихристе. Пушкин и Лермонтов получили признание и благодарность от общественности после смерти, при жизни их травили, запрещали и ссылали. Да можно вспоминать сколько угодно! В этом с особым цинизмом сознаются даже сами делатели лживой “правды” баронесса Якобина фон Мюнхгаузен: “Такова судьба всех великих людей: современники их не понимают!” и её любовник Рамкопф: “Мы были искренни в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза! ” Мне очень нравится, как заканчивается это произведение. Когда судебное разбирательство по делу “о воскресшем бароне Мюнхгаузене” и последующей судебной экспертизе обернулось фарсом, нашего благородного и смелого героя попытались в него втянуть, в очередной раз доказывая как в правду можно облечь настоящую ложь. Но герой отказался играть по таким правилам жизни. Он заявляет сборищу посредственных обывателей и потребителей, как они ему все надоели. И начал подниматься по верёвочной лестнице вверх. Любой мыслящий человек просто обязан подниматься. Над самим собой и над серостью.

“ФОРМУЛА ЛЮБВИ” Григорий ГОРИН Удивляешь порой иногда людям! Порой они думают, что всё подвластно им, что всё можно измерить, взвесить, просчитать и употребить на свои нужды столько, сколько надобно, и тогда, когда захочешь. Человек ослеплён самим собой, своим жалким величием и своими жалкими способностями, очень редко до него доходит, что на самом деле он о себе ничего ещё толком не знает и мир вокруг него всё так же загадочен и мало изучен. Эти минуты прозрения бесценны, но и они нисколько не добавляют человеку могущества, а лишь осознание своей беспомощности. Великий авантюрист, убеждённый в своей исключительности, прагматик с чёрствым сердцем, всю жизнь облапошивающий доверчивых современников-простаков, бьётся над неразрешимой задачей, которая заключается в составлении формулы любви. Он убеждён, что ко всем тайнам мироздания можно подобрать свой ключ. Он понимает, на какую вершину всемогущества взнесёт его это знание. Всё человечество будет в его руках, он станет управлять его страстями и чувствами, всё покорится его воле. Но – увы… “Маг” Калиостро бессилен перед этой задачей, он терпит крах. Нет, любовь действительно подчиняется неким законам, но это не законы физической материи, формула любви очень проста и всегда разная, для каждого влюблённого она одна в своём роде. В целом, мне понравилась эта киноповесть Горина, но, как мне кажется, ей немного недостаёт подробного раскрытия заданной темы. Ведь тема-то очень интересная!

“ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ” Григорий ГОРИН Разумеется, эта киноповесть — не есть биографический очерк о последних днях великого сатирика и общественного деятеля Джонатана Свифта. И сам Свифт в этом произведении не совсем тот Свифт, который существовал в действительности. Впрочем, вдумчивый читатель поймёт, что его задача – вовсе не в том, чтобы подмечать исторические неточности и заниматься сравнениями. Его задача – совершить путешествие наподобие того, которое совершил его главный литературный герой — Гулливер. Хотя, путешествия Гулливера только с виду казались необычными – путешествия в неведомые края, населёнными фантастическими существами. На самом деле это экскурс по нашему обычному человеческому миру, в котором люди были представлены в виде лилипутов и великанов, йеху и гуигнгнмов, и прочих причудливых персонажей – в зависимости, кто как жил и к чему стремится. Мне очень нравится образ Свифта в данном опусе. Как выражен этот образ? 1) Он молчит, ибо устал от человеческой речи, которая очень часто служит не для передачи информации, а для её искажения. Свифт устал слышать лживые голоса и отвечать на эти голоса. Он предпочитает довольствоваться мыслями собеседников и хочет, чтобы собеседники слышали его мысли – ведь мысли очень трудно заставить врать. 2) Он носит повязку на глазах. Но не потому, что слеп. В данном случае – слепы люди вокруг него, слепо общество, аудитория, к которой пытается обратиться Свифт. Но аудитории Свифт неудобен, он критикует и язвит, он действует, на больное пороками современное ему общество, как горькая пилюля. Больное общество пытается подсластить горькую пилюлю или же выплюнуть её. 3) Он способен на чудачества, он говорит с обществом на языке шутов и юродивых. Чего стоит его “смерть”, которую он разыгрывает на публике, как спектакль? Что пытается сказать Свифт? То, что будучи ещё живым человеком, духом он умер, живя в таком человеческом обществе. 4) Свифт под присмотром Опекунского совета. Это тоже спектакль, только его разыгрывает не только Свифт, но и общество тоже. Всем выгодно рассматривать Свифта роли душевнобольного, близкого к безумию. А раз так, то пусть пишет то, что писать запрещено. Безумцу это простительно, а для вменяемого человека – опасно. Мотивы личного характера в сменяющихся образах двух женщин, с которым был связан Свифт практически на протяжении всей своей жизни – Стеллы и Ванессы – привносят в это произведение особый трагический оттенок. Это было испытание для него, и очень непростое. В общем… оценка тут может быть только одна. Круглая десяточка!

“ДРАКОН” Евгений Шварц С этим сюжетом моё первое знакомство состоялось, конечно, в его киновоплощении (я имею ввиду, фильм Марка Захарова “Убить дракона”). Поэтому меня так и подмывает написать не рецензию, а сравнительный анализ пьесы Шварца и фильма Захарова. Но так поступать неверно, ведь это должен быть отзыв на пьесу. Однако, пару слов, всё-таки, скажу. Фильм мне понравился больше, чем пьеса, во много раз больше. Но в пьесе Ланцелот больше похож на героя и рыцаря, чем в фильме. И Дракон из пьесы намного, разумеется, уступает Дракону из фильма. Текст пьесы и сама её постановка (будь то на театральных подмостках или на съёмочной площадке) – на мой взгляд, это две разные вещи. Постановка может очень сильно понравиться, благодаря работе режиссёра и игре актёров, а вот текст отдельно – в бумажном варианте, например – может оставить читателя равнодушным. Тексты пьес Евгения Шварца, несомненно, обладают литературными достоинствами, но не настолько, насколько хотелось бы. Но это моё личное мнение, не надо это расценивать как охаивание творчества признанного советского драматурга (если честно, я не специалист в области драматургии, я знаю только одну пьесу, которую можно назвать литературным шедевром – “Жиды города Питера” братьев Стругацких). Тема очень серьёзная. Герою приходится спасать обывателей. А вы думаете, кто составляет большую часть человеческого общества? Это большинство привыкло думать, что жизнь под власть дракона вполне терпима, и особо беспокоиться не о чем: везде несправедливость, от жестокости и притеснений никуда не денешься, так устроена жизнь, лишь бы не стало хуже. Поэтому вызов Ланцелота дракону не вызывает восторга и воодушевления среди таких обывателей. Им трудно поверить, что дракона можно убить, но разозлить – запросто. А разозлённый дракон хуже дракона, который видит, что внушает всем страх, а этот страх вызывает покорность со стороны обывателей. Вследствие чего, обыватели и не горят желанием, чтобы герой их спас, они не знают, что такое свобода, как жить без дракона. Более того, обыватели привыкли думать о том, что свободы, как таковой, не бывает: рабство существует в любой форме, поэтому хозяина и господина лучше не злить. С кем имеет дело Ланцелот, кого он спасает? Он спасает людей, которые, лишившись одного тирана, без особого принуждения подпадают под власть другого деспота. Итак, резюме: вызволять рабов из рабства – это не только разрубать их оковы. Внутри себя рабы должны быть перестать рабами. Ведь самое рабское рабство протекает на другом уровне – на нравственном и моральном. Освободить людей от “настоящих тиранов и господ” – пороков и грехов – Ланцелоту такая задача не по плечу.

“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” Евгений Шварц На это произведение мне очень трудно писать отзыв. Перед глазами замечательный одноименный фильм Марка Захарова, а отзыв должен быть на рецензию. Однако, попробуем. Ах, сколько было (и будет ещё) написано о любви! Эта тема самая плодотворная на свете. Кто только не подвизался на ней! Кто и как только не истолковывал её и не выражал своего восхищения перед ней! О какой любви говорится в пьесе Шварца? О светлом и сильном чувстве. И автор отнёсся серьёзно к тому, чтобы описать это чувство. Он показал поэтапно некую эволюцию этого чувства. Эта любовь возникла, как мгновенная обоюдная симпатия, чистая и незамутнённая, и очень искренняя. Но Принцесса и Медведь – люди очень молодые и очень неопытные. Столкнулись они с этим великим чувством в первый раз. И первое же испытание на некоторое время разделило влюблённых. Волшебник укорял Медведя и назвал его трусом. За что? Разве за то, что он не хотел на глазах любимой девушки превратиться обратно в дикого зверя? Нет. Трусом Волшебник назвал Медведя за его недостаточную веру в великую силу любви. Тот же самый недостаток веры помешал апостолу Петру пройтись пешком по водной глади Геннисаретского озера, а потом позднее заставил его трижды отречься от Христа. Если рассуждать ещё глобальней, этот же недостаток – корень всех зол, всех мировых проблем. Пусть это возможно вызовет ироничную улыбку у читателей моего отзыва, но я не откажусь от моих слов. Сказка закончилась хорошо, сказался авторский оптимизм. Медведь настолько укрепился в силе своей любви, что смог-таки прорваться к Принцессе, несмотря на все чинимые Волшебником ему препятствия. А Принцесса дождалась-таки его, не умерла (не вышла замуж за другого, как часто происходит то в реальной жизни). Ведь на самом деле в действительности не всегда такие истории заканчиваются хорошо, а если и заканчиваются иногда вот так, то, как правило, различные последствия не заставят себя ждать. Поэтому… “Любите, любите друг друга… не остывайте, не отступайте – и вы будете так счастливы, что это просто чудо!” – таково завещание великого Шварца. И я к нему присоединяюсь.

|

| | |

| Статья написана 4 мая 2020 г. 19:54 |

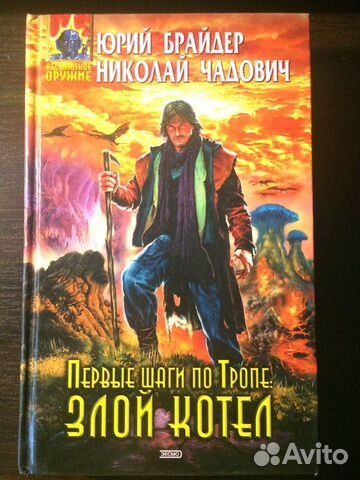

Вот, был в Доме Книги на Невском, глядел на книжные полки в отделе научной фантастики и фэнтази, заполненные по большому счёту отборной и примитивной макулатурой. Жанр «фэнтази»… как же тебя легко низвести до низкосортного чтива и преподнести читателю в остывшем, постном и невкусном виде. Особенно это так удаётся нашим русскоязычным авторам. И серьёзный вклад в это низведение вносят такие «фэнтезические патриархи», как, например, Ник Перумов. Из всего отечественного фэнтази на меня настоящее читательское впечатление произвела тетралогия «Тропа» Юрия Брайдера и Николая Чадовича. Есть, правда, ещё две книжки («Дорогой товарищ король» и «Там, где нас нет» Михаила Успенского), но они не на одном стилистическом уровне с «Тропой». В «Тропе» сразу бросается в глаза то, что первая часть «Евангелие от Тимофея» сильно отличается от трёх последующих: «Клинки Максаров», «Бастионы Дита» и «Губитель Максаров». Первая часть совсем другая, в ней поставлены иные тематические задачи, она стоит обособленно от остальных трёх, это совершенно самостоятельное и отдельное произведение и её связывают с последующими тремя частями лишь несколько последних страниц. Мне кажется, авторы сначала и не думали ни о каких-либо продолжениях, они писали «Евангелие от Тимофея» как законченную повесть с твёрдой точкой в конце. Скорее всего, это потом они дополнили эту повесть теми несколькими страницами, чтобы главного героя повести «плавно» переместить во вторую часть — «Клинки Максаров». И, по-моему, зря. «Евангелие от Тимофея» прекрасно выглядело бы как отдельное самостоятельное произведение, а тетралогия ничуть не пострадала бы, превратившись в трилогию. Но… авторы посчитали иначе. Разумеется, им, наверное, тогда было виднее. «Тропа» — один из лучших образцов русскоязычного фэнтази, достойна особого внимания и многократного прочтения. И весьма прискорбен тот факт, что последующая за «Тропой» трилогия о ватажниках из Талашевска, а потом две повести «Злой котёл» и «Хозяева Острога» никак невозможно поставить в один ряд с «Тропой», ибо единственное, что им светит – те самые книжные полки, заполненные отборной и примитивной макулатурой. Увы! – талант имеет свои границы, а вдохновение способно покинуть автора. А, может, дело не в таланте и вовсе не во вдохновении, а в обязательствах, указанных в контракте с издательством. Это тоже может послужить весомым объяснением низкого качества последующих за «Тропой» произведений. Но позвольте мне предоставить вам свой читательский разбор каждой книги этого цикла:

“ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ТИМОФЕЯ” Юрий Брайдер и Николай Чадович Я очень хорошо помню этот томик. На обложке – обезьяноподобное существо на выступе под сенью ветвяка занебника, а в просторах бескрайней Прорвы парит косокрыл. И название — “КЛИНКИ МАКСАРОВ”. Мне тогда было пятнадцать лет, я жил в ту пору на окраине Вселенной, на помойке цивилизованного мира, а до этих краёв книжные новинки доходили крайне редко. Разумеется, я в эту книжку втюрился. Я задался целью купить её. Цена была непомерной, мать отказалась выкладывать за неё такую сумму. Я где-то подзаработал немного и добился своего – не сразу, но книга стала моей. Конечно, я испытал разочарование, я ждал от неё большего, немного другого. Я тогда был одержим знаменитым янтарным сериалом Желязны, в любом произведении в жанре фэнтази я искал что-то эмберское. В этом томике были два романа из цикла “ТРОПА” – “Евангелие от Тимофея” и “Клинки максаров”. Я добросовестно начал читать первый роман. Он мне сразу не пришёлся по душе, в нём я не увидел ничего фэнтазического. Я тогда прочитал начало, потом полистал середину и стал читать конец. Именно две последние страницы мне и нравились в этом романе – когда болотник Шатун, ставший Всевидящим Отче, напутствует главного героя, которого высшие неведомые силы – Незримые и Фениксы – отправляют на Тропу – загадочный мир, вбирающий в себя частички всех существующих миров. Когда мне стукнуло семнадцать лет и я начал увлекаться рок-музыкой, я стал “врубаться” в произведения братьев Стругацких и Рэя Брэдбери. “Евангелие…” неожиданно подняло свой престиж в моих глазах, я понял, что это – выдающееся произведения постсоветского периода. Я начал его перечитывать и зачитывать до дыр, восхищаясь, как авторы мастерски вписали в параллельный фантастический мир реалии человеческой жизни — то, что окружает вокруг и присутствует одновременно внутри нас, но по своему нравственному несовершенству и глубокому невежеству мы этого не хотим замечать. Нельзя отрицать того, что в данном романе можно усмотреть критику против идеологии и быта советского времени. Ведь Брайдер и Чадович родились и выросли в эпоху СССР, другого мира они не знали, и описывали недостатки человеческого общества сквозь призму недостатков советского общества. Это было характерной особенностью почти всех советских писателей, которые в своих фантастических произведениях пытались донести до читателей слова о настоящих и главных истинах нашей жизни. Я с трудом могу отнести “Евангелие…” к жанру фэнтази. Современное название для данного направления – “попаданцы”. Но к огромному обилию всевозможных опусов, которые в издательской среде и на разговорном писательском жаргоне все, кому не лень, относят к этому направлению, этот роман не имеет никакого отношения. Его ценность и несомненные достоинства превосходят само это направление. С жанром фэнтази “Евангелие от Тимофея” роднит наличие в нём как раз-таки тех двух последних страниц, которые мне так нравились в юности. Мне кажется, изначально этих двух страниц не было, их авторы приписали позже. Мне кажется, что “Евангелие от Тимофея” писался, как роман без всякого продолжения – видно по тематике и сюжету. Это уже потом авторы связали его с идейным замыслом Тропы, и, естественно, вставили эти две страницы, дабы сюжетно связать с остальными романами всего цикла. Это моё предположение. “Евангелие от Тимофея” очень не похож на своих “потомков” – на романы “Клинки максаров”, “Бастионы Дита” и “Губитель максаров”. И уж тем более не похож на “Злой котёл” и “Хозяева Острога”. И совсем никак не может быть связан с трилогией о ватажниках из Талашевска. “Евангелие от Тимофея” у меня на отдельном месте, я его рассматриваю как один роман без продолжения. Если бы была моя воля, я выставил бы этому шедевру десять “десяток”!

“КЛИНКИ МАКСАРОВ” Юрий Брайдер и Николай Чадович В ходе чтения у меня сложилось впечатление, что именно с этого романа начинается цикл “Тропа” – путешествие человека по удивительному и многообразному миру, вбирающего в себя частицы всех существующих миров, в поисках Изначального мира – этакого эквивалента земного эдемского сада. Первый роман этого цикла – “Евангелие от Тимофея” – произведение само по себе самостоятельное, со своей идейной основой, очень сильно, на мой взгляд, отличающейся от сюжетной фабулы всего цикла. “Евангелие от Тимофея” – это, скорее всего “мягкая” фантастика социального характера, фэнтази в этом блистательном опусе почти нет. Если оставить “Евангелие от Тимофея” в стороне от всех остальных романов “Тропы”, то “Клинки максаров” мне кажется самым удачным и получившимся произведением данного цикла. Невозможно придраться к чему-либо, авторы постарались на славу, из под их пера вышло одно из лучших произведений отечественного фэнтази. Оно заметно выделяется из общего хлама фэнтезической беллетристики, в нём есть содержательность. Я на дух не переношу книг, где только одно действие, которые напичканы героями разных мастей, без устали калечащих и убивающих друг-друга – холодным, горячим, жидким или ещё каким-либо видом оружия (в том числе, и всякими магическими способами). Помимо действий (приключений, схваток и постельных сцен) должны быть РАЗМЫШЛЕНИЯ. У персонажей должны быть мозги (а не просто одна верёвочка внутри черепной коробки от одного уха к другому), должно быть мировоззрение, персонажи должны быть личностями, которые переживают и любят, страдают и ненавидят. Помимо действий в книге должно быть столкновение идей, хотя бы подобие этого. Вот в романе “Клинки максаров” это в полной мере выражено: с одной стороны – человеческое мировоззрение главного героя, гуманистическое, с набором понятий о добре и зле, справедливости и высшей цели — а с другой стороны – мировоззрение максаров, зиждущееся на жестокости, изуверстве, вседозволенности, извращениях… В этом отношении очень показателен диалог Артёма и старого максара Адракса во второй части романа. Он раскрывает во всей красе тот мир, в который занесло главного героя и в котором он теперь должен выжить. В общем – шедевр! На все сто!

“БАСТИОНЫ ДИТА” Юрий Брайдер и Николай Чадович Этот роман я прочитал спустя лет восемь после первого знакомства с двумя первыми – “Евангелие от Тимофея” и “Клинки максаров”. Первые два были в одной книжке, купленной мной в ранней юности, а вот “Бастионы Дита” и остальные последующие опусы цикла мне пришлось читать уже в электронном виде, когда у меня появился компьютер. Ибо в моём упадочном городишке, расположенном на обочине человеческой цивилизации, к тому времени закрыли два единственных книжных магазина (да и толку от них никакого не было – там продавалась затхлая литература, изданная в советское время, и канцелярские товары). За эти восемь лет я не раз мысленно представлял, как бы продолжался цикл “Тропа” дальше. Нафантазировал изрядно, но реальность, как всегда, распорядилась по-своему. Чего-чего, но я никак не ожидал того, что третий роман окажется чем-то вроде “Бастионы Дита”. И это было, конечно, замечательно! Ведь скучновато читать книжку, когда заранее знаешь, о чём она собирается тебе поведать. Так вот, сюжетная композиция “Бастионов…” оказалась для меня совсем неожиданной, я не сразу “въехал” в неё, я ведь долгое время полагал, что события будут развиваться в совершенно ином ключе. Конечно, загадка относительно Фениксов и Незримых должна, в конце-концов, получить хоть какое-то подобие отгадки. Подтвердились так же отчасти пророческие слова болотника Шатуна, ставшего Всевидящем Отче, касательно того, что главный герой на Тропе может встретить самого себя, а Незримый видел его могилу (см. концовка романа “Евангелие от Тимофея”). Отличный роман! Мне он понравился.

“ГУБИТЕЛЬ МАКСАРОВ” Юрий Брайдер и Николай Чадович Этот роман самый большой и самый мрачный в “Тропе”. Он вписывается в идейную канву цикла, даже невзирая на то обстоятельство, что главный герой – человек Артёма, по воле Фениксов и Незримых занесённый в этот мир из осколков всех существующих миров – появляется только в конце. Это повествование о его сыне – получеловеке-полумаксаре, о котором ещё до его рождения говорили, что он покончит с владычеством максаров. Артём уже стал существом со сверхъестественными способностями, в сознании которого пребывает Кеша – разум высокого уровня. Видимо, авторы не представляли себе, как можно вести рассказ о таком персонаже. Ведь он играючи избежит любых опасностей, предугадает их, справится с какими угодно врагами и недоброжелателями, его не поставишь перед лицом загадок и тайн, которые надо распутать и решить. Поэтому, скорее всего, авторам понадобилось “спуститься” на несколько уровней ниже. Для этой цели был и выбран Окш – ещё не максар, и поэтому уязвимый и беззащитный, ещё не набравший силу и не подвергшийся изменению, дабы приблизиться к максарскому естеству насколько это возможно – так сказать, все предпосылки для развития сюжета. Стал ли хуже цикл (или лучше), когда Артёма авторы заменили Окшом? Не думаю. Они даже во многом похожи. Но видно, что по мере продвижения рассказа к финальному концу Окш постепенно начинает утрачивать в себе человеческие черты, превращаясь чуть ли не в настоящего максара. Например, он уничтожает Страну максаров вместе с её обитателями и не хочет слышать о том, что этот его метод ликвидации весьма губителен и может обернуться глобальной катастрофой – настолько он обуян ненавистью к своим врагам и жажда месте затмила в нём крохи разума. Это очень показательный пример для нас, людей. Во всемирной истории было большое количество моментов того, когда представители рода человеческого теряли человеческий облик и становились хуже диких зверей. Романом “Губитель максаров” можно было закончить повествование о Тропе. Но если продолжать его, то отнюдь не такими опусами, кои последовали спустя некоторое время: “Злой котёл” и “Хозяева Острога”. К сожалению, авторы сделали именно так, а не как иначе. Но это, конечно, их авторское решение и они имели на это право.

“ЗЛОЙ КОТЁЛ” Юрий Брайдер и Николай Чадович Эту опус я удостоился честью прочитать его одиннадцать лет назад. До этого он уже полгода как попал в поле моего внимания и пребывал в электронном виде на флешке. Я в ту пору в первый раз приехал в Петербург и жил на птичьих правах у знакомого. К своему компу он меня не подпускал, и поэтому ознакомиться с этим романом у меня не было возможности. Через месяц я жил уже в другом месте и тоже на птичьих правах, без всяких перспектив получить доступ к необходимым электронным устройствам. Прошло какое-то время (как раз-таки те полгода, упомянутые мной выше) прежде, чем я смог приобрести КПК (карманный компьютер). Начало в “Злом Котле” было очень многообещающим, я и купился на него, как маленький. Меня словно конфеткой подманили. Но прочитав четверть книжки, я понял, что это совсем другой формат. Да, повествовательная манера изложения нисколько не изменилась. Но вот содержание… Наверное, бывает так, что авторы периодически устают от растянувшегося на годы сериала и это сказывается на качестве. А каким образом? А таким, что читательский взор обозревает только приключения, динамику, действия, а вот подтекста какого-нибудь (смыслового, жизненного и т. д.) совсем не наблюдается. По сюжетному хронологическому порядку “Злой Котёл” занимает место между “Евангелием от Тимофея” и “Клинками максаров”. Поэтому образу главного героя можно дать скидку (он не обязан обладать арсеналом тех качеств и достоинств, коими обладал Артём в конце “Бастионов Дита”), но не настолько, чтобы позволять ему пускаться в беспорядочные приключения и поддаваться плотским позывам.

“ХОЗЯЕВА ОСТРОГА” Юрий Брайдер и Николай Чадович Ничего сказать и написать положительного в адрес данного произведения не могу. И это меня удручает в высшей степени, ибо я считаю “Тропу” самым лучшим образцом отечественного фэнтази. И даже испытываю некоторое переживание по поводу всего вышеупомянутого цикла. На фоне “Хозяев Острога” можно составить весьма превратное и негативное мнение о “Тропе”, если начать знакомство с циклом с “первыми шагами по Тропе” – с романами “Злой Котёл” и “Хозяева Острога”. Например, я бы так и поступил. Я бы сразу поставил крест на всём цикле и к остальным романам даже и не притронулся бы. Почему же авторам не удалось дотянуть данный опус до уровня “Клинков максаров” и “Бастионов Дита”? Отвечать вместо самих авторов – для читателя не полезно. Откуда можно знать наверняка? Может, сами авторы считали его достойным своих предшественников? А, может, и нет. Нельзя требовать от автора, чтобы он всегда выдавал шедевры. Иногда автор устаёт, иногда у него появляется своё мнение вразрез читательскому мнению. И вообще – есть такие вершины, которые можно покорить только раз в жизни. В любом случае – я очень благодарен этому замечательному авторскому тандему – Юрию Брайдеру и Николаю Чадовичу – за то, что они внесли свой литературный вклад, радовали читателей, любили писательское ремесло и фантастику.

|

| | |

| Статья написана 2 мая 2020 г. 19:16 |

“ВРЕМЯ УЧЕНИКОВ — 1” У меня очень трепетное отношение к такому автору, как братья Стругацкие. Они изменили мой взгляд на сам жанр, благодаря им я понял, что есть такие фантастические произведения, которые показывают картину нашего мира с разных ракурсов и открывают правду о нём. Несомненно и бесспорно, что братья Стругацкие – это номер один в истории отечественной фантастики (дореволюционной, советской и российской), это вершина, которую ещё никто не покорил. Честно говоря, я очень настороженно отношусь ко всяким экспериментам с текстами каких-либо уважаемых и прославленных авторов – Стругацкие, Булычев, Лем, Уэллс, Желязны, Брэдбери, Толкиен и т. д. Особенно, если с ними экспериментируют авторы, большую часть которых я не знаю и никогда не читал ранее их творения. Когда я в первый раз увидел первые два томика проекта “Время учеников”, то преисполнился восторгом и желанием ознакомиться с ними. Мне тогда было семнадцать лет, я был наивен и глуп, и в силу этих качеств (или недостатков?) полагал, что все произведения этих сборников написаны на уровне братьев Стругацких. Однако, знакомство с ними не оправдало моих ожиданий. Только один опус я принял благосклонно и дал ему высокую оценку – повесть Вячеслава Рыбакова «Трудно стать Богом». Рыбаков сам по себе автор сильный и достойный, у него много хорошей фантастики вышло из под пера. Очень убедителен в его повести образ Малянова и его семьи на фоне оголтелых 90-х годов прошлого столетия. Прочитал сие произведение с большим удовольствием. Так же хочу отметить повесть Николая Романецкого «Отягощенные счастьем». Качеством пониже, чем у Рыбакова, но в целом сойдёт. Мартышка играет с Зоной в точности, как любой ребёнок режется в компьютерную игру (мне это близко, я сам люблю нет-нет поиграть в “Цивилизацию” Сида Мейера). Нравится, как скроен этот опус. Технический приём, при котором всё повествование от лица самих чередующихся персонажей, мне очень импонирует. Понравилась вступительная статья Бориса Стругацкого и немножко не понравилась финальная статья Андрея Черткова. “Временная суета” Лукьяненко не тянет на продолжение “Понедельника начинается в субботу”. В лучшем случае – это попытка продолжить, но не более. Очень слабо. Ант Скаландис «Вторая попытка» — вообще провал. Виктор Банев в образе растлителя несовершеннолетней девушки выглядит очень отталкивающим. Леонид Кудрявцев «И охотник…» — ничего во мне не вызвал. Трудно воспринимать его на уровне рассказа. Это скорее похоже на фрагмент повести. Андрей Лазарчук «Все хорошо» — что-то такое есть, похожее на то, что можно почитать. Но мало. К сожалению. Михаил Успенский «Змеиное молоко» — неубедительно, совсем неубедительно. Никак не могу серьёзно воспринимать опус, в котором представители отсталой во всех отношениях планеты, мягко говоря, “надирают задницу”землянам. Это просто какая-та авантюра. Вадим Казаков «Полет над гнездом лягушки» — лучше промолчу. Во время чтения сего сборника неоднократно возникала крамольная мысль о том, что “ученики” просто-напросто изгалялись над текстами своих “учителей”. Но я, конечно, старался гнать эту мысль. Участники-авторы первого сборника – все до одного состоявшиеся писатели, не мальчики, до такого безобразия не опустятся. Просто у них своё видение и своё отношение. Каждый выложился, как мог и как захотел. И эта мысль меня успокаивает и примиряет с действительностью. Этот сборник получился лучше и качественнее остальных последующих за ним.

“ВРЕМЯ УЧЕНИКОВ — 2” Ознакомившись с первым сборником, я понял, что есть доля правда в известном высказывании Джона Леннона относительно жизни и планов. Поэтому чего-то большого, шедевров и всякого такого гениального я от второго сборника не ждал. Он меня не разочаровал. И только по одной причине – я не возлагал на него больших надежд. Опять же, я не ругаю эту замечательную антологию и не хаю произведения и самих авторов, принявших участие в проекте Черткова. Просто всё получилось так, как того следовало ожидать – никто из авторов перещеголять Стругацких не собирался, каждый писал, как хотел и как смог. Андрей Чертков «Проверка на разумность» — в чём-то согласен с этой статьёй, а в чём-то не согласен. Как обычно. Чертков тут не виноват. Дело во мне, конечно. Василий Щепетнев «Позолоченная рыбка» — когда читал, то первое время думал, что это оригинально. Однако, образ развенчанных любимых героев не пришёлся по сердцу. Сергей Лукьяненко «Ласковые сны полуночи» — ни о чём. Вообще нет ничего, чтобы потянуло к рассказу. Николай Ютанов «Орден Святого Понедельника» — сей автор старался писать в духе Стругацких, копировал каждую букву, каждый письменный знак. Мне понравилось. Не сильно понравилось, но читать можно. Эпизод, когда научные сотрудники НИИЧАВО представляются в будущем, заставляет задуматься. Даниэль Клугер «Новые времена» — шедевр, наверное. Читал и перечитывал несколько раз. И сильно смеялся. Очень понравилось. Напрашиваются ассоциации с исторической действительность, связанной с распадом СССР на самостоятельные и независимые государства. Образ обывателя автором соткан так убедительно и правдоподобно, что просто хочется воздать за сей творческий труд овации. Владимир Васильев «Богу — Богово…» — трудно принять её, как альтернативу позиции Малянова из “Трудно быть богом” Рыбакова из первого сборника. Но в принципе, читаемо. Павел Амнуэль «Лишь разумные свободны» — большая вещь, серьёзная, но мне показалась абсолютно неинтересной. Скучное повествование, неживое. Александр Етоев «Изгнание из рая» — отстранённая фантазия. Не привлекла. Оставила меня равнодушным. Леонид Филиппов «День ангела» — интересно, автор попытался связать воедино многое и дать ответы. Смелая попытка. Но по плечу ли она автору? Связать воедино многое как раз-таки и невозможно. Да и нельзя. Вся интрига пропадает, просто псу под хвост. Андрей Измайлов «Слегач» — в такой манере пишутся боевики, а боевики никакого отношения к миру Стругацких не должны иметь. Эдуард Геворкян «Вежливый отказ» — мешанина. Может, кому-то она будет интересна. Но тут хоть автор был честен. Рассказал правдиво (или постарался правдиво рассказать), что не потянет. Вот такой вот сборник… Третий томик я не стал читать. Не потому, что я заранее поставил на нём крест. Нет, не поэтому. Просто в какой-то момент наступает предел, подходишь к черте, так сказать. Идейность плавно перетекает в коммерцию. Мне кажется, что проект Черткова с третьего тома просто начинает терять свои первоначальные цели и поставленные задачи. Спасибо всем автором, которые приняли участие в этом проекте!

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов