(ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 75 ЛЕТ – продолжение)

Люди и боги

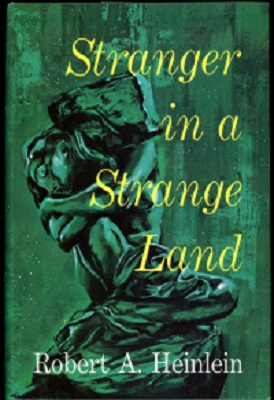

Характерной чертой творчества писателей этого круга является отсутствия мистики или sacrum-а. Религии в мирах будущего либо нет, либо она трактуется как нечто враждебное, некое препятствие на пути развития (например, в романе “Чужак в чужой стране” Роберта Хайнлайна).

Если примем, что человек благодаря своему разуму может стать вровень с Богом, свободно творить новые миры или создавать новых разумных существ, то в лучшем случае Бог для него «излишняя гипотеза», а в наихудшем – конкурент.

Чтобы посмеяться над таким подходом, вовсе не нужно быть верующим человеком – с нынешней точки зрения разведение и выращивание «сверхчеловеков» среди стен из голого бетона и в окружении пластмассовой мебелью кажется нам не раем, но смесью худших преисподней ХХ века.

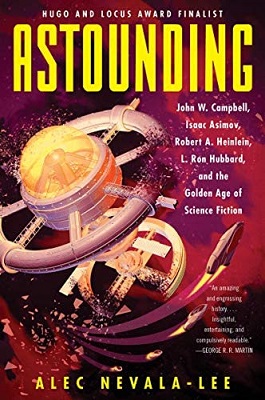

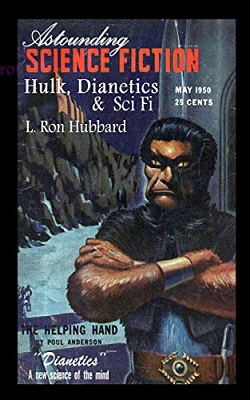

Мы также знаем сегодня, что фантасты круга Кемпбелла, отрекшись от Бога, попали в странное сектантство – из этого круга происходил изобретатель сайентологии Рон Хаббард, чьи первые публицистические тексты печатались именно на страницах журнала “Astounding”.

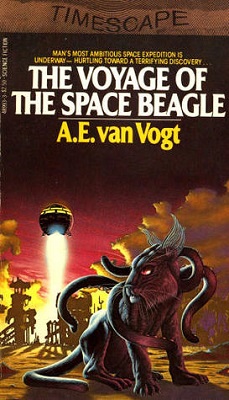

Близкие идеям сайентологии обещания «конечной науки», высвобождающей в человеке божественный потенциал, находятся также в прозе Ван Вогта

или Хайнлайна.

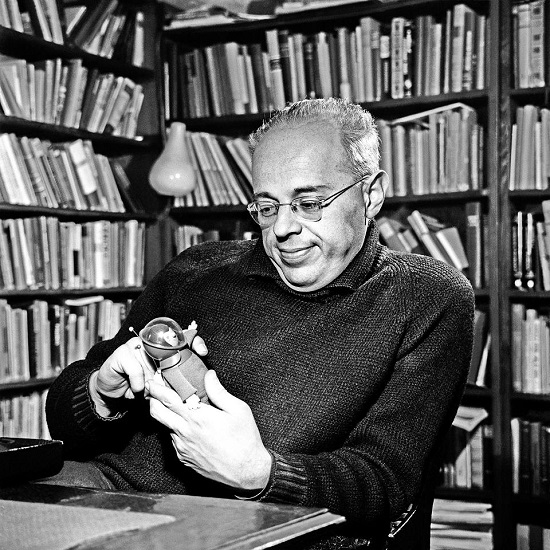

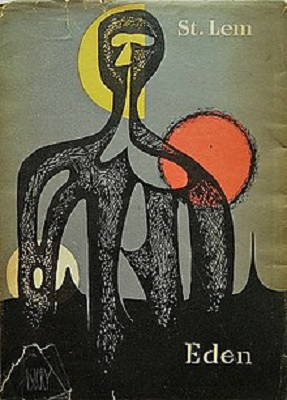

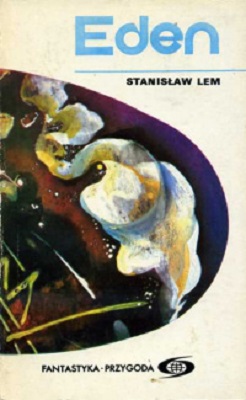

Программный атеизм НФ способствовал более охотному приему этого элемента западной популярной культуры коммунистическим лагерем. Начиная с «Эдема» Станислава Лема 1958 года, мотив «царства разума» использовали, однако, извращенным образом, показывая «рационально» устроенные миры неудачных общественно-социальных экспериментов.

Так возник локальный вариант НФ, называвшийся временами «социологической фантастикой» — с успехом развивавшийся в Польше, например Янушем Зайделем.

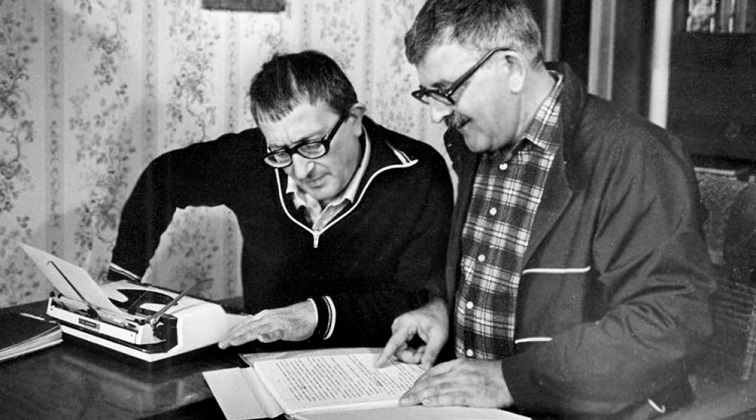

В СССР этим жанром мастерски владели братья Стругацкие, и их традиция жива там до сих пор.

Однако в 1940-50-х годах среди американских писателей НФ были авторы, выламывавшиеся из схемы, лелеемой “Astounding”-ом – здесь стоит назвать хотя бы великих пессимистов американской фантастики: Сирила Корнблата

и Рэя Бредбери

– по правде говоря, их грехи искупил только Филип Дик, великий пророк-мученик НФ.

В своем лучшем «реалистическом» романе “Confessions of a Crap Artist” 1959 года Дик нарисовал портрет страстного читателя научно-фантастических, научно-популярных и псевдонаучных журналов, верующего во все описывавшиеся в них безумные теории пустотелой Земли или прилета зеленых человечков.

В какой-то степени это был иронический автопортрет. Дик действительно воспитывался на таких журналах, и его знания о науке были весьма поверхностными (что видно, например, в «Солнечной лотерее»).

Дик, однако, значительно лучше прочих понимал, что человек так всегда и будет оставаться той самой обезьяной с современными игрушками в лапе. Даже если кольты заменятся бластерами, фундаментальные проблемы, касающиеся себя самого, других людей, связанные с собственными ощущениями и стремлениями, останутся теми же самыми.

Дик не был одиноким – в 1950-60-х годах и другие авторы открывали для НФ духовную тематику. Кроме произведений Дика следует прежде всего назвать «Кантату для Лейбовича» Уолтера Миллера-мл. 1955 года,

«Хайанский цикл» Урсулы Ле Гуин, открывавшийся рассказом «Ожерелье Семли» 1963 года,

и, разумеется, «Дюну» Фрэнка Герберта, опубликованную также в 1963 году.

Эта тематика играла, однако, лишь маргинальную роль в восточноевропейской фантастике – герои Лема могут самое большее дружески побеседовать с каким-либо монахом, но сами очевидно неверующие и живут в полностью секуляризованных мирах. Это упущение мы начнем исправлять в ускоренном темпе лишь в 1980-х годах (когда появились первые польские издания «Дюны» или «Кантаты»).

Новое приходит из Академии

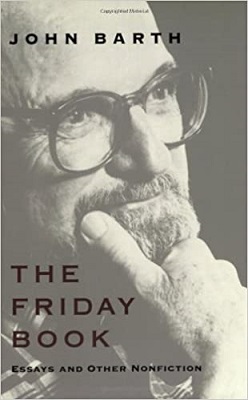

Следующий перелом в истории научной фантастики связан с именем человека, не связанного с околожанровым сообществом – Джона Барта, профессора литературы из Государственного университета Нью-Йорка. Барт написал влиятельное эссе о «литературе истощения», в котором провозгласил исчерпание традиции реалистического романа.

Это эссе сочли первым манифестом постмодернизма, хотя уже и до его издания появлялись книги, написанные в том же духе – где смешивались разные жанры, использовались приемы метаповествования (например, в качестве героя преподносился писатель, пишущий о писателе), высмеивались традиции написания романа с Тезой.

Научная фантастика 1930-х годов, культивировавшая «современность», казалось бы, была не в состоянии согласиться с постмодернизмом, ставившим под сомнение рациональный прогресс. Однако уже в начале 1980-х годов появился первый поджанр НФ, сознательно инспирированный постмодернизмом – киберпанк – сочетание попкультуры с академической идеей оказалось плодотворным и живительным.

Научная фантастика оказалась весьма пригодной для смешивания с другими жанрами (например, с детективом в стиле noir). Кроме того, она предоставила тем, кто в этом нуждался, прекрасный инструмент для критики той самой идеологии, которую провозгласили полустолетием ранее такие журналы, как “Amazing” или “Astounding”. Герой «Нейроманта» Уильяма Гибсона – канонического произведения киберпанка – жил, окруженный изобретениями, которые предвещали в своем оптимистическом видении будущего классики, но имел много чего сказать о том, представляет ли собой «мир, сотворенный человеком» действительно рай.

(Окончание следует)