13. В рубрике «Книжные рецензии» среди прочих публикуется рецензия Мацея Паровского/Maciej Parowski “Pajac! Pupil!! Ojcobójca!!!/Клоун! Питомец (любимец, баловень, воспитанник)!! Отцеборец!!!”, которую стоит привести полностью:

Миновал едва лишь год с тех пор, как ушел Станислав Лем, а мы уже имеем три теоретически новые и наверняка оригинальные книги, посвященные его трудам и личности. Роберт Стиллер – переводчик, составитель антологий, эссеист, литературный авантюрист (и в хорошем, и в плохом значении этого слова) вырвался вперед – за пару месяцев до круглой даты.

Вот аккурат это трудным не было. Все книги – Стиллера, Орлиньского, Орамуса – существовали интеллектуально, а в значительной мере и физически, уже гораздо ранее. Свои литературные труды Лем завершил добрых несколько лет назад, а возраст его эссеистских книг (“Dialogi”, “Summa technologii”, “Filozofia przypadku”, “Fantastyka I futurologia”) исчисляется десятками лет. В последнее время великий мастер польской и мировой научной фантастики давал интервью и писал научно-популярные статьи. Идейные битвы, в которых схлестнулись с Лемом Стиллер и Орамус и благородная информационная кампания Орлиньского разыгрываются на хорошо очерченном поле.

Каждый из этих господ был лично знаком с Лемом и пользуется этим знакомством. Наиболее симпатично и скромно ведет себя Орлиньский. Орамус рисует критический и злобный портрет Лема, но также не скрывает, что, случалось, выводил Мастера из себя.

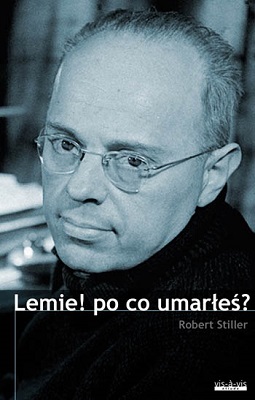

Стиллер демонстрирует бесстыдное кокетство, превращая свою тонкую книжку в один большой монолог (с вписанным в текст кротким поддакиванием Лема!), в котором он объясняет чуть более старшему него Сташеку, в чем кроются его недостатки. Он рассказывает Лему, как неважно складываются его взаимоотношения с издателями, иллюстраторами, переводчиками (это последнее представляет собой особенный интерес), как будто Лем сам этого не знает. Он неустанно напоминает ему о своих, Стиллера, заслугах и намечает ему интересные пути развития.

“Lemie! po co umarles?/Лем! зачем ты умер?” – это такая же курьезная книга, как и ее название. Курьезная, но не идиотская. Когда Стиллер подсчитывает огрехи автора «Соляриса» в космонавтике и психологии в его произведениях, когда упрекает его в отсутствии слуха по отношению к эротике и… метафизике, когда направляет Лема на путь писательства, сближающий его с Кестлером, Оруэллом, Рэнд… то его мегаломанская фраза становится менее несносной. Столь же интересной вырисовывается попытка реконструкции лемовских целей в идейных битвах (политика, Интернет, военное дело, демографический взрыв, безумные версии теоретиков и идеологов). Привлекают внимание и замечания о совместном еврейском происхождении. Хороши атаки на великороссов и провоцирующая полемика с размазанной польскостью.

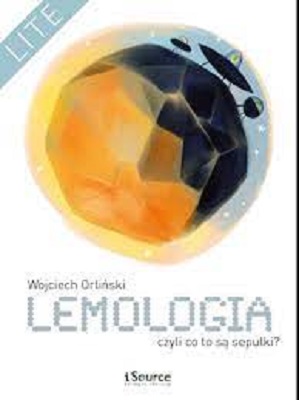

“Co to sa sępulki?/Что еще за сепульки?” на этом фоне образец такта и хорошо вылепленная информационная пилюля, сотворенная начитанным и все еще влюбленным в Лема критиком. Орлиньский, что можно было увидеть в интервью, данном корреспонденту газеты “Gazeta Wyborcza”, несмотря на несовпадение отдельных мнений, понравился Лему, но не злоупотребляет этим.

Его произведение, стилизованное под шутливый лексикон, более значительная книга, чем мне показалось, когда я ознакомился с ее фрагментами в журнале “Duży Format”. В книге нет интервью, в ней содержатся компетентные статейки, повествующие об избранных книгах Мастера, особах, явлениях, есть несколько закулисных вкусностей (хотя бы о ненавистном ПНР-овском министре Вильхельме, портретированном в романе «Глас Божий»). Орлиньский не ведет с Лемом духовной войны и не становится на сторону его противников. Он делится с читателями знаниями и восхищением, указывает на интересные закономерности в произведениях Лема (например, на его очарованность военным снаряжением).

Однако даже Орлиньский замечает и фиксирует вписанные в творчество Лема (и его личность) парадоксы. «Лем многократно метал громы и молнии, протестуя против развития литературы типа pulp fiction, хотя сам из нее произошел» — это не голословное утверждение, потому что он пишет это после подробного описания мало известных газетных первых литературных опытов Мастера.

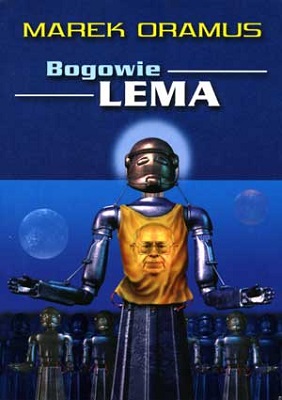

У Орамуса были все возможные задатки для того, чтобы стать первым лемологом еще в ПНР. Он писал письма Мастеру в свои студенческие годы, а как писатель и критик посещал дом Лема с пивом и колбасой, взял у Мастера несколько интервью. И Лем также, проезжая как-то через Мысленице, решил наведаться к Орамусу. Однако им неизменно что-то мешало – если не случайность, то разница в характерах. В Орамусе было слишком мало от последователя и слишком много от насмешника, имеющего фундаментальные проблемы с самой идеей авторитета.

Все это есть в книге “Bogowie Lema/Боги Лема”. Орамус оказался для Лема критиком столь же пытливым, как и Орлиньский, но беспощадным до соскальзывания на грань бестактности. Когда Орамус издевается над феминистскими прочтениями романа «Солярис», когда в ходе интервью он объединяется с Лемом в экологической и гуманистической заботах, это выглядит вполне приличным. Но когда Орамус в разговоре с переводчиками, литературными агентами клепает каталог плохих черт характера Мастера, то он этим скверным образом грешит против писательской солидарности. Дайте мне пять минут, и я найду и издателей, и агентов, и редакторов, которые вполне чистосердечно накатят на Орамуса гораздо более тяжелые бочки.

Однако не в этом суть сей интересной с другой стороны психодрамы. Орамус разыгрывает здесь фарс не только от своего имени, но и от имени значительной части своего поколения. По сути он не воюет с Лемом, но высвобождается из-под влияния великой подавляющей личности, которая сформировала ему фантастический, литературный и интеллектуальный мир, лишь позднее надстраивавшийся в противовес Лему. Орамуса меньше волнует то, что Лем – атеист, закоренелый материалист, что он совершал разнообразные ошибки и что он не понимает современных средств массовой коммуникации и передачи информации. Он совершает в отношении Лема ритуальное отцеубийство и с облегчением отряхивает с себя все с этим связанное, потому что он мог бы стать таким же как Лем, но, к счастью, не стал. Это не зависть, это разрыв. Отбрасывание.

Каждый из авторов вписал в свою книгу – намеренно или ненамеренно – автопортрет. Стиллер – нарцисс и неисправимый “besserwisser”, который даже Лема стремится поправить. Орлиньский, напротив, невозмутимый проводник по буйным садам поп-культуры, одобряющий даже те лемовские произведения, которые сам Мастер не любил. Орамус священнодействует, демонстрируя позицию пытливого мизантропа и насмешника.

На уровне фраз наши зоилы раскрываются следующим образом. «Твоя огромная и неустанно увеличивающаяся начитанность в современной научной литературе и подкрепленное ею критическое отдаление незаменимы» (Стиллер). «В 60-х годах Лем с иронией поглядывал на рождавшуюся в среде интеллигенции демократическую оппозицию» (Орлиньский). «Наверное каждый любит пошутить, но когда шутят над ним, мгновенно утрачивает чувство юмора» (Орамус).Только ли Лема вы, панове, имели в виду?

Robert Stiller “Lemie! po co umarłes?” “Vis-a-vis Etuda”, 2006.

Wojciech Orliński “Lemologia. Co to sa sepulki? Wszystko o Lemie”. “Znak”, 2006.

Marek Oramus “Bogowie Lema”. “Wydawnictwo Kurpisz”, 2007.