<br>

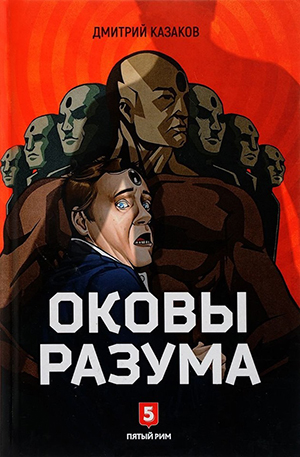

Роман Дмитрия Казакова вызывает двойственное чувство – одновременно сочувствие замыслу автора и досаду от того, что этот замысел не воплощен должным образом. Казаков взялся написать настоящий интеллектуальный роман, причем о судьбе интеллектуала — романы этого типа довольно распространены на западе, но крайне редки в России. Заметим, что речь и о судьбе именно интеллектуала, а не интеллигента. Интеллектуал и интеллигент — не обязательно разные люди, но анализ их судьбы происходит с разных позиций. Роман об интеллектуале, скорее всего, должен затрагивать общественную роль персонажа, и делать акцент на его компетенциях. «Оковы разума» — роман о лингвисте, построенный так, что профессия героя оказывается тесно связанной с его гражданской ответственностью, а собранные автором материалы по теории языка должны стать идейной подоплекой сюжета. Но увы – с последней задачей писатель почти не справляется. Интегрировать собранную для романа лингвистическую мудрость в ткань повествования удается очень плохо. Наполненные ученой, и намеренно не расшифровываемой терминологией «научно-лингвистические» фрагменты текста оказываются внутри романа практически анклавами, изолированными от основного действия и связанными с последним лишь минимальными связями. Между тем сам сюжет, сам сюжет разочаровывающе прост. Главный герой работает переводчиком при оккупантах-инопланетянах. Тут могли бы таиться самые богатые сюжетные возможности – вспомним хотя бы фильм «Прибытие». Но пришельцы под пером Казакова оказываются лишь небольшой переделкой немецких оккупантов. С одной стороны, Дмитрий Казаков не хочет писать миллион первый роман про нацистов, но с другой стороны он как будто даже боится, что кому-то может прийти в голову, что речь в «Оковах» идет не о нацистах. В итоге и форма офицеров чужаков напоминает форму гестаповцев, и другие атрибуты намекают на тему – разумеется, есть Сопротивление, полицаи, и освобождают Европу от гнета пришельцев русские дивизии – своеобразное расчесывание патриотических мозолей.

Дмитрий Казаков намечает в своем романе как минимум две очень глубоких темы: то, как общество пришельцев сформировало для своих нужд искусственный язык, и как этот язык влияет на человека переводчика. Но, к сожалению, развернуть эти темы писатель не смог, влияние языка почти исчерпывается тем, что герой сходит с ума. Про общество чужаков мы тоже не узнаем ничего интересного — разумеется, противные инопланетяне-захватчики всегда делятся на касты, это мы еще от Александра Мирера узнали.

В то же время героическая попытка автора описать в своем романе грамматику языка пришельцев заслуживает уважение, тут Дмитрий Казаков дает многим коллегам пример — как можно писать интеллектуальную фантастику.

<br>

Андрей Василевский:

В этом романе всё, что «про лингвистику», терпимо, а то, что «художественная литература» – наоборот.

<br>

Смерть переводчика

Одному Богу известно, как текст Казакова попал в этот список. Он совершенно не похож на поточную фантастику, но это, я думаю, те самые новые горизонты фантастического.

Причём фантастическое тут, как и полагается в хорошем романе, вторично. Откуда-то, как чёртик из табакерки, на Землю сваливаются инопланетяне. Откуда они, что им нужно, отчего они завоевали именно Центральную Европу, непонятно да и совершенно неважно. Инопланетяне ходят в чём-то чёрном, стреляют почём зря и производят акции устрашения, используя хиви (добровольные помощники Вермахта на оккупированных территориях СССР, от «Ost-Hilfswillige») и полицаев. Чистые эсэсовцы.

И возникают две очень интересные линии сюжета – это коллаборационизм, который, в общем-то, взят из истории прошлого века, со всеми знаковыми деталями, с последующим освобождением (отрадно, что бьют оккупантов не только натовские войска, но за город, похожий на Прагу, бьются бронемашины как с русским триколором, так и с жовто-блакитными флагами. Так часто выходит, когда общий мир на краю. Ну и, как всегда бывает после того, как опасность схлынет, начинается награждение непричастных и наказание невиновных.

Вторая линия – это лингвистика, которой занимается главный герой, разговоры о сути языка. И она-то, эта линия, самая ценная, в этом и новизна. Там много рассуждений о том, как язык определяет сознание и наоборот, как обладание языком превращает человека.

Про это есть хорошее место в нашем самом знаменитом шпионском романе: «“Нигде в мире, — отметил для себя Штирлиц, — полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас”. Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии как о своей нации и о своей стране. “А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка уже давным-давно провалился”» (Семёнов Ю. Семнадцать мгновений весны // Альтернатива: Политические хроники 1945-1967. – М.: Московский рабочий, 1984. С. 84).

К сожалению, все научные вставки выглядят будто заплатки на тексте. То есть так, будто их списали с какого-то учебника. Я ведь много говорил с хорошими учёными, и они не то чтобы сразу переходили на птичьий язык со сложными конструкциями и терминами. И кажется, что как дело касается языка, в головах у персонажей включается механический органчик им. Якобсона.

Одним словом – этот роман прекрасен. Горизонты тут именно что новые, хотя не сказать, что автор в полную силу «отработал» тему языка. Это довольно эффективная идея соединить что-то гуманитарно-научное с авантюрным сюжетом. Правда, для этого нужно быть писателем на манер Умберто Эко. Именно что не начитанным, а специалистом в продвигаемой идее. Я бы её усилил и переписал, но меня тут слушать не надо – я по завету классика и карту звёздного неба отредактировал бы. Но что сделано, то сделано.

<br>

Дмитрий Бавильский:

Чужаки захватили столицу восточноевропейского государства, более всего похожего на Прагу, посредине рабочей недели. Профессор-лингвист Ник Новак из Карлова университета увидел начало оккупации по дороге на работу. Фактурой захватчики напоминали оккупантов из фильма «Война миров» с Томом Крузом, а действиями своими – бесчувственных эсэсовцев.

Ник Новак начинает сотрудничать с пришельцами (в «Оковах разума» так и не объясняется откуда они взялись, прилетели из космоса или завелись на каком-то отдалённом участке нашей планеты), чтобы, во-первых, выжить (дома – голодные жена, дети и кот), а, во-вторых, чтобы изучить непонятный, ни на что не похожий язык террористов, нуждавшихся в переводчиках для работы с местным населением.

Схематичность прямоугольной истории, приключившейся с Новаком и его земляками, тянет на притчу о человеке, вынужденном подчиниться обстоятельствам. Чрезвычайные обстоятельства должны заострить ситуацию выбора, с которой каждый российский человек переживает каждый рядовой день.

Бродский считал, что если человек ходит в булочную – то он уже сотрудничает с режимом, однако, являются ли коллаборационистами врачи и преподаватели?

Ник изучает строение языка, его связь с психикой и физиологией, из-за чего прямоту сюжета расцвечивают многочисленные лингвистические рассуждения – даже под оккупацией профессор продолжает вести занятия научного кружка, а своё штрейкбрехерство использует для исследований и написания монографии, с помощью которой подпольщики должны найти у Чужаков слабые места и, с помощью лингвистической отмычки, победить их в неравном бою.

Сопротивление, впрочем, скоро будет разбито, а неназванный город освободят войска российской армии: войны будущего (хотя, кажется, действие происходит если не в наши дни, то в самые что ни на есть ближайшие годы, так как все ещё смотрят телевизор и слушают радио, а автомобили заправляют бензином) напрочь лишены новомодной гибридности и битва за освобождение столицы на Дунае идёт практически в рукопашную.

Впрочем, очевидно, что войнушки да стрелялки, вставленные в текст «для привлечения внимания», а также «психология» персонажей, без которых, к сожалению, в сюжетном романе не обойтись, интересуют Дмитрия Казакова гораздо меньше лингвистических теорий и возможности сконструировать поперёк всех их несуществующий язык монстров.

Роман, начинающийся эпиграфом из Витгенштейна, кажется, и не мог быть другим – нужен особый талант Уильяма Голдинга, чтобы сотворить притчу из умозрительных сущностей, не удаляясь в совсем уже абстрактные материи.

Впрочем, Голдинг – автор добротный, но дико скучный, а для фантастов, видимо, читательская тоска – самый страшный грех, не зря они на первое место ставят базовые концепты и стремительные сюжеты, когда, как в боевиках, всё время что-то происходит, должно происходить.

Есть придумка и сюжет, который из неё можно вытащить, значит, произведение состоялось и неважно как оно написано.

В этом смысле многие фантастические тексты являются словно бы заготовками для киносценариев, а «Оковы разума» обладают, на мой вкус, самой подходящей для фантастического жанра «дебютной идеей».

По крайней мере, концепта добычи сведений о противнике и победы над ним через лингвистические материи, я ещё не встречал, так что почти понятно, как это произведение, точнее, замысел его, рос внутри автора – есть оригинальная идея о чужеродном языке враждебной цивилизации, а всё прочее, ну, то есть, «литература» само нарастёт.

Но что-то не доросло и герои (даже самые отрицательные) у Дмитрия Казакова вышли картонными – то есть, совершенно ненатуральными, чужероднее самих Чужаков.

Особенно это касается женских ролей, в которых жена Ника Новака и его любовница, а также любые эпизодические персонажи выглядят заводными куклами.

Впрочем, отметив, что женщины, говорящие и действующие в минуты смертельной опасности без синхрона с этими самыми опасностями (вообще-то ваш город захватили непонятные и жестокие монстры, а вы, вместо того, чтобы бежать, устраиваете сцены ревности и засыпаете, когда муж уходит в ночное комендантского часа), я вдруг увидел, что и сам профессор, когда не читает лекции о синтаксисе и морфологии, перестаёт казаться убедительным и совершенно не вызывает сочувствия.

А тут ещё и российская армия одерживает одну безоговорочную победу над другой, чтобы читатель уже точно не сомневался, что фантастический роман-притча по определению не может иметь ничего общего ни с реальностью, ни с литературой.

«Солдаты с брони сверкали белозубыми улыбками, махали руками. Происходящее напоминало хронику весны сорок пятого года, разве что здесь все было цветное, а не черно-белое, как на старых кадрах, и он не наблюдал снаружи, а находился внутри... Подбежавшая женщина, совершенно незнакомая, обняла Ника, горячо поцеловала его в щеку, оставив мокрый след. Оказавшийся рядом низкорослый толстяк хлопнул его по плечу, завопил что-то, утонувшее в реве проходившего мимо танка, споткнулся и едва не упал под гусеницы.

Появилась еще одна БМП, над ней вился на ветру красно-сине-белый триколор, затем пошли машины под такими флагами, которых Ник не знал — желто-голубым, еще одним тех же цветов, но совсем другого вида, красно-зеленым, бело-красным с крестом...

— Слава! — орали с одной стороны.

— Спасибо! Спасибо! — кричали с другой.

— Свобода! — голосили с третьей».

<br>

Чтобы прокормить семью, профессор-лингвист из условной Праги-на-Дунае вынужден пойти в услужение злобным пришельцам, оккупировавшим его страну и значительную часть Европы. Вставленный в лоб коллаборационистам прибор обеспечивает блестящее владение языком оккупантов. Профессору придется маневрировать между уровнями предательства, семейными ценностями и научным интересом.

Дмитрий Казаков — опытный и очень плодовитый автор. Рассматриваемому тексту это повредило: он неплохо придуман, но воплощен небрежно и аляповато.

«Оковы разума» явно затевались как неглупый симбиоз научной фантастики (про язык как инструмент ментального и физического переформатирования), психологической драмы (про пределы верности — личной, семейной и гражданской) и политического памфлета (про сдуваемую позолоту цивилизации, бессмысленность НАТО и истину наших танков на Дунае) — набор, в общем, для очередного нашествия марсиан стандартный, но вполне годный и даже респектабельный. А получился лубок про злобных инопланетных гестаповцев и отважных бойцов сопротивления с псевдонимами типа товарищ Лис, нашпигованный филологическими инфодампами с явным приветом культовой благодаря экранизации повести Теда Чана.

Гестаповцы хладнокровно убивают представителей низшей расы, пособники скрипят зубами, истерят и торжествующе хохочут, всаживая пулю в животы мирного населения, убитые партизаны оживают, чтобы подорвать себя вместе с гестаповцами, а профессор по пятому и шестому кругу объясняет всем, до кого дотянулся, что язык пришельцев ужасно сложен, ни на что непохож, но явно может стать ключом к разгадке тайны пришельцев. Объяснения преимущественно забавны, потому что выдержаны в стилистике «максимальная грамматичность, когда невероятно большой объем информации относительно темы дискурса и его условий является обязательным для выражения в языке», к тому же демонстрируют крайне поверхностное владение материалом. Поначалу профессору-лингвисту трудно представить себе существование неиндоевропейских языков («здесь звучало что-то совсем не индоевропейское, и даже не азиатское»), затем знакомство с баскским не спасает его от глубокомысленных замечаний про бытование инкорпорирующих языков «либо на дальнем севере и востоке России, либо среди индейских племен Америки».

Примечательно, что герой отказывает пришельцам в европейскости, как только те обносят супермаркет: «По магазину словно пронеслась дикая орда из азиатских степей» (ну и совсем неудивительно, что главной садисткой-психопаткой на службе захватчиков оказывается мигрантка из мусульманской страны).

Вишенкой на торте филологических студий становится повторенный раз пять тезис про «немаркированность множественного числа» («что-то вроде «один слон» или «тысяча слон»») в языке пришельцев как то ли невиданную для Земли, то ли не встречающуюся ближе Таиланда — хотя это особенность большинства алтайских и уральских языков, включая венгерский, о котором лингвист, живущий на территории бывшей Австро-Венгрии, вроде должен был слышать.

Хотя, возможно, это такая альтернативная лингвистика — недаром кафедра транслатологии, на которой трудился герой, как и институт фонетики, «принадлежат к философскому», а не филологическому факультету. Аспиранты и преподаватели на этой кафедре, кстати, ездят на «Феррари» и общаются так:

«— Дура! — он почти рычал, сжимая кулаки.— Да плевал я на этих мерзких шлюх! Мне нужна только ты! Что тебя здесь держит? Ты же живешь в общаге, родичей нет. Бабушка, что тебя воспитала, два года как мертва, ведь так?

Марту затрясло от гнева — подонок осмелился наводить о ней справки?

— Не твое дело! — отрезала она».

Главный герой вслух говорит так:

«— Добираясь до вас, я видел, как оккупанты, еще вчера надменные и уверенные в себе, набивают транспортеры всяким барахлом, как демонтируют и готовят к вывозу свои вышки…»

А авторская речь выглядит так:

«Но тот ничуть не сомневался, что имеет в недавнем ученике беспощадного врага, который при первой же возможности воплотит угрозу, и не переставал думать, как от того избавиться... Дамоклов меч по-прежнему висел над Ником, и не только над ним, острое безжалостное лезвие покачивалось над Анной и детьми, и одна мысль об этом заставляла его скрипеть зубами».

В этом, на самом-то деле, а не в банальности ходов и принципиальном отказе от ответов на сюжетные вопросы (откуда взялись пришельцы, почему их не могли победить, почему их смогли победить, куда они делись, смогут ли вернуться, зачем так нужно упираться в языковые тонкости, если победить удалось и без этого) заключается проблема «Оков разума». Будь они написаны покачественней, отлично бы зашли — на нонешнем-то НФ-безрыбье. Но палп-стилистика на серьезных щах сковывает разум слишком сильно.