Каждый месяц Алекс Громов рассказывает о 9 книгах

Вот эта жутковатая тварь протянула из тени на свет лапу не лапу, щупальце не щупальце, но что-то черное и блестящее. Видно было, что протянутая конечность мелко трепещет, словно от нетерпения. Занна с Дибой затаили дыхание.

Дрожа от усилий, эта тварь с когтистыми крыльями (теперь это уже не вызывало сомнений) крадучись пробиралась в полумраке теней, как бы на ходу меняя обличье: теперь она была похожа на огромного грязного паука. Вот этот паук подполз к Занниному дому и закопошился во мраке у стены под самым Занниным окном… потом вдруг подпрыгнул и повис на карнизе.

Девочки помертвели от страха, с открытыми ртами наблюдая за действиями мерзкой твари. И вдруг в тусклом свете уличного фонаря они поняли, что это такое на самом деле. Зонтик!

Это действительно был обыкновенный зонтик.

Долго он висел под окном неподвижно, зацепившись за карниз, словно какой-то экзотический зловещий цветок. Дождик все усиливался. Наконец подруги, не отрывая от него глаз, стали убеждать друг друга, что им все привиделось, что зонтик висел под окном и раньше. Но вот темная тварь снова зашевелилась.

Зонтик (или это все-таки не совсем зонтик?) соскочил с карниза и с какой-то мучительной медлительностью снова пополз обратно в свой темный угол. Вот купол его раскрылся пошире; торчащей, как коготь, железной спицей он уцепился за бетонную плиту и подтянулся. Он был весь какой-то искореженный, потрепанный и рваный; как израненное существо, из последних сил он наконец дополз до темного места, куда падала густая тень, и скрылся из виду»

Чайна Мьевиль Нон Лон Дон

Фэнтези с попаданцами – жанр, прямо скажем, не новый для наших дней. А сказки о детях или подростках, внезапно угодивших в неведомый, но удивительный мир, вообще известны с незапамятных времен. Однако известный современный фантаст, мастер причудливо закрученных сюжетов, взялся и этот сюжет вывернуть наизнанку со вкусом и размахом. Две девочки сначала встречают живой зонтик, да не просто живой, а очень зловеще выглядящий. Потом они об этих зонтиках узнают много подробностей, в том числе и то, что злополучный зонтик был не совсем правильный, но выслушивать рассказ на эту тему они будут уже не возле своего дома.

А где, спрашивается? Да они и сами не понимают, куда попали из привычного Лондона, и почему вокруг так много странных созданий: кто-то в старинном водолазном костюме прямо на улице, а кто-то и вовсе целиком из металла. Местные ничему такому не удивляются, зато туфли одной из героинь вызывают у них благоговейное изумление. Потому что они точь-в-точь как у кого-то там… а значит, носительница обуви призвана сыграть особую роль в судьбе этого странного мира. Мира, где существуют зонтики-зомби и множество кланов, связанных с мусором. Чайна Мьевиль дает полную волю своему сарказму, изображая причудливые отражения современной жизни в описаниях того Лондона, куда уходят сломанные зонтики и проваливаются разбитые стеклянные предметы.

Раз есть Избранная-спасительница, значит, должен быть и злодей. И он имеется – разумный и одушевленный то ли знаменитый лондонский смог, то ли персонификация выхлопных газов. Его надо остановить, и в лучших фэнтезийных традициях, никто не будет спрашивать у Избранной, собиралась ли она вообще совершать такие подвиги.

«– Мне следовало сразу догадаться, – продолжал Обадэй, – что вы пришли издалека, как только увидел вас с этим мальчишкой, с призраком. Он вечно там околачивается, подворовывает, высматривает чужестранцев, но до сих пор нам удавалось пресекать его преступления еще до того, как он их совершил. Кому хочется попасть в его телефонную книгу!

– Что? – не поняла Занна.

– В Фантомбурге, – пояснил Обадэй. – Это у них специальный каталог, куда вносятся имена всех умерших. Я подчеркиваю, всех умерших, и по эту, и по ту сторону Навья поля!

– У нас телефоны не работают, – мрачно сказала Диба. – Они у нас испортились.

– А у вас что, есть телефоны? Зачем они вам здесь? Дрессировать насекомых невероятно трудно. Насколько мне известно, в Нонлондоне работает что-то около трех телефонов, соты которых содержатся более или менее исправно, и все они находятся в Болтовильных землях мистера Спикера. И ничего удивительного, что вас все это сбило с толку. Кстати, когда вы прибыли? Вас должны были хотя бы проинструктировать. Нет? Вас никто не инструктировал? М-м-м-да… – Он нахмурился. – Возможно, господа предсказители введут вас в курс дела позже.

– Что это за предсказители? – спросила Диба, но ответа не получила.

– А вот мы и пришли! – воскликнул Обадэй Финг, протянув руку туда, где располагалось его ателье.

Помощники и ассистенты Обадэя как по команде подняли головы, отрываясь от своих швейных машинок. Кое у кого из голов, украшенных косичками или прическами наподобие конского хвоста, тоже торчали иголки и булавки. Позади всех сидел человек, который тоже усердно строчил, но не на швейной машинке, а на огромном листе бумаги. Вместо головы на плечах его красовалась большая стеклянная банка, полная чернил, куда он время от времени окунал свое перо»

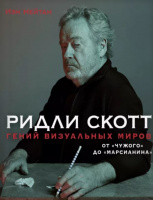

Иэн Нейтан. Ридли Скотт. Гений визуальных миров. От «Чужого» до «Марсианина»

Красочное издание, рассказывающее о том, как Ридли Скотт стал Ридли Скоттом – человеком, снявшим прославленные фантастические фильмы. Немного внимания уделено как его детству и родным, так и первым рекламным съемкам. На 240 цветных страницах – не только иллюстрированная история известных картин, архивных материалов съемок, всевозможных забавных и непредсказуемых случаев, произошедших со съемочными группами.

В мае 1979 года состоялась премьера фильма «Чужой», породившего кинопродолжения, книги и компьютерные игры. «Специальный приказ № 937», согласно которому доставка на Землю иной формы жизни, в отличие от сохранения команды корабля, является приоритетом. Режиссер написал для каждого из актеров (семи персонажей, немолодые труженики) свою историю. Чужого сыграл нигерийский студент-дизайнер Боладжи Бадеджо с ростом 2 м 18 см. Три модели космического корабля и четыре похожих друг на друга кота, которые приняли участие в сьемках. Множество отснятых сцен и дублей были вырезаны и не попали в прокатную версию.

«Ходил миф о том, что именно Скотт создал культовых далеков в «Докторе Кто». Действительно, он был назначен на вторую сюжетную линию нового научно-фантастического сериала («Мертвая планета»), но из-за конфликта в расписании его направили в другое место, так что пришельцы-перечницы на самом деле являются детищем Рэймонда Кусика. Наступил момент прозрения. В тот день Скотт находился на съемочной площадке, которая, как обычно, была залита ярким светом, делающим все плоским и нереалистичным. Объявили перерыв на обед, и, так как все торопились в столовую, один внешний прожектор по ошибке остался включенным. Скотт был потрясен. Этот единственный источник света, исходивший из угла, превратил обычные декорации в произведение искусства. «Эй, почему бы не оставить все как есть?» – предложил он светотехнику, когда вернулся. «Не могу, приятель, – ответил тот Скотту. – Это уведет лица актеров в тень». «Но именно так это выглядит в реальной жизни!» Возражения Скотта не возымели эффекта, но с той поры изменился он сам. Скотт начал настаивать на том, чтобы стать режиссером, и после четырех месяцев отказов его отправили на курсы продюсирования, дав шанс использовать эту возможность для создания тридцатиминутной программы. Был и еще один короткометражный фильм из этого периода «эмбрионального развития» режиссера – ремейк киноэпопеи Кубрика «Тропы славы» о Первой мировой войне, где основные сюжетные моменты сокращены до получаса, включая десять минут съемок местности на Уимблдон Коммон. Этого было достаточно, чтобы убедить кураторов Скотта из BBC назначить его на съемки пары спин-оффов долгоиграющих сериалов про полицейских патрульных: «Автомобили Z» и «Нежно, нежно». К 1966 году он снимал эпизоды приключенческой комедии о путешествиях во времени «Адам Адамант жив!» и юридический триллер «Осведомитель».

Пока не явился самозванец. Почти одной с ним плоти и крови, этот родившийся в рубашке высокомерный отступник подрос, попользовался им, а затем, словно пригретая на груди гадюка, предал его, попытался низвергнуть отравленными словами, завернутыми в кое-как замаскированную змеиную кожу почтения. Это было неправильно. Это было несправедливо. Он не мог этого допустить. Слишком высоки были ставки.

Поднимаясь на лифте на четвертый этаж, он взглянул на часы. Льюис еще должен быть на месте. Значит, так тому и быть. Время пришло.

Встреча будет тяжелой, особенно для молодого выскочки, которому он так бескорыстно дал все. Все: и возможность обучаться у самых лучших и светлых умов университета, и свои собственные знания, мудрость, сердце и душу. Он стал наставником для этого мальчишки — за свою мелочность и столь вызывающее поведение он не заслуживает того, чтобы его называли мужчиной. Он учил его, направлял, был для него отцом, а в ответ его же и предали, отшвырнули прочь, как ненужный мусор. Да, при необходимости даже дьявол сможет процитировать Святое Писание. Что ж, интересно будет посмотреть, как он попытается избежать грозящего ему наказания! В конце концов, нечестивец Льюис, несмотря на свое положение в академических кругах, является его творением»

Джон Андервуд. Код Шекспира

Как стать великим и войти в Историю человечества? Еще некоторые современники (особенно связанные с театром) в той или иной форме обвиняли Барда, красу и гордость Британии, самого Уильяма Шекспира в том, что тот украл славу истинного автора произведений, «которые приписывали ему. Или разбогател благодаря им. Или и то и другое».

Может быть, дело не в том, что Шекспир являлся средним актером, а в том, что, будучи совладельцем театра, нанимал для написания пьес, и являясь елизаветинским вариантом голливудского продюсера, не удержался от соблазна присвоить права? Достаточно присмотреться к самому официальному автору великих творений, чтобы заметить, что «знатоки Шекспира так не сумели установить соответствия между его прекрасными, эмоциональными стихами и приземленной, лишенной любви и прикованной к дому жизни. В течении столетий им приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы найти в них хоть что-нибудь, что подтверждало его авторство, — они придумали гипотетических гомосексуальных любовников, Смуглую леди и другие столь же неубедительные и весьма фантастические вещи… Поэты пишут о своей любви, своих потерях и своей жизни, а не о вымышленных героях, проживающих жизнь, о которой им ничего не известно…».

Из этого следует вполне логический вывод: «В жалком существовании человека из Стратфорда не было ничего, хоть бы отдаленно напоминающего Смуглую леди или другие образы и мысли из великих сонетов… если мы внимательно посмотрим на каждое слово, на каждую строчку его стихов и сонетов, то увидим, как они резонируют с голосом пылкого человека в ссылке, размышляющего о потерянной жизни и свободе, человека, которого мучает чувство личной вины. Это вовсе не похоже на Шекспира».

Шекспир жил в своем в маленьком провинциальном мирке, занимался мелким бизнесом (давал деньги в долг), судился из из-за мелких сумм, и в своем завещании ни разу упомянул ни сонеты, ни пьесы…Да и ни одну книгу. По всей видимости, у него их просто не было. Но тогда возникает вполне законный вопрос – если он занимался самообразованием, то откуда взялась всевозможная премудрость в его произведения и описания тех мест, в которых он никогда и не был? Ведь не покидая Англии и не имея подробных путеводителей (или хотя бы друзей, бывавших там не раз) не опишешь ни Италию, ни другие дивные места…

Прошли века с момента того, как Шекспир стал собственно Шекспиром – тем самым Бардом на все времена. Время спорящих историков и драматургов закончилось, потому звонким ручьем потекли денежки, и возник бизнес-культ: «Стратфорд оказался типичной елизаветинской деревней, копией в стиле «Диснейуорлд». Все это организовал Трест шекспировского места рождения – главный источник нового подхода: вместо «считается, что такое могло быть» — «установленный факт»…огромный плакат возвещал: «В САМОМ СКОРОМ ВРЕМЕНИ. ШЕКСПИРОВСКАЯ ДЕРЕВНЯ: КООПЕРАТИВНЫЕ ДОМА И ОСОБНЯКИ ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ С ХОРОШИМ ВКУСОМ», и ниже: «цены от 500 тысяч». Здесь же рекламировался недостроенный комфортабельный отель «Уильям Шекспир», а также большой офисный центр. Поля и луга, которыми когда-то владел Потрясатель Сцены, теперь использовались под застройку».

О чем же повествует этот роман? Всего лишь о том, что помимо Шекспира были и другие гении с тяжкой судьбой. Неплохо бы почитать сонеты, приписываемые тов. Шекспиру и вспомнить о замечательном творении малоизвестного, но великого поэта К. Марло, посвященное доктору Фаусту.

Но самое главное – не занимайтесь поисками Истины. Опасный и в принципе бесполезный процесс. Истина давно не нужна счастливой толпе. Истину всегда стерегут негодяи: «Наркотики или Шекспир, какая разница, если и в том, и в другом случае дело в деньгах». Не будите спящую на деньгах собаку.

«Джейк никак не мог сосредоточиться, но потом сообразил, что Блоджетт был прав относительно 17-го графа Оксфорда. Если Льюис имел в виду именно его, то возникает вопрос: почему? Что в нем заинтересовало Льюиса? Какая тайна заключалась в его жизни и работах — если только он не был Шекспиром? И почему Льюис трижды подчеркнул «Оксфорд»? Проблема состояла в том, что граф, дилетант из высшего общества, был невероятно богат и располагал неограниченным временем, но понятия не имел об этике. Кроме того, создавалось впечатление, что он к тому же обладал непомерным самомнением.

«Качество, характерное для людей, получивших власть и богатство по наследству», — подумал Джейк.

Ему сразу пришли в голову имена подобных типов среди его знакомых. Возможно, дело именно в этом? Что могло заставить обладателя подобного эго напряженно работать, создавая такие великие произведения под чужим именем?

И почему никто этого не замечал, пока он был жив? Граф не был столь интересен, чтобы привлекать к своей персоне слишком много внимания. Удобно устроившись на диване, Джейк взялся за работу. Он заказал кофе и пару сэндвичей с ветчиной из магазина-кулинарии на противоположной стороне улицы и спросил у швейцара Фреда, слышал ли тот об Эдварде де Вере

— Кажется, да. Разве не он был знаменитым самозванцем, ну или чем-то в этом роде?»

Войска короля Вивиана Девятого медленно отступали, позади оставались разоренные города и деревни. Командующий генерал Ралей, не выдержав мук отступления, задумал дать врагу решающий бой, надеясь отбросить того от столицы, и потерпел сокрушительное поражение. И хотя Ралей собрал в кулак самые отборные части королевской армии и предпринял храбрую атаку на центральном направлении, дерзкий враг перехитрил его, заняв исключительно выгодную позицию.

Ударные отряды Ралея кинулись в атаку через узкую лощину, по краям которой в кустах засели вражеские стрелки. Они привели в замешательство наступающих, после чего во фланг растерявшимся конным и пешим воинам ударила тяжелая Черная кавалерия Правителя. Поражение было полным. Кто не погиб, тот оказался в плену у врага. Попал туда и генерал Ралей.

Захватчики, исполняя жестокий приказ Правителя, казнили каждого десятого пленного, а тела некоторых особо стойких для устрашения повесили на столбах. Только немногие королевские отряды, чьи командиры оказались удачливей генерала, смогли вырваться из окружения и в спешке уходили на северо-запад, надеясь соединиться с частями, оборонявшими столицу»

Михаил Костин. Хроники Этории. Сфера преображения

Захватывающий роман начинается с того, как долгая – в несколько веков – мирная жизнь государства под названием Этория стремительно сменяется нашествием врагов. Генеральное сражение проиграно, командующий в плену. Теперь одна надежда на полководца, который в мирное время был в немилости у короля за свою прямоту и честность…

Вот только в дальнюю глухую деревушку не то что отголоски событий, даже смутные слухи доходят медленно. И три молодых паренька пока что заняты привычными повседневными делами: «Хорн помогал в лавке и кузне отцу — бывшему кузнецу, а ныне торговцу железным и скобяным товаром». Его приятель Игольд обычно трудится в огороде, а каждую свободную минуту погружается в чтение. А Сноф – известный местный лентяй и соня.

Но однажды деревня оказывается на пути отступающего войска. И вот уже три друга – солдаты. Однако надежды на победу связаны не только с доблестью, но и с легендой о загадочной Сфере, способной изменить многое. Чтобы найти ее, придется одолеть череду препятствий и пережить множество приключений.

«— Сферу ищете, молодые люди? — раздался где-то рядом низкий и слегка дребезжащий шепот.

Игольд оглянулся. Вокруг никого не было.

— Так вы ищете Сферу или вы ее не ищете? — После этих слов послышались какие-то странные вздохи и клекот.

Игольд изумленно вертел шеей. Ему показалось, что шепот доносится из наполовину завешанной платком клетки, в которой — он пригляделся — сидел попугай, обыкновенный темно-желтый попугайчик с хохолком и довольно хитрым взором глаз-бусинок.

— А ведь я могу помочь в этом очень непростом деле!

— Кто это говорит? — внезапно осевшим голосом спросил Игольд.

— Ох, и досталось же мне мучение с дураками общаться, — негромко пробормотал попугай в клетке.

— Это… вы говорите? — Не веря самому себе, Игольд приблизил голову к клетке.

— Мы, мы… — произнес попугай и ехидно прищурился.

— Так вы или не вы? — начал терять терпение Игольд.

— Вы или не вы… вы или не вы, — повторил попугай.

Игольд тряхнул головой и выпрямился, и в этот момент попугай объявил:

— Конечно я! Или ты видишь в этой мерзкой клетке еще кого-то помимо меня?

— Н-не-ет, — честно ответил Игольд. — Но…

— Что «но»?

— Вы же разговариваете.

— Да я же попугай, или вам не известно, что попугаи умеют говорить? — Желтая птица гордо вскинула изумрудно-красный хохолок.

— Известно, но…

— Опять вы со своим «но»! Ладно, придется с вами попроще. Мы, попугаи, умеем разговаривать, а некоторые из нас могут еще и рассуждать. И не просто рассуждать, а я бы сказал, чрезвычайно недурственно рассуждать. Но при этом, увы, страдать. Впрочем, никому нет дела до страданий ученого попугая!

— Ну почему же… — сказал Игольд неуверенно…»

Однако уже на этом примере видно, где лежит моральный предел универсализации. Как характеристика моей личной позиции она возможна только в отношении к тому, что в какой-то степени тождественно или родственно мне, по крайней мере, обладает разумом, и не должна вести к разрушению или саморазрушению индивидуальности. Второе ограничительное условие свидетельствует о том, что универсальность в органическом единстве морали неразрывно связана с партикулярностью, и нельзя одинаково относиться ко всему, не относясь к чему-то особенно. Интеграции, как отмечалось, всегда сопутствует дифференциация. Нет оснований полагать, будто в исторической перспективе универсальное содержание морали восторжествует над партикулярным, а беспристрастность полностью вытеснит всякое пристрастие. Между универсальным и партикулярным в морали устанавливается некий подвижный баланс, понять природу которого составляет одну из центральных задач философии морали»

Универсальность в морали

Авторы этой книги подробно рассматривают и анализируют философскую проблему универсализации морали. Они рассматривают различные ее аспекты на примерах, ввязанных с теми или иными историческими периодами и формами общественного устройства.

Особое внимание исследователи уделяют тому, как соотносится вопрос об универсальности в морали с представлениями о частном и общем благе. Формирование морального мышления, как показано в книге, происходит постепенно, и для этого требуется, чтобы в социуме был накоплен достаточный опыт осмысления как конкретных, так и типовых ситуаций. Именно этот общий – и обобщенный — опыт выводит представление о благе за пределы частных интересов. Таким образом складывается универсальная для всего социума система ценностей, что обеспечивает условия для появления морального мышления. Истинные моральные представления всегда универсальны, поскольку в частных случаях мораль может быть сильно искажена ради конкретных личных интересов. При этом в любом случае жесткая граница между личным и общим в вопросах морали обычно отсутствует, существует своеобразная зона их взаимопроникновения.

В книге речь идет также и о связи моральной универсальности с историей развития языка.

«Для развития техники, возможно, пространственно-образное мышление играет решающую роль, но в развитии морали как отношения человека к человеку совершенно необходимо вербальное мышление. Вывод о том, что умению выстраивать отношения между людьми в обществе предшествует умение связывать слова в предложения, представляется более вероятным. Но еще более вероятно, что эти умения складываются совместно друг с другом. Развитие языка никоим образом не могло быть самоцелью. Правильно говорить важно для того, чтобы тебя правильно поняли, а взаимопонимание необходимо для согласования действий. Но для морали недостаточно, чтобы действия были последовательными: не подрывали, а дополняли друг друга. Необходимо нечто совершенно особое – готовность воспринимать цели другого как свои собственные цели, воспринимать другого как своего, а не чужого, друга, а не врага. Для этого язык служит средством, а не целью. Цель здесь универсальна, а средства во многом партикулярны. Дивергенция языков отчасти носила намеренный характер – преследовала цель объединить своих и противопоставить их чужим»

Можно сказать, что советское общество было именно и прежде всего обществом потребления – идеологического потребления. Соцреализм – это машина преобразования советской реальности в социализм. Поэтому основная его функция не пропагандистская, но эстетическая и преобразующая. Мистическая, лишенная опоры на человеческую природу, политэкономия социализма не может быть понята вне эстетики. Это был изначально воображаемый и последовательно политико–эстетический проект.

Традиционно говорят о цензуре, которая не давала писать правду, тогда как шло колоссальное производство «художественной продукции», которое считается производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только политическое бессознательное, но и всю сферу воображаемого. Спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются «правдой»: люди уже видят мир таким. Соцреализм производил не «ложь», но образы социализма, которые через восприятие возвращаются реальностью, а именно – социализмом…

Проблема советской экономики всегда была проблемой репрезентации. Идеология завершала постройку, давая ощущение недостающего счастья, восполняя (только в сфере воображаемого, конечно) остаток недостающей «прибавочной стоимости» (это своего рода прибавочная символическая стоимость в минусовом измерении). Именно в этом смысле следует понимать часто высказываемую мысль о том, что Дворец Советов, этот так никогда и не возведенный советский Парфенон, все таки был построен. Именно политэкономия этого «построенного», «отстроенного» социализма и выступает на первый план.

Механизм преображения видится мне в последовательной смене ряда этапов–форм: Реальность – Преображение ее в соцреализме (создание прибавочной стоимости) – Преображенная (уже «социалистическая»!) реальность (социализм как прибавочный продукт). Чем бы ни была советская реальность (а она была прежде всего системой личной власти, которой были подчинены в конечном счете и коллективизация, и модернизация), нужно искусство, чтобы сделать эту реальность социализмом. Именно в искусстве – через соцреализм – советская реальность переводится и превращается в социализм. Иными словами, соцреализм – это машина по перегонке советской реальности в социализм»

Евгений Добренко. Политэкономия соцреализма

Издание рассматривает, что же представлял собой советский социализм и как происходили изменения в обществе и культуре, роль труда, выставок и социальной навигации

В первые годы советской власти среди актуальных идей преобразования страны были как идеи «покорения природы», так и «переделки преступников через труд». А с середины в СССР 30–х годов ранее демонстрируемое в фильмах, книгах и многочисленных публикациях перевоспитание преступников посредством их трудовой деятельности стало неактуальным. В ходе развертывавшихся репрессий преступников надо было оперативно обезвредить, вынести им приговор и исполнить его.

5 декабря 1936 года на Чрезвычайном VIII Всероссийском съезде советов была принята новая конституция СССР, в 1-й статье которой указывалось, что «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян». Социализм победил, социальная база преступности ликвидирована. Остаются закоренелые преступники-одиночки (и группы из них), которых озверело пытаются бороться с советской властью. Этих злодеев невозможно «перевоспитать» и поэтому к ним необходимо применить «высшую форму социальной защиты». «Взбесившихся собак я требую расстрелять — всех до одного!» — из обвинительной речи прокурора Вышинского.

А что же стало с покорением природы? Советский труженик, успешно ставящий производственные рекорды, возводящий заводы, стоящий новые город и дороги, успешно преобразует окружающий мир, от людей до природы. Никто и ничто не может противостоять герою соцреализма из кинофильмов, спектаклей, романов, повестей, очерков.

Сталин говорил о «чудесах новых достижений», что подразумевало его правление как героическую эпоху, но и как особый мир, «единственно истинный», выразительный и привлекательный как для масс, так и интеллектуалов.

«Подобно соцреалистическому искусству, советская реклама сталинской эпохи изображает многослойный мир, в котором в сильно приукрашенном виде, ярко и красиво представлены элементы узнаваемой повседневности, но они перемешаны с картинами из какой то «другой» реальности – в ней живут без забот и, видно, не работают те же персонажи, что проживают в номенклатурных особняках и квартирах.

Она рекламирует, с одной стороны, самые повседневные вещи, вроде папирос и спичек, зубной пасты и одеколона, пудры и сосисок, пельменей, горячих московских котлет, бульонных кубиков, мороженого, повидла, молока, соков и водки. С другой стороны, она продвигает новые товары, вроде майонеза, кетчупа, консервированного релиша, томатной пасты, какао, горьких настоек, витаминов и безопасных лезвий, обуви на микропористой подошве, диковинных консервов – крабов, лосося, севрюги, осетра, белуги (в качестве «питательной и вкусной закуски»). И, наконец, «предметы роскоши» – беличьи манто и диковинные меховые шубы и головные уборы, капроновые чулки, пылесосы, полотеры, ароматизированные сигары, паюсную икру, апельсиновый сок и ликеры.

Сегодня трудно классифицировать объекты советской рекламы по шкале их доступности: то, что одним представлялось доступным (например, повидло), для других было предметом роскоши. Следует помнить, что, как утверждают специалисты по экономической истории Советской России, «советское общество в мирные 30–е годы жило в условиях, которые некоторые нации не испытали даже в периоды мировых войн». В еще большей мере это относится к голодным послевоенным годам. Между тем реклама изображает (пусть и в качестве «аксессуаров») многие важные стороны жизни «в ее революционном развитии». Если речь идет о меховых изделиях, перед нами «советская женщина», сильно отличающаяся от «передовиц труда» с обложек журналов «Работница» и «Крестьянка»; это советская «гранд–дама» в перчатках до локтей, как будто проводящая жизнь в светских раутах. Если перед нами реклама Госстраха, то на картинке огромная комната с лепными потолками, роскошно меблированная и декорированная, с непременным пианино, глубокими креслами, диваном, картинами в тяжелых рамах, хрустальными люстрами, книжными шкафами, коврами, радиоприемником и горкой с сервизами.

Иначе говоря, рекламный плакат не столько продвигает продукт (меховые изделия в таком «продвижении» не нуждались по целому ряду причин), сколько изображает некий воображаемый номенклатурный рай. Цель этих картин, однако, не в создании «образа мечты», но в изображении некоей «существующей» «материализованной» реальности, которая нуждается лишь в страховании. Поэтому советская реклама создает немыслимый с точки зрения «привлекательности» бюрократический дискурс о товарах. Так, «консервы – питательный и вкусный продукт. Потребление консервов разнообразит питание», кондитерские товары «приятны на вкус и питательны», они «не роскошь, а продукт первой необходимости в питании человека», печенье и пряники «являются лучшим вкусовым продуктом», сахар хорош тем, что он «является одним из лучших продуктов питания человека, укрепляет организм человека, способствует лучшему усвоению организмом пищи» и т. п. Так о продукте говорит врач–диетолог, но не продавец. Однако советская реклама лишь по форме относилась к торговле, фактически являвшейся распределением (стоит заметить, что речь почти всегда идет не о конкретном продукте, но о продукте как о типе потребительского товара – сахар, консервы и т. д.: анонимность производителя продукта при социализме является оборотной стороной массового трудового энтузиазма)».

Описания были и впрямь удивительные. Иллион рассказывал, как, общаясь с различными ламами, разбойниками и мудрецами, он узнал о существовании в Гималаях огромного подземного города – «мощной подземной империи со многими миллионами жителей». Иллион отправился на поиски подземной империи и, много раз рискуя жизнью, наконец оказался там.

Жителей в обнаруженной им подземной империи было действительно много. Все они явным образом подразделялись на две группы, одна из которых носила одеяния из шелка, а вторая – из хлопка. Первые были по всем своим признакам людьми, они двигались как люди, жизнерадостно разговаривали с Иллионом и были внешне весьма привлекательны. Вторые же, облаченные в хлопок и составлявшие большинство этой колонии, были людьми лишь наполовину. Да, они выглядели как люди, но при этом движения их были механистичны, «они двигались как автоматы и глаза их напомнили мне глаза мертвецов». Как выяснилось позднее, эти подземные «мертвецы» были действительно не совсем людьми. Они были слугами колонии, зомбированными под выполнение определенных функций.

Правление в подземной империи было матриархальным и целиком основанным на посвящениях. «Во время моего пребывания в долине таинств я постоянно слышал титулы наподобие “подателя божественной Мудрости”, “мастера Света”, “апостолов Света”, “Спасителя душ”, “Господа сострадания”, “просветленного учителя” и некоторых других. Каждая инициация еще ближе связывала обладателя титула с Вождем братства, и я предполагаю, что обладатели высших титулов не имели более никакой личности, но действовали лишь исключительно как исполнители Божественной Воли – без сердца, без тела и без души». Да, эти люди имеют огромные сверхспособности, но бездушия их это не компенсирует. Страхи Иллиона начинают усиливаться по мере того, как он замечает, что Священный Город устроен по образцу гигантского муравейника или масонской ложи, а все здания в нем приспособлены для того, чтобы в любой момент открыть шлюзы и затопить весь подземный город

Во дворце тамошней правительницы по имени Лха-мо-хун Иллион узнает, что он – второй белый, побывавший в этом подземном городе. Потому к Иллиону был проявлен такой сильный интерес, и даже сама правительница и верховный жрец Мани Ринпоче удостоили его почетной аудиенции, желая дать ему высокие посвящения и включить в пирамидально организованное сообщество. И лишь западный критический разум, свободолюбие и недюжинная находчивость помогают Иллиону выбраться из Подземного Царства».

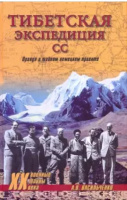

А.В. Васильченко. Тибетская экспедиция СС. Правда о тайном немецком проекте

В Третьем рейхе, цивилизации мистиков и несбывшихся чародеев, многие «ученые» заявляли о существовании великой гобийской цивилизации ариев, процветавшей примерно три-четыре тысячелетия назад. После того как эти места обратились в пустыню, арии переселились частью в Индию, частью – на север Европы. Считалось, что в Тибете еще сохраняются остатки арийской культуры, при Гитлере сюда снаряжались научные экспедиции с не вполне ясными целями. Легендарная Туле, которую в Третьем рейхе иногда отождествляли с Центральной Азией, Монголией и Тибетом, вошла в нацистскую мифологию как прародина германцев, как начало всех начал. В этом районе видели потаенное мистическое сердце мира. Его обладатель в конечном итоге обретет власть над всей планетой. Эту гипотезу пару десятилетий спустя озвучили в своем бестселлере «Утро магов» Бержье и Повель.

Что же на самом деле скрывалось за тибетским проектом нацистов? Вплоть до середины ХХ века даже для образованного и просвещенного европейца Тибет был абсолютно чуждой и непонятной страной. Из немногих общих сведений, которые имелись в его распоряжении, возникали поверхностные выводы, которые приводили к некой идеализации Тибета. Во многом тибетский миф обязан своим существованием И. Канту, который в статье «Физическая география» писал: «...вся наша культура (земледелие, цифры, шахматы и т.д.) уходит корнями в Индостан. Полагаю, что Авраам был уроженцем Индостана. Эта протоколыбель искусств и науки, а стало быть, и человечества, нуждается в более тщательном исследовании и изучении».

Издание рассказывает о немецкой экспедиции в Тибет в 1939 г., организованной институтом Аненэрбе при непосредственной поддержке рейхсфюрера СС Гиммлера. О этой экспедиции написано немало статей в разных странах, но в данном издании впервые на русском языке публикуется полный отчет ее руководителя Э. Шеффера («Тайны Тибета») и проясняются многие белые пятна «оккультной» истории Третьего рейха.

Загадки начинаются с этапа подготовки. Первоначально планировалось, что путешественники проследуют через СССР, а в Тибет они попадут через территорию Китая. Но даже само путешествие по Китаю из-за затянувшейся войны с Японией было нецелесообразно. В результате было решено проникнуть в Тибет из Сиккима. В марте 1938 г. Шефер встретился в Лондоне с сэром Френсисом Янгхасбэндом, завоевателем Тибета, который, по всей видимости, дал немецкому ученому не только несколько ценных советов, но и рекомендательные письма. Руководство СССР и после завершения этой тибетской экспедиции было не прочь поучаствовать в следующей: в феврале и марте 1940 г в Москве проходили переговоры по тибетской экспедиции, причем советская сторона однозначно высказалась за ее поддержку. В частности, проходила встреча с начальником европейского отдела в Народном комиссариате иностранных дел Александровым.

Каковы были цели экспедиции? Если ее непосредственный руководитель Шефер воспринимал Тибет как анклав растительного мира, который идеально приспособился к враждебной для жизни среде, поэтому с научной точки зрения скрещивание тибетских культур с европейскими было весьма выгодным занятием, то высокопоставленный покровитель Шефера, Г. Гиммер, преследовал иные, эзотерические цели. После войны на американских допросах Шефер из раза в раз говорил о том, что был вынужден участвовать в планировании данной «безумной затеи», так как: во-первых, находясь во главе экспедиции, он мог наилучшим образом саботировать ее деятельность; во-вторых, он хотел использовать полученные от Гиммлера деньги и оборудование для продолжения научных изысканий на Тибете.

Итог: 1939 году тибетская экспедиция СС успешно вернулась из Азии в Германию. Вопреки всем трудностям и непредвиденным обстоятельства, немцам удалось полностью выполнить запланированную рабочую программу. Более того, им даже удалось, первыми немцев, попасть в закрытый почти для всех европейцев город Лхасу. Во время экспедиции был снят почти каждый шаг путешественников. В ходе сенсационной экспедиции было собрано множество уникальной информации, но явных чудес и оккультных центров мистическое сердце мира – «зафиксировано» не было…

«Представление о том, что в Гималаях должны были сохраниться остатки первоначальной арийской расы, была не настолько уж нова. Историческая лингвистика и этнография приблизительно с 1850 года уделяли пристальное внимание народам, заселявшим пространство от Кавказа до Дальнего Востока. Протяженность горных хребтов и оторванность некоторых долин от внешнего мира привели к тому, что на Кавказе, по мнению немецких ученых, несколько народностей развили свои собственные языки и диалектические наречия. Опираясь на тот факт, что в высокогорных Альпах сохранились почти в нетронутом виде диалектические анклавы ладинского или ретороманского наречия, то можно было предположить, что в горах Памира и Гималаев, почти отрезанных от внешнего мира, подобные случаи были широко распространенным явлением. Согласно мифам жителей Каракорума, проживающих в долине реки Хунза, они являлись прямыми потомками солдат, входивших в войско Александра Македонского. При этом можно было предположить, что отдельные горные племена могли быть прямыми потомками протоарийской расы. Это соображение играло в планах Шефера отнюдь не последнюю роль. При этом сам Шефер в выражении данной идеи опять же не был слишком оригинальным. Дело в том, что еще в начале ХХ века венский этнограф Вильгельм Шмидт-отец пытался доказать, что на Тибете сохранились не только исчезнувшие виды растений и животных, но и продолжали сохраняться архаичные общественные формы древних арийских племен. В заявлении на организацию экспедиции, которое было подано Шефером в Немецкое исследовательское общество, подробно описывалась сфера деятельности каждого из участников экспедиции. Сам же Шефер кроме всего прочего был готов взять на себя решение организационных проблем. В основных чертах Шефер был готов назвать даже приблизительный состав данного проекта и примерную дату его начала».

В визуальном плане мировая история была переписана в монгольском имперском коде: внешне иранские шахи и тюркские султаны с их воинами неотличимы от монголов. Есть ли основания видеть инициаторами этих художественных программ ильханов? Кочевая аристократия во главе с ильханом занималась иными «художественными» проектами, а именно курултаями…Только тот, кто облачился в монгольский костюм, был интегрирован в имперские структуры. Праздничные сценарии перетекали в художественное пространство книг. Миниатюры со сценами из жизни монгольского двора составили единый ряд с миниатюрами из «Шахнаме». Иранские царские символы добавились к монгольским инсигниям: так у ильханов появились короны и роскошные троны с подушками власти. Художественное творчество персов, обращаясь к великому прошлому Ирана, компенсировало неприятие настоящего. Но это прошлое было воображаемым, поскольку цари и герои персидского эпоса облачались в монгольские одежды…

Монгольская элита в Персии – новое явление, ее внешние атрибуты отличались от непритязательного стиля эпохи Чигис-хана, и вовсе не походили на персидские. В моде было золото».

А.Г. Юрченко. Хан Узбек: Между империей и исламом (структуры повседневности)

В XIV веке за идейную власть над степным поясом Евразии сошлись Монгольская империя и Всемирный Халифат. Конфликт идей в частности выражался в том, что тот же самый хан Узбек для европейцев «считался» императором, а для мусульман – султаном. Военная элита Орды жила по императорским законам, а вот новые города на ее территории могли восприниматься как центры именно мусульманской культуры. Одна из глав посвящена анализу Каталонского атласа, датированного 1375 г. Это единственная карта той эпохи, на которой «в деталях» изображена Монгольская империя и ее символы власти. «Иоанн Хильдесхаймский озвучивает один из мифов, тревожащих воображение европейской элиты. Речь идет о символическом присвоении богатств Востока, некогда преподнесенных волхвами младенцу Иисусу… Топография этого мифа и его сценарий, а также все персонажи изображены на Каталонском атласе».

Созданное в 1261 году после успешного завоевательного похода внуком Чингис-хана Хулагу государство Хулагуидов состояло из земель Ирана, Ирака, Афганистана и части Малой Азии. Первоначально столицей стал город Мараге, а затем – Тебриз, который во время похода монголов избежал штурма и разрушения, дважды сумев выплатить внушительную контрибуцию Хулагу, основавшему правящую династию и получив титул ильхана. После смерти Хулагу вторым ильханом стал его сын Абака-хан (1265—1282), получивший в 1265 году в жены дочерь императора Михаила VIII Палеолога Марию Деспину, которая предназначалась в жёны скончавшемуся Хулагу.

После смерти Абака-хана к власти пришел его брат Текудер, но через два года он был свергнут и казнен своим племянником Аргуном (август 1284 – март 1291), старшим сыном Абака-хана. Преемником Аргуна стал его брат Гайхату (июль 1291 – март 1295), пытавшийся вести бумажные деньги. Затем было короткое правление молодого царевича Байду и к власти пришел Газан-хан (ноябрь 1295 – май 1304), принявший ислам и начавший реформы управления.

«Лесть придворных историков не знала границ. Речь идет об ильхаме Газане, затмившем подвиги легендарного царя и охотника Бахрам Гура, одного из героев «Шахнаме» Фирдоуси. Бахрам Гур однажды у газели сшил стрелою ногу с ухом. Монгольская же стрела вершила чудеса. «Однажды государь ислама погнался за дикой козой. Он метнул стрелу и показалось так, что стрела не попала в нее. Вдруг коза упала. Толпа окольных людей (ее) осмотрела и (оказалось, что) стрелой ей было причинено девять ран. Все люди это воочию наблюдали и поняли, каким образом эти девять ран произошли. Стрела была такая, которую монголы называют тунэ. У ее наконечника имеется три весьма острых лезвия. Когда коза была в воздухе и четыре ноги ее сошлись вместе, стрела, попав во все четыре и ранив (их), прошла дальше, попала в пах, брюхо и грудь, и каждое острие ее нанесло рано вдоль. Затем (стрела) попала в шею и горло и нанесла еще две раны, так что по определении таким образом виднелось девять ран. От этого происшествия совсем стерся рассказ о Бахрам Гуре, который ухитрился стрелою пришить ногу дикой козы к уху, чему люди изумляются и уже 1500 лет изображают (этот случай) на стенах и в книгах. Это обстоятельство воочию видели свыше двух тысяч человек» (Рашид-ад-дин. Т. III.).

Кому адресовались такие рассказы? Кому угодно, только не монголам, понимавшим толк в стрельбе из лука. Неуклюжая лесть – инструмент борьбы лидеров придворных группировок. Сравнение Газана с Бахрам Гуром принадлежит персу и адресовано персам, чьи метафоры были пустым звуком для монгольских аристократов.

Интереснее обратная ситуация. На одном из листов рукописи «Малая Шахнаме» Фирдоуси (ок. 1300) изображена следующая сцена. Бахрам Гур останавливается инкогнито в доме ювелира Махияра. Не зная, кто он на самом деле, ювелир угостил гостя вином и позвал свою дочь Арзу сыграть для него на арфе. Красота и благородная осанка Бахрам Гура заставили девушку безнадежно влюбиться в него, и в своей песне она сравнила его с самим шахом Бахрамом Гуром, что, несомненно, понравилось гостю. На миниатюре Бахрам Гур облачен в роскошный монгольский императорский халат, его свита тоже в монгольских костюмах. Непонятно, как это вяжется с желанием героя остаться незамеченным».

Задумайтесь: в некоторых школах в Силиконовой долине, которые посещают дети руководителей и сотрудников ведущих мировых технологических компаний, компьютеры запрещены. Зато есть мелки, гуашь, а в учебный план обязательно включены групповые занятия и прогулки на природе.

Этот запрет распространяется на детей до тринадцати лет. Не только в школе, но и дома. Почему такой выбор для своих детей делают сотрудники, которые сами создают технологии? Гаджеты имеют интуитивно понятное управление, а для того, чтобы научиться исследовать что-то, общаться с другими, решать сложные задачи, нужны время и опыт».

Альберто Пеллай, Барбара Тамборини. Выключи смартфон!

Полноцветное издание, написанное итальянскими психологами, предназначено как детей, так и для родителей. Для детей в книге есть иллюстрированное стихотворение, в котором переплетены мысли ребенка и взрослого, чтобы помочь им правильно понять друг друга. Часто, когда взрослые оказываются вместе детьми в очереди или в автомобильной пробке, и ребенок капризничать, то родители дают ребенку свой телефон или планшет. Малыш начинает использовать гаджет, что обеспечивает папе или маме немного спокойствия в данный момент, но отключает многие чувства ребенка, препятствуя нормальному развитию. Насколько передовые смартфоны способны представить полноценные возможности для развития детского творчества? И что нужно ребенку помимо смартфона?

Авторы предлагают учиться вместе – взрослым и детям – открывать для себя окружающий мир; играть с детьми, придумывать новые увлекательные и познавательные занятия.

«Научите ребенка справляться со скукой. Для некоторых детей это действительно сложная задача. Однако исследования доказывают, что видеоигры увеличивают риск расстройства внимания и вызывают гиперактивность у детей… Покажите пример. Не используйте гаджеты, когда разговаривайте с детьми или просто сидите рядом. Постарайтесь не прерывать игру с ними, чтобы ответить на сообщение. Делайте это только в крайних случаях. Продемонстрируйте, что вы умеете развлечься и придумать игру и без смартфона. Создайте дома уголок с материалами для изобретения новых игр…»