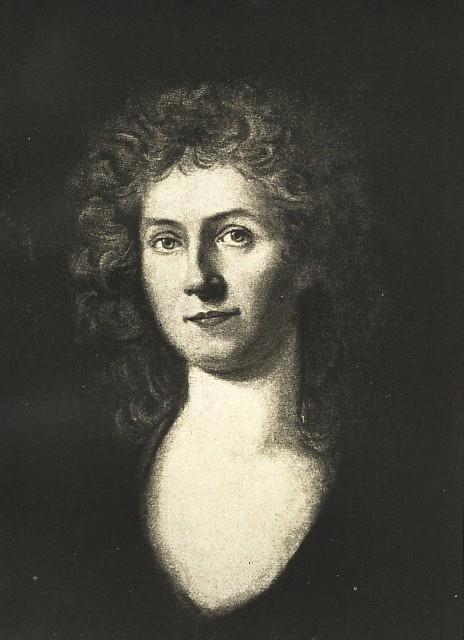

Портрет, использованный в качестве иллюстрации — это автопортрет немецкой певицы Короны Шрётер (1751-1802)

Начнём с того, что название «Средство Макропулоса» существует только в русском языке. Оригинальное чешское название «Věc Makropulos» переводится как «Дело Макропулоса». Вообще «věc» в чешском языке – это «предмет», «вещь», «дело», «вопрос», «тема»; слово многозначное, и смысл его зависит от контекста, но никоим образом не означает «средство». Англичане пошли простым путём и перевели название как «The Makropulos Affair», а вот румыны оказались изобретательнее и точнее, назвав пьесу «Rețeta Makropolus», т.е. «Рецепт Макропулоса».

* * *

Изучение фантастики, написанной на реалистическом материале (а всё действие пьесы Карела Чапека «Средство Макропулоса» уютно помещается в обыденной Праге 1922 года) отчасти сродни критике, но задачи его шире – такое исследование призвано выяснить, что скрыто за текстом, словно за ширмой, и что нового можно выявить, опираясь на сведения, указанные автором.

В отличие от умозрительных «R.U.R.», весьма условной «Белой болезни», намеренно и расплывчато «общеевропейской» «Матери» – «Средство Макропулоса» прочно привязано к месту и времени, разве что адреса не названы (а вот телефонные номера фигурируют). И герои – не маски и не рупоры авторских мыслей, а гораздо более живые люди, чем в прочих нравоучительных пьесах пана Чапека.

Но – по порядку.

Двигатель сюжета – событие, случившееся здесь, в Праге, в 1601 году. Грек Иероним Макропулос, лейб-медик императора Рудольфа II, предложил своему патрону снадобье, позволяющее триста лет не стареть (далее – Средство). Император, благоразумно опасаясь принимать внутрь неизвестно что (в отличие от наших современников, готовых колоться невесть чем по наущению продажных СМИ), велел сперва потренироваться на кошках. Иероним, вероятно, твёрдо уверенный в успехе, дал Средство своей 16-летней дочери Элине, каковая свалилась в горячке и беспамятстве и провела неделю между жизнью и смертью. Разгневанный монарх упёк грека в тюрьму – а зря, потому что Элина в конце концов отудобела и… обрела трёхсотлетнюю молодость.

Любопытно, как Рудольф II собирался оценивать эффективность Средства. Чтобы убедиться, что черепахи живут сотню лет, надо самому жить дольше их…

Итак, император остался при своём. Через десять лет его, слегка ополоумевшего от застарелого сифилиса, тихо выпихали в почётную отставку, где он год спустя и помер, вряд ли осознавая окружающее. О судьбе Иеронима далее не упоминается, а вот умненькая Элина, поняв, что теперь надо выкручиваться самой, убежала из Праги «не то в Венгрию, не то в Турцию», прихватив рецепт Средства.

Всё остальное в пьесе вращается вокруг Элины, сумевшей за 321 год выжить и даже умеренно преуспеть, а также вокруг пергамента с рецептом.

А теперь оглянемся и попробуем по пунктам осмыслить написанное выше.

Грек

Об Элине Макропулос сказано – «гречанка с Крита». Закономерно предположить, что и отец её – с Крита.

То есть какой же он грек?.. он критянин. А Крит – это вам не хухры-мухры. Это Дедал (афинянин, но прославившийся именно на Крите), Лабиринт, Минотавр и минойская цивилизация, которая вообще первая в Европе. Где в религиозной сфере главенствующую роль играли женщины, и почиталась богиня со змеями, которые (случайно) символ вечности – и уроборос, если кто забыл.

Правда, дорийцы ещё в XIII в. до н.э. этих минойцев захватили и ассимилировали, но не заменили их собой. Критяне так и остались наособицу, себе на уме и сами по себе, из чего и выросло знаменитое «Все критяне – лжецы». Думаете, оно спроста и случайно?.. Ну да, конечно…

А ещё у критян была блестящая медицинская школа и традиция врачевать владык.

Не верите?

А вот вам реальный персонаж -

«Андромах (др.-греч. Ἀνδρόμαχος, лат. Andromachus; I век н. э.) – придворный врач императора Нерона, уроженец острова Крит. Особенно прославился изобретением целебного средства против животных ядов (так называемого териака). Младший брат (или, возможно, сын) Андромаха был также придворным врачом Нерона»

О как!.. И снадобья составлял дай Боже. От животных ядов. Что вполне возможно трактовать как «от органических токсинов». В том числе эндогенных.

И тут мы вправе привести цитату самого Чапека из предисловия к «Средству...»: «Толчок к ней [пьесе] дала мне теория, кажется, профессора Мечникова, о том, что старение есть самоинтоксикация организма».

Интересно уроборос замкнулся, да?

Триста лет не стареть

Благодаря Чапеку свойства Средства нам более-менее известны, а то, что не сказано, можно выяснить по косвенным данным.

Рудольф II хотел вернуть себе молодость и потому щедро оплачивал исследования по философскому камню – согласно легенде, lapis philosophorum способен повернуть время вспять и привести организм к оптимуму 25-30-летнего возраста. Предложенное Макропулосом Средство этого не обещало, но могло стабилизировать человека в том виде, в котором он Средство принял. Во всяком случае, процессы старения резко замедлялись. Элина, прожив три века с небольшим, «постарела» едва на пятнадцать лет (Кристина, героиня пьесы, указывает, что ей «лет тридцать»). Возможно, Средство увеличивало регенеративные возможности (Элина несколько раз была ранена, и, похоже, даже серьёзно, но выжила), а также обеспечивало защиту от инфекционных заболеваний.

А вы как думали?.. это же до-антибиотическая эра. Никаких пенициллинов и стрептомицинов. Даже сальварсана нет. А Элина Макропулос, которая вела активную личную жизнь и крутилась в обществе, умудрилась за три века избежать последствий буквально всех инфекций, которые косили и простонародье, и высший свет. Туберкулёз, дизентерия… да мало ли какие ещё? Вы полагаете, что тогда не было вирусных гепатитов, в том числе передающихся интимным путём?.. ну, вы оптимисты…

Да, и репродуктивную функцию она не утратила. На вопрос архивариуса Витека «Много у вас было детей?» Элина честно отвечает: «Человек двадцать. Иной раз, знаете, не убережёшься...»

Мы тут взрослые люди, и давайте уж без сантиментов. Неизлеченная гонорея вызывает у женщин (равно как и у мужчин) стойкое бесплодие. Чем-чем, но уж этим Элина Макропулос не страдала, однозначно. Двадцать человек детей!.. Спасибо Средству.

Возможно, косвенно это касается болезни самого Чапека, поскольку темы «интим & дети & роды» он старался не затрагивать. Напомним – в пьесе «R.U.R.» он выдумал заводских роботов, сельскохозяйственных роботов, роботов в роли прислуги и секретарей, даже роботов-солдат, но роботесс в роли любовниц исключил из сюжета напрочь, хотя капиталистический строй создал бы их тотчас, как только появилась бы возможность. Роботы женского дизайна фигурировали в пьесе а) для разнообразия и б) потому что Чапеку захотелось перезагрузить человечество, используя робота с роботессой в качестве Адама с Евой.

Лишь создав образ распутницы (а Элина – распутница, именно так он её изобразил), Чапек позволил героине иметь детей.

В мемуаристике он известен как человек, страдавший болезнью Бехтерева (анкилозирующий спондилит), но возможно, что это «нас возвышающий обман». Существует и другое заболевание, вызывающее сходное поражение суставов – т.н. синдром Рейтера, который часто вызывается хламидиями и гонококками. Во всяком случае, Чапек 15 лет морочил голову актрисе Ольге Шайнпфлюг, а когда они наконец поженились, детей у них не возникло. Как вариант – по причинам, указанным выше.

Это Прага, господа. Мелкий и гадкий клон «весёлой Вены». Город, где гампейзы, сиречь публичные дома, согласно хроникам существовали минимум шестьсот лет, с XIV века по 1922 год. Да-да, прямо до года создания «Средства...», после чего начался особо заметный рост венерических заболеваний – до 1/3 всех обращений к врачам.

К слову – отец Чапека был видный местный врач, который мог устроить сыначке любой законный откос от армии.

И устроил.

Но мы отвлеклись.

Речь идёт о препарате, который после однократного приёма (если принявший выживет), обеспечивает а) долгую жизнь без ярко выраженных возрастных изменений, б) серьёзное увеличение регенеративных возможностей, и в) защиту от инфекционных болезней (возможно, и от опухолей, но это не факт).

Знаем ли мы что-либо подобное?

Да! да!

С недавних пор стали известны препараты генной терапии – Золгенсма, а теперь и Hemgenix, которые стоят от 2 до 3,5 миллионов долларов за один укол. Скажем, препарат Золгенсма доставляет синтетическую функциональную копию гена SMN1 в клетки двигательных нейронов, используя адено-ассоциированный вирус-вектор 9 серотипа (scAAV9).

Укол обещает исцеление от смертельных наследственных болезней – спинальной мышечной атрофии или гемофилии.

Обещает, но не гарантирует – некоторые пациенты, получив заветный супер-укол Золгенсма, умирают в муках…

...примерно как принявшие Средство. Скажем, любовник Элины барон Йозеф Фердинанд Прус, решивший испытать препарат Макропулоса в 1827 году, умер после долгих мучений, «в горячке и ужасных судорогах». Элина испытала это на два века раньше, но выжила – возможно потому, что была моложе, крепче.

Почему бы не предположить, что Иероним Макропулос случайно опытным путём нашёл (или получил от кого-то) способ надолго продлевать работу теломераз – ферментов, позволяющих клеткам размножаться без старения? Фактически, это ключ к клеточному бессмертию, «источник вечной молодости», не хуже того родника, который искал конкистадор Понсе де Леон.

И этого будет достаточно. Разумеется, от смертельных травм Средство не защитит и юность не вернёт, но заметно обновиться и надолго стабилизировать организм – позволит.

Но вот что касается гарантий – тут как во всей медицине, 100%-ного успеха никто не обещает. Барон Прус умер, Элина еле выкарабкалась, а остальным уже как повезёт.

Вы читали, из чего бодяжили териаки, которыми прославился Андромах?.. о, вы много потеряли из той части знания, где собраны рецепты фуфломицинов...

Агасфер в юбке: основы выживания

Учитывая завязанные на мутном трансгуманизме планы нынешней чешуйчатой элиты о формировании касты эдаких джи, даже овер-джи, небожителей, аккумулировавших мудрость всех предшествующих поколений и с внечеловеческим прагматизмом пасущих всё остальное быдло, можно смело утверждать, что ныне Средство было бы востребовано на «ура». Наёмные биохимики и наномолекулярные инженеры очистили бы продукт Макропулоса от примесей, выделили бы кристально чистую действующую квинтэссенцию – и готово дело. И Дэвиду Рокфеллеру с раздвоенным языком не пришлось бы заклать семь человеков, чтобы последовательно пересадить себе семь сердец и тем продлить своё богопротивное существование. А кого из своего выводка наделить долголетием – это их рептилоидное дело и отдельная песня. Как мы убедились на примере потомков Элины, в т.ч. от барона Пруса, по наследству свойства Средства не передавались. Превращение человека в ГМО с помощью Средства всегда было личным, индивидуальным и в гаметы не входило.

Если исключить персоны, как бы вечноживущие в посмертии (король Артур, Ожье Датчанин, прочие «спящие рыцари»), то Европа знает мало вечных странников и запредельных долгожителей, и значительная их часть – приблуды из ближневосточной мифологии. Каин (теоретически, он жив доселе), Хадир Грюн (он же арабский Хидр или Хизр), Агасфер…

Чисто европейскими можно назвать лишь Николя Фламеля и графа Сен-Жермена, вкусивших магистерия и с тех пор ведущих сложную конспиративную жизнь. Но всё-таки философский камень – снадобье более крутое, чем териак Макропулоса; в теории, он, как киноварная пилюля даосов, даровал биологическое бессмертие. Скажем, Фламеля якобы видели в Париже через 400 лет после смерти, и он вполне неплохо выглядел.

С 1601 г. в компанию супер-долгожителей без всякого желания влилась Элина Макропулос, на момент генной трансформации оказавшаяся буквально у разбитого корыта.

Ну, сами посудите – семьи нет (мать и братья-сёстры отсутствуют по умолчанию), отец в опале и в тюрьме, дом без хозяина, ноги еле держат. В лучшем случае она чувствовала себя как человек, которого из реанимации перевели в общею палату со словами «Будет жить!»

Ценности пергамента с рецептом она не могла представлять – дай Бог, чтобы осознала её лет через двадцать-тридцать, заметив, что остаётся в неувядающей поре девичьей свежести.

Но в свои шестнадцать лет Элина уже обладала некоторым житейским опытом. И не только бытовым. Иначе бы не говорила о Рудольфе II: «Вот был развратник! Постойте, я вам такое о нём расскажу...»

Попадаться на глаза монарху сейчас было опасно – того гляди, вгорячах саму в темницу заточит. Значит, надо выживать.

Вряд ли будет ошибкой предположить, что Элина, собравшись с силами, сгребла папин золотой запас, мелкие ликвидности и – дала драла.

На пути скитаний её подстерегали две опасности: а) авторская воля Карела Чапека и б) Л – Логика житейских обстоятельств места и времени, а именно – нача́ла XVII века в имперской Богемии. И труднее всего было увернуться от Чапека. Но Карел всерьёз вознамерился живописать межвековую авантюрьеру XVII-XX вв. и по этой части напортачил не слишком сильно. Так, в меру.

Скажем, «я бежала с рецептом не то в Венгрию, не то в Турцию».

Карел в карту не смотрел. Иначе бы задумался – как одинокая девушка, даже ушлая, разбитная и с деньгами (Элина, как ни крути, была не Маленькая Разбойница у Андерсена, а таки домашняя девица у отца лейб-медика) доберётся до Венгрии (250 км) или владений османов (500 км). И (это важно!) – что она там будет делать? Напоминаем – времена Влада нашего Цепеша, когда девственница с мешком золота могла спокойно пересечь Валахию, полтораста лет как минули. Если они вообще были, эти сказочные времена.

Разве что прибиться к компании, сколько-нибудь гарантирующей охрану. Купеческий обоз, компания паломников или труппа бродячих актёров. Учитывая дальнейшую карьеру певицы – скорее, последнее. Не маркитанткой же быть при ландскнехтах!.. Но ещё предстояло пронюхать, где можно петь за деньги и чувствовать себя в безопасности. Точно не у турок. Там – в сераль, и все дела.

В сюжетных целях Чапек наделил Элину выигрышной внешностью и певческим талантом, и вот эта, как писали бесхитростные локализаторы эпохи видеосалонов, «греческая смаковница» пошла на штурм европейской культурной среды.

А вторгаться в ту пору было куда.

В начале XVII века оформился, как нечто самоценное, новый музыкально-театральный жанр – опера.

Первая опера была создана в 1607-ом, название жанр получил в 1639-ом, хотя по факту первый публичный оперный театр «Сан-Кассиано» открылся в Венеции уже в 1637 году. Разумеется, опера возникла не на пустом месте, и в начале странствий Элины уже вполне можно было пристроиться в творческий коллектив, имеющий крышу над головой, курицу на обед и заинтересованную публику, среди которой, на минутку, фигурировали богатые покровители, спонсоры, донаторы и всякие прочие папики. Были бы голос и внешность, а денежки будут.

Из Италии опера быстро распространилась на Австрию и Германию, затем попала в Англию и, наконец, в 1669 году поэт Пьер Перрен получил от «короля-солнца» Людовика XIV патент на создание в Париже оперного театра.

Пажить, на которой Элина могла пастись, пока не надоест, устроилась буквально на века, словно жанр сам хлебнул Средства. Оперные дивы обоего пола чаруют народ голосами до сих пор, уже 416 лет, и конца этому не видно.

Между прочим, в 1761 году в парижской опере видели бессмертного Николя Фламеля с супругой. Говорят, их сопровождал сын, рождённый в Индии. Так что мог случиться и кроссовер, если Фламель слушал пение Элины.

В пьесе Чапека Элина перечисляет лично знакомых ей оперных певиц, карьеры которых относятся к XVIII веку – Анна Мария Страда (1719-1741), Корона Шрётер (1751-1802), Лукреция Агуяри (1743-1783), Фаустина Бордони (1697-1781). Элина говорит о них всякие гадости в пренебрежительном духе. Ну, ясно – конкурентки же. И обидно, наверное, что её, «величайшую певицу в мире», в XX веке продолжают сравнивать с давно истлевшими покойницами, что те до сих пор как бы витают рядом в качестве эталонов.

И хотя у Чапека ясно написано «Corona», наш переводчик решил блеснуть и перевёл как имя немецкой певицы как «Коррона». Для крррасоты.

«Не хорошо быть человеку одному» ©

Мало-помалу Элина устроилась в мире так, чтобы ни от кого всерьёз не зависеть, кроме публики – а к постоянно меняющимся вкусам публики приспособиться можно. Наверняка у неё были романтические отношения – иначе, где бы она набралась опыта, за который Прус (не тот барон, а его потомок в 1922-ом) именовал Элину «искушённой распутницей». А ведь он всего лишь почитал её интимные письма, найденные в архиве его предка… правда, он и представить не мог, что та, прежняя, и эта, нынешняя – одно лицо.

Но годы шли, и однажды Элина поняла, что люди стареют, а она – нет. Значит, Средство работает?.. Тогда она вновь достала отцов рецепт и задумалась над ним.

А что, если найти любящего человека, с которым можно прожить триста лет и…

Так начались её попытки отыскать себе пару, с кем коротать века.

Как говорил безымянный могильщик в записках Евгения Иванова: «А ты мужа ищи, который не помрёт!»

Проблема женщины-джи – едва сживёшься, свыкнешься с милым дружком, а он, гляди, уже сморщился, увял и под дерновое одеяльце. Что ж их, так и оплакивать регулярно, как домашних хомячков?

Первым, на ком Элина повторила отцовский опыт, был некий «тирольский патер» в 1660 году. К тому времени Элине хронологически было 75, физиологически что-нибудь 18, и в некотором роде она была живой рекламой Средства: «Делай как я!»

Патер микстуру выдержал, выжил, но ожидания Элины обманул – подался строить церковную карьеру и даже достиг папского престола. Скорее всего, под именем Иннокентия XI (интронизация состоялась 4 октября 1676 г., ч/з 16 лет после приёма Средства), но это отдельная история. Элина за ним не последовала (а он, скорее всего, предлагал) – хотя Рим спокойно был воспринял конкубину наместника Св.Петра. Первый раз, что ли. Однако не забудем – Элина предпочитала блистать на сцене, слушать хвалы своим талантам, а папское государство предлагало лишь богатство и роскошь.

Кроме преходящих увлечений, у Элины было и несколько серьёзных, и она ещё четырежды доставала отцовский пергамент, чтобы предложить очередному избраннику триста лет совместного счастья. Увы, по разным (в т.ч. неназванным) причинам никто с нею не остался. Перечислим их списком, так проще –

* Уго, итальянский офицер, красавец (убит)

* Андрей Нэгели (в оригинале Nägeli – швейцарская фамилия)

* Бомбито, бездельник, брачный аферист (в оригинале – Bombita (sic!))

* Йозеф Фердинанд Прус, барон (умер в 1827 г. после приёма Средства)

Обратите внимание – хотя Элина охотно вращалась в столицах и центрах значимых событий (Венский конгресс, революционный Париж, Злата Прага), не чуралась знакомств с эпохальными фигурами (Жан-Поль Марат, Жорж Жак Дантон – чем не фигуры?), друзей сердца она выбирала из людей попроще, не столь видных. Священник, офицер, брачный аферист, барон (не герцог же!)… Но увы, ни с кем не сложилось. Не судьба. Барон Прус, которого она любила больше всех, сотню лет помнила по нежному имени Пепи и плакала о нём – мог стать её опорой, но умер от побочки Средства. И даже сыну от Элины не сумел обеспечить наследство.

А вот Бомбито, проходимец, как-то встретился с Элиной век (или больше?) спустя. К тому моменту он уже понял, что её странное обещание «будешь жить триста лет» – не шутка. И он поделился с ней впечатлением – «До ста, до ста тридцати лет ещё можно выдержать, но потом, потом... начинаешь понимать, что... потом душа умирает».

Насчёт души и Элина, и Бомбито, конечно, преувеличивали, но что-то жгуче искреннее в их мнении есть. Наверное, то же самое, что описывал Владимир Муравьёв в предисловии к «Властелину Колец»: «Там бессмертье им [эльфам] не в тягость, а в Средиземье оно их постепенно изнуряет, становясь дурной циклической бесконечностью аналогичных происшествий».

Правда, артистическое честолюбие Элину не покинуло. Как, должно быть, и Бомбито не покинула азартная страсть к обольщению. Успех повторялся, из надпочечников выбрасывался адреналин, из гипофиза и гипоталамуса – эндрофины, жизнь становилась прекрасной… до следующего триумфа. А в промежутках между восторгами – да, скука. Может быть, даже такая, что «у вас, людей, для этого просто нет названия». Нам трудно судить об эволюции чувств у людей, живущих триста и более лет.

Чапек вполне здраво предположил, почему Элина перестала испытывать привязанность к своим детям. Вероятно, в начале трёхвекового пути она любила их, но по мере того, как её собственная жизнь длилась и длилась, она начала замечать, что дети эффект Средства не наследуют – и с тех пор старалась от них отделаться, чтобы не видеть, как они стареют.

Отсюда проистекают её циничные высказывания: «Мне наплевать, что ты – мой потомок. Я сама не знаю, сколько моих пащенков бегает по свету», «На кой чёрт мне было заботиться о своих детях». Эгоизм и другие неприятные свойства долгожителей предсказывал в своё время Свифт, моделируя странную породу струльдбругов.

Нельзя однозначно утверждать, что именно такой Элина и должна была стать. Такой её сделал Чапек, стремясь угадать и подчеркнуть те черты личности, которые, на его взгляд, должны развиться у человека, прожившего три века. По его мнению, кроме уже упомянутого честолюбия (а ничем иным объяснить стремление торжествовать в опере нельзя) у сверх-долгожителя должны сохраниться обострённая любовь к жизни и некоторый интерес к тем её сторонам, которые обеспечивают выброс пептидных гормонов. Кроме повторного обретения рецепта Макропулоса (не понять зачем отданного Йозефу Фердинанду Прусу), Элину на всём протяжении пьесы вяло заинтересовало лишь одно: «Ну, как? Уже познали райское блаженство?» Вопрос был обращён к платонически влюблённым Кристине и Янеку. Это ей любопытно, это задевает какие-то струны в душе – а вот когда Янек из-за неё застрелился, Элина равнодушна: «Что ж, мне бегать из-за этого растрёпанной?» Рядом рыдает барон Прус, у которого единственный сынок с собой покончил, а мадемуазель дива спокойно причёсывается.

Но следует повториться – такой её изображает автор, который вообще по части женских персонажей был, мягко скажем, не силён от слова «совсем».

Зато героев-мужчин, которые от женщин дистанцируются и свершают свои подвиги в отшельническом одиночестве, у него вагон и маленькая тележка. Инженер-химик Прокоп, изобретатель кракатита, физиолог Россум, создатель альтернативной жизни, доктор Гален, автор лекарства от «белой болезни», трудоголик архитектор Алквист из «R.U.R.» – вы заметили рядом с кем-нибудь из них жену? дочь? мать?.. Нет, как можно!.. Тян не нужны! Мужчина-герой – он типа гомункула, заводится сам собой, путём самозарождения, в колбе, потом вылупляется и совершает всякие открытия...

Ну и вот, наш мизогинный автор взялся создать героиню-женщину. У неё по крайней мере был отец, Иероним Макропулос – но матери, заметьте, не было! из-за чего ситуация тяготеет к «Авраам родил Исаака» или созданию альрауна.

В результате героинь в пьесе остаётся две – прожжённая распутница Элина и стерильно невинная Кристина.

В уста последней Чапек охотно вкладывает рассуждение о любви, которое и ныне, сто лет спустя, может иметь большой успех в определённых кругах: «Ты не знаешь, что такое, когда женщина любит. Это так унизительно… Тут уж не думаешь о себе, а идёшь за ним, как рабыня... такая не своя, такая его... Иногда мне хочется избить себя за это».

Когда Янек вышиб себе мозги, Кристина не очень-то и расстроилась. Подумаешь, трагедия какая. Вот и Элина говорит: «Ах, столько народу стреляется», есть к кому прислушаться. Был Янек, будет и Франек.

Здесь уместно упомянуть, что Янек не просто так «стал героем», а роковым образом переключившись с милой Кристины на femme fatale Элину. Когда же он случайно углядел, что его папенька заходит к диве в будуар, ему ничего не осталось, как накатать родителю прочувствованную записку «Папа, я узнал жизнь, папа, будь счастлив, а я...» Причём пишет подчёркнуто «детским почерком».

Вместо чтоб пойти и с горя накатить литруху пльзеньского – сразу за левальверт. «Мне восемнадцать лет, а папа пошёл к чужой тёте! Непременно надобно самоубиться».

Прямо как у Дорошевича в «Дворянском гнезде»: «Как что не так, не по-ихнему, сейчас в рощу и вешаться».

Пан Чапек умел выжимать из зрителей слезу! Тут надо действовать быстро, напористо, чтобы зритель поглощал интеллектуальный продукт смаху, ложка за ложкой, не успевая задуматься – «А почему, собственно…»

Мало-помалу мы перемещаемся на территорию авторских косяков, которых тут есть. Но прежде, чем туда шагнуть, наметим список названных Чапеком аватаров Элины Макропулос:

* Эллен Мак-Грегор, певица Венской императорской оперы (1810-1820-ые). Примечание: «Венская императорская опера» – это фантазия переводчика. В действительности (и у Чапека) оно называлось «Венская придворная опера», Wiener Hofoper.

* Екатерина Мышкина, русская певица (1840-ые)

* Евгения Монтес (около 1870, Испания)

* Эльза Мюллер (Германия, 1879)

* Эмилия Марти (Чехословакия, 1922)

Как героиня меняла легенды раз в 20-30 лет (а то и быстрее), вы можете представить сами. Кстати, перемещаясь из столицы в столицу, она реально рисковала встречать одних и тех же лиц, знавших её по разными именами – например, дипломатов. Бывший дипломат Макс Гаук-Шендроф, явившейся к ней в Праге полвека спустя после их романтических отношений в Испании – тому пример, а ведь могли быть и те, кто встречал её в Вене и Санкт-Петербурге с разрывом всего лет в двадцать. И кроме дипломатов, есть настоящие шпионы, те ещё глазастее.

Европа не особо велика, и примелькаться там – как делать нечего. С появлением же фотографии всё становится особенно занятно. Кто забыл – изобретена в 1822-ом, ровно за сто лет до возвращения Элины в Прагу, массово внедрена к середине XIX века.

Коробочка с багами

Не хайпа ради, а токмо справедливости во имя.

Может, они и не баги вовсе, а фичи? Ну, типа сценических эффектов. Всё-таки пьеса не роман, тут длинным описанием с намёками на человеческие нервы не воздействуешь.

Так, например, фичей является наличие рецепта Макропулоса в единственном экземпляре. У Чапека это переходящая фишка. В единственном экземпляре существует рукопись Россума, описывающая создание живой материи из чего ни попадя. Секреты «как делается кракатит» и «как делается препарат против белой болезни» вообще находятся в головах у изобретателей. Но такое положение вещей вообще свойственно евро-американской креативной отрасли и патентным отношениям. Не особо напрягаясь, вы найдёте достаточно примеров того, как создатели чего-либо брали рецепт этого чего-либо с собой в постель и спали с ним в обнимку. И примеров того, сколько секретов было утрачено, потому что их из страха перед контрафакцией не держали в записанном виде. Или история муранского стекла. Да мало ли чего такого было!.. Тут Чапек точен и правдив.

Несколько более сомнительным выглядит то, что Элина возит с собой обширный бумажный архив, содержащий документы аж с 1603 года. Во избежание разоблачения, имея средства, можно было поместить изобличающие бумаги в банковскую ячейку и завещать их самой себе, то есть следующему аватару E.M., или прикопать где-нибудь в ларце с гидроизоляцией. Но в тексте есть намёк, что Элина любила перелистывать свою биографию и т.о. поддерживать последовательность событий в памяти. Что ж, допустимо.

А вот дальше начинается веселуха.

Напомним – чтобы получить доступ к архиву Йозефа Фердинанда Пруса, где находится рецепт Средства, Элина пишет бумагу от имени Эллен Мак-Грегор, датированную 1836 годом о том, что она является матерью Фердинанда Грегора, незаконного сына Й.Ф.Пруса. Смысл поступка Элины таков – если Альберт Грегор будет признан наследником Й.Ф.Пруса, он получит наследство и архив, а она – желанный рецепт.

Но обстоятельства меняются, и Элина получает заветный пергамент от нынешнего барона Пруса за ночь любви с ним.

Однако действующие лица, сличив дарственную подпись Элины на фотографии, подаренной Кристине (значит, таки Элина не боялась сниматься?), и подпись Эллен Мак-Грегор, начинают стращать её полицией – она-де изготовила поддельный документ.

На месте Элины следовало расхохотаться им в лицо – а где корыстный мотив-то? она получила бы с Альберта Грегора хоть медный грош за эту цидульку? Это шутка, идите все в пень. Или зовите полицию, посмеёмся вместе.

Простите, господа, вы вздумали шантажировать авантюристку, которая триста лет выходила сухой из воды?..

Альберт Грегор, временно лишившись рассудка, начинает проверять подлинность документа, подписанного Эллен Мак-Грегор.

«Но оно написано ализариновыми чернилами. Вы понимаете, что это значит? А? Что это фальшивка, почтеннейшая! … Чернила ещё совсем свежие. Обратите внимание, господа. (Послюнив палец, проводит им по документу) Расплывается. Что вы скажете, а?»

Эксперт уровень «Бог».

Не хватает только Гашека; он классно описывал идиотизм судебных экспертов.

В суде (а Элина имела полное право подать в суд на эту компанию исступлённых и альтернативно одарённых разоблачителей) Грегору пришлось бы узнать, что ализариновые чернила изобретены за 67 лет до нынешнего 1922 года, а предшествовавшие им железистые чернила не единожды фальсифицировались в корыстных целях (разбавление бензина ослиной мочой не вчера придумано). И, поскольку документ может быть признан подлинным, Бертик вынужден был бы поделиться с певицей Эмилией Марти миллионами из внезапно обретённого наследства.

Он, кстати, обещал застрелиться, если не получит наследство Пруса, подобно своему отцу. У них там эпидемия была или семейная традиция – стреляться по любому поводу. Но он предпочёл при всех слюнявить документ и доказывать, что он наследства недостоин. Правильно, Бертик! Там где-то валяется пистолет Янека – пойди и сделай харакири.

Но одинок ли был Альберт Грегор в своём неразумии? отнюдь! Ему составляла компанию сама Элина Макропулос!

Ничем иным, кроме как помрачением ума, нельзя объяснить то, что в метрике она записала своего сына как Фердинанда Макропулоса, а себя – «Элина Макропулос, гречанка с Крита».

Почему?

«Потому что... там мне пришлось назвать своё настоящее имя».

С какого переполоха? кто тебя за язык тянул – тебя, которая уже двести с гаком лет дурачила каждого встречного-поперечного? Врала, врала – и вдруг перед каким-то попиком из занюханного Лоукова разоткровенничалась?

«Не верю!» © Станиславский

Да мало того – совсем рядом та же Элина заявляет: «Эллен хотела, чтобы это имя [Макропулос] кануло в Лету».

Вы уж там разберитесь, пан Чапек, кто чего хотел.

Ну, и всякое по мелочам – то Элина с трезва принимается говорить на языках позапрошлых веков, то у неё с памятью проблемы, например:

ЭМИЛИЯ. ...о наследстве Пепи Пруса?

КОЛЕНАТЫЙ. То есть барона Йозефа Фердинанда Пруса, скончавшегося в тысяча восемьсот двадцать седьмом году.

ЭМИЛИЯ. Как, он уже умер?

КОЛЕНАТЫЙ. К сожалению. И даже без малого сто лет назад.

ЭМИЛИЯ. Бедненький! А я и не знала.

Всё это несущественные заусенцы, общей картины не портящие.

Чапек хотел поставить на героях опыт, испытать их пергаментом с записью, сулящей триста лет жизни.

Опыт удался, герои испытание не прошли, и юная Кристина, не обременённая интеллектом, спалила рецепт на свечке.

Самое выдающееся в эпилоге – это манифест элиты долгожителей, вложенной почему-то в уста барона Пруса. У него ещё сын не остыл, а он вдруг принялся чеканным слогом вещать о том, что в XXI веке собираются устроить на Земле глобалисты во главе с Клаусом Швабом. Это занятно, почитайте; вот вам фрагмент:

«Основать аристократию долговечности. … Жизнь нуждается только в лучших. Только в вожаках, производителях потомства, людях действия [в оригинале muži – мужчины]. О женщинах не может быть и речи. В мире есть десять, либо двадцать, либо тысяча незаменимых. Мы можем сохранить их, можем открыть им путь к сверхчеловеческому разуму и сверхъестественной силе».

Тут мизогинный оракул поперхнулся, поняв, что слегка нарушил конспирацию, огласив сокровенное «Nemluvím vůbec o ženách», «Я вообще не о женщинах», т.е. «Тян не нужны», наваждение покинуло Пруса, и закончил он совсем иначе, другим голосом: «Давайте думать о рождении, а не о смерти. Жизнь вовсе не коротка, если мы сами можем быть источником жизни...»

Нет ли в этом некоего несоответствия? То есть одно с другим слегка не согласуется.

Но хватит придирок.

Завершим на бодрой жизнеутверждающей ноте.

Знаковое имение Лоуков, за которое собственно, и шла пря Грегоров и Прусов о наследстве, реально существует. Насчёт залежей угля стоимостью в 150.000.000 крон (в ценах 1922 года), которые там якобы обнаружили в 1860-ых, выяснить ничего не удалось. Ныне это деревня с населением в 197 жителей (с 1932 г. население убавилось примерно вдвое). Там имеется церковь Святой Троицы с т.н. Роханской (о как!) гробницей, где с 1816 г. до конца 1970-ых покоилось забальзамированное сердце герцога Энгиенского, расстрелянного 21 марта 1804 года по приказу Бонапарта. Позже оно было перезахоронено во Франции рядом с возлюбленной герцога, Шарлоттой де Роан-Рошфор.

Что касается Элины Макропулос, то, если её миновали бедствия XX века, она дожила до тех же 1970-ых.