| Статья написана 22 июля 2021 г. 20:40 |

Дмитрий Травин. Десять ошибок в размышлениях о России // Звезда, 2021, №1, с. 194-208. — Миф о Западе 195 — Как направлен импульс 196 — Лестница модернизации 198 — Страны или регионы? 199 — Откуда берется модернизация? 200 — Роль обстоятельств 202 — У «дураков» есть своя правда 203 — Зависимость от культуры и от исторического пути 204 — От модернизации к революции 206 — Как возникает революция? 207 с. 194: Почти двести лет мы в России пытаемся понять причины нашего отставания. Начиная примерно со времен Петра Чаадаева остро стоит вопрос о том, почему Россия не может построить эффективную рыночную экономику и устойчивую демократию, почему плохо приживаются у нас европейские ценности. Каждое новое поколение пытается дать свой ответ. За два столетия ответов накопилось очень много. Одни совершенно ошибочные, в других есть значительная доля истины. Но однозначной и принятой всеми трактовки причин отставания нет по сей день. с. 195: Первая традиционная ошибка, с которой сталкивается большинство людей, пытающихся понять, почему Россия отстала в своем развитии, состоит в том, что они начинают основательно размышлять над проблемами нашей страны, а не над успехами тех, кто ушел вперед. На самом же деле истинная проблема состоит не в том, почему мы отстали. Важно понять, почему другие страны в какой-то момент смогли осуществить важные для своего развития преобразования. с. 196: Вторая типичная ошибка, распространенная в размышлениях о причинах российской отсталости, состоит в том, что мы сравниваем Россию с Западом в целом: от Англии до Болгарии, от Норвегии до Сицилии, от Эстонии до Португалии. Сколько раз мне приходилось слышать размышления о том, что` такое Запад, подкрепляемые лишь фактами, взятыми из опыта наиболее развитых государств! Про все остальные страны, формирующие сложную картину Запада, собеседники предпочитают не рассуждать, то ли просто не зная их реалий, то ли считая их не столь уж важными для анализа ситуации в России. с. 198: Из того факта, что модернизация идет концентрическими кругами, следует важный вывод. Не существует мира успеха и мира отсталости, как иногда полагают сторонники предельного упрощения картины нашей жизни, допуская, таким образом, третью важную ошибку в размышлениях о российских проблемах. Не существует каких-то волшебных средств для того, чтобы перейти из второго мира в первый, из лузеров в винеры. Не существует панацеи, с помощью которой можно излечиться от случайно «подцепленной» отсталости. Современный мир — это лестница модернизации, на верхних ступенях которой стоят более успешные страны; на средних — те, которые несколько хуже развиваются; а на нижних — те, что по какой-то причине сильно напортачили в своей истории. Ступеней на этой лестнице великое множество. И модернизация представляет собой медленное, постепенное продвижение снизу вверх. С 99-й ступеньки на 98-ю. С 74-й — на 70-ю. Скачок через десяток ступеней — это уже явный успех, свидетельствующий о том, что стране удалось осуществить по-настоящему значительные преобразования. с. 199: Четвертая распространенная ошибка связана с тем, что нам всегда привычно сравнивать между собой именно страны, а не отдельные регионы. Мы ощущаем себя гражданами России и хотим понять, почему Россия отстала от Англии, Франции или Германии. Однако на самом деле государства (особенно крупные) развиваются весьма неравномерно. Одни регионы могут находиться наравне с лидерами модернизации, тогда как другие и впрямь сильно отставать. В частности, если взглянуть на сегодняшнюю Россию, можно обнаружить, что Москва по ряду параметров практически не уступает крупным западным городам. Да и выглядит как динамичный современный город. Но стоит нам оказаться где-то в российской глубинке, как отставание сразу же проявляется, причем по целому ряду параметров. Здесь крайне низки заработки, здесь нет нормального благоустройства, здесь явно неудовлетворительное транспортное сообщение с крупными городами, не говоря уже о возможностях заграничных поездок. А кроме того, жители глубинки часто отличаются наиболее консервативным мышлением, отвергающим модернизацию. Многие провинциалы не стремятся самостоятельно принимать решения, полагаясь преимущественно на волю начальства, и тем усугубляют свои проблемы. с. 201: Однако на самом деле не всё так просто. Пятой важнейшей ошибкой при анализе причин отсталости той или иной страны является представление, будто бы лидеры нормальны, а отстающие ущербны. На самом же деле для основной массы людей в традиционном обществе нормальным состоянием является пассивность. В таком обществе человеку очень трудно представить себе, что можно жить иначе, чем жили веками отцы, деды, прадеды… Трудно представить себе, что можно хоть чем-то выделиться из общей массы. Трудно представить себе какую-то иную перспективу жизни, чем та, которая утвердилась веками. с. 202: Когда мы размышляем над этими вопросами, возникает опасность допустить еще одну — шестую по счету — ошибку. Мы начинаем думать, будто существуют какие-то объективные законы, вынуждающие страны модернизироваться. Вероятность подобной ошибки в нашей стране особенно велика, поскольку мы выросли из марксизма, строящегося на представлении о существовании подобных законов развития. И хотя некоторые поверхностные марксистские представления наше общество отринуло в связи с очевидным крахом коммунистической утопии, расстаться с фундаментальными его основами оказывается гораздо труднее. с. 203: Очевидная реакция сторонников перемен на возникновение подобных преград состоит в том, чтобы объявить всех не согласных с модернизацией «дураками». Не понимают, глупые, своего счастья. Однако подобный подход к решению проблемы является типичной ошибкой — седьмой в нашем списке. Дело в том, что у «дураков» есть своя правда. Если бы они просто были глупы и недостаточно образованны, то проблема модернизации легко решалась бы посредством просвещения. Просветители рассказывали бы людям, как хорошо всё будет после осуществления перемен, и темные слои населения постепенно прозревали бы. Увы, опыт модернизации во многих странах показывает, что, несмотря на бесспорное значение просвещения и несмотря на то что необразованных людей и впрямь бывает порой много, дело здесь отнюдь не только в знании. с. 204-205: Два этих препятствия модернизации можно назвать зависимостью от исторического пути страны и зависимостью от культуры. Мы часто их смешиваем. И это, конечно, плохо. Неспособность различать проблемы, порожденные зависимостью от исторического пути и зависимостью от культуры, является восьмой ошибкой, которую мы можем допустить при анализе причин отставания России. с. 206: Революция вообще является особенностью именно той эпохи, когда начинается модернизация. Девятой распространенной ошибкой во взглядах на перемены является стремление оторвать модернизацию от революции, тогда как на самом деле социальный взрыв обычно возникает как болезненная реакция именно на развитие общества. Мир быстро меняется, старые связи рушатся, новые утверждаются слишком медленно... и происходит разрыв: люди идут друг на друга в поисках неясной еще новой правды. У каждого она своя, а компромиссы кажутся невозможными и даже губительными для нового светлого мира. с. 207-208: Не следует упускать из виду связь модернизации с революцией. Но не следует и думать, будто бы революция автоматически возникает, как только начинается модернизация. Десятой ошибкой при размышлениях о том, почему Россия отстала, является представление, будто бы революция возникает, как только людей начинают агитировать за свержение власти капиталистов. На самом деле есть несколько важных условий, при которых модернизация срывается в революцию. Иначе говоря, модернизация делает такой срыв весьма вероятным, особенно в больших странах имперского типа, где существует наиболее сложная система противоречий — между классами, между отдельными социальными группами внутри классов, между нациями, между конфессиями, между регионами… Но произойдет ли революция раньше или позже, будет ли она долгой или короткой, станет ли сравнительно мирной или весьма кровопролитной, повторится ли неоднократно или окажется разовым срывом на пути модернизации — всё это зависит от комплекса обстоятельств. Отметим лишь важнейшие. Во-первых, любые смуты в низах общества имеют мало шансов превратиться в широкомасштабную революцию, если верхи остаются едины в своем нежелании ее допустить. Однако конфликты в элитах формируют пространство, в которое могут вторгнуться революционеры. Элиты конфликтуют из-за денег, из-за власти, из-за симпатии к новым идеям, из-за личных амбиций отдельных лидеров… Фактически внутриэлитные конфликты оказываются возможны в любой момент. И это открывает дорогу революциям. Более того, различные представители элиты могут «предать свой класс» и сами стать пламенными революционерами. Собственно говоря, из них обычно и формируются крупные идеологи преобразований, мобилизующие своими речами и статьями народные массы на активные действия. Во-вторых, эти народные массы трудно вызвать на активные действия в обычной ситуации, когда есть работа, зарплата, кусок хлеба с маслом. В сознании людей могут долгое время накапливаться представления о том, что мир устроен неправильно и хорошо было бы его переменить, но риск, связанный с переменами, удерживает потенциальных бунтарей в рамках законности. Однако, если вдруг уровень жизни по какой-то причине резко упал и само выживание стало проблемой, все представления о несправедливости, накапливавшиеся в головах, могут внезапно «выстрелить». Когда, с одной стороны, почти нечего терять, поскольку жизнь плоха, а с другой — есть четкое представление о том, как жизнь улучшить, миллионы людей могут выйти на площадь и даже взяться за оружие. Представления эти часто бывают ошибочными и даже просто нелепыми, но тем не менее в кризисные для общества моменты они срабатывают. В?третьих, эти кризисные моменты возникают не так часто. Иногда они появляются в связи с естественным ходом событий, и их почти невозможно предотвратить. Таковы, например, случаи крупных экономических кризисов, оборачивающихся закрытием предприятий, потерей работы и бытовыми бедствиями для миллионов. Но иногда кризисы возникают из-за запутавшихся в своих действиях политиков. Например, те могут начать войну в надежде повысить свою популярность благодаря будущим победам, но конфликт с соседями оборачивается поражением или по крайней мере столь длительными хозяйственными трудностями, что массы перестают терпеть, а идеологи перемен начинают агитировать народ против властей. По какой бы причине ни возникали кризисы, их довольно трудно избегать на протяжении всего хода модернизации. Раньше или позже сочетание обстоятельств порождает серьезные проблемы, и в эти-то именно моменты революция может одолеть модернизацию. Таким образом, российские революции вовсе не являются признаком того, что модернизация пошла каким-то странным, неевропейским путем. И у нас, и в других странах Европы революции становились ответом на кризис, которого трудно было избежать в ходе модернизации. Революции — это не локомотивы истории, как полагают марксисты, но и не предмет для паники, не основание для выводов, будто модернизация невозможна. Революции — это болезни роста. Из них нужно сделать правильные выводы и постараться не повторять ошибки.

Дмитрий Яковлевич Травин — кэн, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.[/i]

|

| | |

| Статья написана 12 апреля 2021 г. 18:32 |

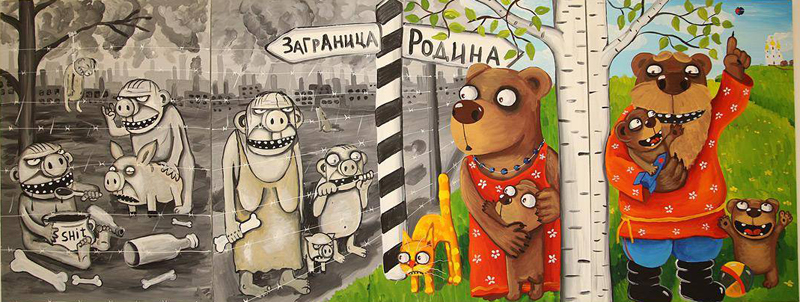

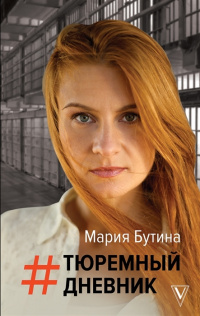

Сэм Грин, Грэм Робертсон Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию Sam Greene and Graeme Robertson Putin v. the People (2019) Originally published by Yale University Press Перевод с английского Евгении Фоменко Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко [Corpus [politica]] М.: Corpus, 2021. 288 с. Пер. 60х90/16 5-17-122854-5 цитата На чем базируется власть Путина — один из самых обсуждаемых вопросов последних двух десятилетий среди политологов, социологов, экономистов и журналистов. Книга политологов Сэма Грина и Грэма Робертсона — это попытка найти на него ответ не в теоретической плоскости, а в практической. Десятки интервью с обычными россиянами, изучение результатов соцопросов, наблюдение за различными группами в социальных сетях и анализ данных о составе и активности протестных групп — все эти методы не только помогли авторам понять, кто в действительности является сторонником Путина, но и сделать парадоксальный вывод: эта поддержка не так надежна, как принято считать, и в любой момент она может закончиться. Благодарности 9 Глава 1. Народ и Владимир Путин 11 Глава 2. Кремль в огне 26 Глава 3. Русская весна 59 Глава 4. Собиратель земель 90 Глава 5. Путинские зеленщики 122 Глава 6. Россия на войне 155 Глава 7. Российский Путин 189 Действующие лица 223 Примечания 241 Указатель 271

Сэм Грин (Sam Greene) — cоциолог, директор Института России при Лондонском королевском колледже.

Грэм Робертсон (Graeme Robertson) — политолог, PhD по политологии (Columbia University), профессор политических наук и директор Центра славянских, евразийских и восточно-европейских исследований, Университет Северной Каролины (Чапел-Хилл). Сэм Грин, Грэм Робертсон: цитата В этой книге мы рассказываем, как неприметный полковник КГБ занял исключительную позицию в политике страны. Путин не просто президент — он стержень нации и синоним самого Российского государства. По всему миру журналисты и политики спрашивают не "как поступят русские", а "как поступит Путин". Впрочем, на самом деле невозможно ответить на эти вопросы по отдельности. Путин сумел стать выше обычных политических противоборств не с помощью одной лишь силы, а при поддержке миллионов россиян. Они удерживают его на плаву по ряду причин — и личных, и материальных, и эмоциональных. В этой книге мы изучаем эти причины, а также пытаемся понять противников Путина — и тех, кто к нему безразличен. В результате у нас складывается история российской политики, которая достаточно сильно отличается от той, что вы, возможно, привыкли слышать. На стеллажах магазинов стоит немало книг о "путинской России", но в большинстве из них не уделяется должного внимания роли российского общества в укреплении власти Путина — или выстраивании этой власти совместными усилиями. Не стоит ориентироваться лишь на то, что Путин сделал для России. Нужно думать не о путинской России, а о российском Путине. Мы должны понять, что Путин не стоит над своей страной, а воплощает в себе эту страну, ее политику, общество и историю. Вместо того чтобы смотреть на самого Путина, нам нужно думать о России и ее гражданах, пытаясь не только ответить на вопрос о том, когда правитель наконец ослабит свою хватку, но и выяснить, когда и как народ ослабит свою. Родрик Брейтвейт, посол Великобритании в России в 1988–1992 годах: цитата В этой прекрасно написанной книге рассказывается об обычных россиянах и детально изучается то, как они воспринимают существующий режим, сложный и неустойчивый, против которого выступает значительная, хотя и ограниченная в численности, оппозиция и в котором Путин и его окружение удивительным образом зависят друг от друга. Russian Review: цитата Эта книга вносит значительный вклад в наше понимание как российской политики, так и авторитарных режимов в целом. Она предлагает детализированную и убедительную альтернативу представлению о том, что власть авторитарного лидера держится лишь на превосходстве, страхе и подавлении… The Guardian: цитата Многие журналисты, политологи и социологи признают, что Путин пользуется реальной популярностью, что его режим основывается не только на подавлении. Но еще никто не подвергал эту популярность столь вдумчивому и убедительному анализу.

Эхо Петербурга, Особое мнение, Сэм Грин, 12 апреля 2021 года: https://echo.msk.ru/programs/personalno/2...

|

| | |

| Статья написана 18 января 2021 г. 21:00 |

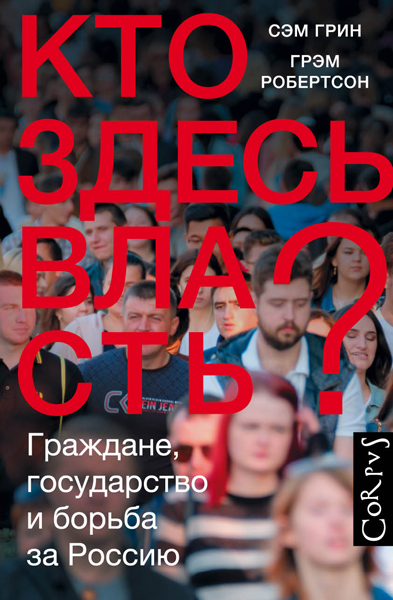

Мария Бутина. Главное правило тюрьмы – оставаться собой. Беседовала Марина Алексеева // Петербургский дневник, 2021, №3-4 от 13 января, с. 12. цитата Завтра в Петербурге пройдет презентация книги общественного деятеля и публициста Марии Бутиной «Тюремный дневник». В беседе с «ПД» она рассказала о том, что ей довелось пережить в американской тюрьме и в чем удавалось найти поддержку в самые трудные минуты. — Мария, напомните, с чего все начиналось? После окончания Алтайского госуниверситета я приехала в Вашингтон, проучилась там два года, получила диплом магистра и вскоре после этого была арестована. Началось все в феврале 2017 года, когда в бульварной прессе, а затем в серьезных изданиях стали появляться лживые публикации о том, что я перевожу какие-то деньги Трампу от Москвы. Меня вызвали на беседу в Сенат, а через неделю с обыском пришел целый отряд ФБР. Сломали стены, мебель, видимо, искали передатчики. Мой адвокат написал письмо в ФБР с предложением встретиться и во всем разобраться. Но просьбы о диалоге были проигнорированы, и через три месяца меня арестовали. Теперь очевидно, что все это специально готовилось как пиар-акция к первой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Она проходила в Хельсинки, и именно в этот день состоялся мой арест, который попал во все СМИ. Россия отреагировала нотой протеста. И думаю, это повлияло на налаживание отношений между двумя странами. — Вы провели в американской тюрьме 476 дней. Я побывала в шести разных местах лишения свободы. Это были Вашингтонский изолятор, спецприемник, Александрийская тюрьма, тюрьмы в Вирджинии и Оклахоме, колония во Флориде. Когда я увидела спецприемник, то подумала, что оказалась в какой-то отсталой африканской стране: полная антисанитария, огромные тараканы, мужчины и женщины в соседних камерах. Люди постоянно просят пить, потому что очень жарко, а воды в кране нет. Нет ни одеял, ни подушек. Только железные кровати с дырками. Медицинской помощи нет вообще. Когда у меня сильно разболелся зуб, меня отвели в так называемый врачебный кабинет и предложили его вырвать. Я отказалась. Тогда мне в качестве лечения дали для полоскания воду и соль. — Подступало ли отчаяние? Любой человек, который вам скажет, что не знал периодов отчаяния, солжет. Потому что бывают моменты, когда кажется, что больше уже не можешь. И тогда ты обращаешься к молитвам, к лучшим моментам в своей памяти, к тем людям, ради которых ты живешь. Самыми тяжелыми были первые дни в Александрийской тюрьме. Было очень холодно, а я была в одной футболке. Помню, лежу на кровати и думаю: увижу ли я через 15 лет своих родных? Про собственную семью, наверное, придется забыть. Детей, скорее всего, тоже уже не будет. И эти страшные мысли наваливаются на тебя, как снежная лавина. Но надо настраиваться на позитив. Я сказала себе: «Да, я заперта в одиночной камере, ну и что? Надо составить распорядок дня, график тренировок, иначе можно только усугубить свое положение». — Как складывался ваш день? В 6:37 в окошко камеры мне подавали поднос с едой, и нужно было съесть то, что можно было съесть. Потом я делала комплекс упражнений, читала. После обеда писала письма, рисовала, тренировалась. Чтобы согреться, читала главу и делала десять приседаний. Еще главу – и десять отжиманий. Потом я писала в дневник, после ужина снова читала и ложилась спасть. Подъем был в час ночи, потому что только в это время мне разрешали выходить из камеры. Я могла принять душ, поговорить с адвокатами и родными, хотя телефоны работали далеко не всегда. Свет в камере горел всегда. Более того, меня регулярно проверяли, да еще с фонариком, дышу ли я. А первый месяц мне вообще не давали спать. Каждые 15 минут будили фразой «Все ли в порядке?». На самом деле это делается для того, чтобы свести человека с ума, скло-нить к сотрудничеству. Обязательный труд в Америке есть только в колониях. Там я работала репетитором, зарабатывала 180 долларов в месяц. Потом посудомойкой, им на 2 доллара платят больше. Мне хотелось посмотреть, как работает тюрьма. — И что помогло не сойти с ума? У меня была возможность писать. Мне дали стерженек от ручки. Для самой ручки нужно было разрешение начальника тюрьмы. Я писала на всем, что было, – на обороте судебных документов, на туалетной бумаге. Помогали и книги, в основном те, что мог передать священник, то есть религиозного содержания. Позднее он приносил мне русскую классику. Безу словно, Достоевского, которого я оценила совершенно по-другому. Очень поддерживало Министерство иностранных дел, наши консулы, которые были моей единственной связью с родственниками. Уже на первой встрече они сказали: «Мария, мы вас не бросим!»

— А как к вам, гражданке России, относились заключенные? Я меньше всего ожидала, что найду помощь среди заключенных. Потому что в Александрийской тюрьме я подружилась с женщиной, которая, видимо, сотрудничала с ФБР. «Благодаря» ей мне дали еще 38 дней карцера, потому что она меня оговорила. После этого я уже никому не доверяла и ни с кем не общалась. Но мир не без добрых людей. И когда мне было совсем плохо, женщина-еврейка, которую я по праву называю своей второй мамой, буквально по ложечке выкормила меня кашей. А вообще ко мне относились хорошо, потому что главное правило тюрьмы – быть собой. Все знали, что я учительница. И чем больше про меня говорили негатива по телевидению, тем больше я вызывала симпатию.

— Как вы узнали, что все закончилось? Я не верила до тех пор, пока в суде мне не сказали, что дают дополнительные полгода и потом депортируют с запретом въезда в США на 10 лет. Но солгали, потому что при депортации выдали документ с пожизненным запретом на въезд. Реальное ощущение свободы пришло, когда я обняла папу и сказала, что больше никогда никуда не уеду. И только тогда я поняла, что все кончилось. А до этого, даже когда посадили в самолет, я все ждала, что придут маршалы (это служба сопровождения заключенных) и заберут меня обратно. Уже потом Мария Владимировна Захарова сказала, что они молились. И только когда самолет оказался в российском пространстве, все вздохнули с облегчением. (с) Петербургский дневник

| Издательство:  М.: АСТ, 2021 год, 3000 экз. Формат: 84x108/32, твёрдая обложка, 544 стр. ISBN: 978-5-17-134001-8 Серия: Портрет эпохи Аннотация: Российская студентка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере, 1200 страниц зашифрованных записей тюремных дневников, которые удалось вывезти в Россию после освобождения. Об этой истории писали средства массовой информации всего мира, но никто так и не смог ответить на вопрос, кем же на самом деле является Мария Бутина – преступницей или жертвой? В своей автобиографической книге Мария, наконец, рассказала всю правду. Перед вами абсолютно уникальный материал – восстановленный тюремный дневник и самая невероятная история русской заключенной в США, написанная ею самой. Как выжить в экстремальных условиях тюрьмы, да еще находясь в чужой стране? Что спасало Марию в одиночных камерах? Какими она увидела арестантов США и как сумела завоевать их доверие и даже получить поддержку? И, наконец, кем на самом деле является Мария Бутина? |

|

|

| | |

| Статья написана 14 января 2021 г. 19:23 |

Юлия Латынина. И "твиттер", и демократия — дело частное // Новая газета. Санкт-Петербург, 2021, №2 от 13 января, с. 4. цитата Но частные люди должны указать частной компании ее место. Ведь разгром НТВ — это тоже спор хозяйствующих субъектов. Twitter забанил Трампа. «Твиттер» — частная компания. Имеет право. А что? Помните, как «Газпром» банкротил НТВ? Это же был спор хозяйствующих субъектов. Одновременно Google удалил консервативный аналог «Твиттера», Parler, из «Андроида», Apple удалила его из App Store, а Аmazon, на котором Parler хостился, снес его со своих серверов. Спор хозяйствующих субъектов, как и было сказано. Свобода слова, как выясняется, она не для всех. Она только для тех, кто говорит правильные вещи. А на тех, кто разжигает и подстрекает, свобода слова не распространяется. Как там сказала Хиллари Клинтон? «Вы не можете быть вежливы (civil — Прим. Ю.Л.) с политической партией, которая хочет уничтожить все, за что вы боретесь и о чем беспокоитесь». А я-то думала, что демократия — это как раз когда вы civil со своими противниками. А когда вы призываете их cancel (отменить) и cleanse (зачистить), это уже какая-то народная демократия. Или суверенная демократия. В общем, демократия с дополнением. К тому же мне не совсем ясно, как эта «чистка» и «отмена» будут выглядеть в практическом смысле. Вот, например, когда политический директор новостей ABC призывает «зачистить» (cleanse) сторонников Трампа, то что именно он собирается с ними сделать? Отправить 75 млн человек в лагеря на перевоспитание? Поразить в гражданских правах? А вот член редакционного совета The New York Times призывает «отменить белых людей» (#cancelwhitepeople). Это физически как? Ликвидировать как класс? Как Сталин — кулаков? А тех, кто белый на три четвертинки, куда? Я лично решала вчера вечером зарегистрироваться на Gab — консервативной альтернативе «Твиттеру». Зарегистрироваться не получилось — сервер висит. Gab добавил за сутки 600 тыс. новых пользователей, и Боливар рухнул. До этого я зарегистрировалась на Parler, но Apple, Amazon и Google одновременно Parler снесли. Такое впечатление, что там прочитали внимательно «1984» и решили, что это руководство к действию. Как я уже сказала, Twitter — частная компания. И право частной собственности для меня священно и нерушимо — в отличие от представителей новейшего американского мейнстрима, для которых «уничтожение собственности, которая может быть заменена, не есть насилие». Тут вот Навальный предлагает создать комиссию по цензуре, чтобы мы понимали, как в «Твиттере» принимаются решения. Ни в коем случае. Не надо регулировать Twitter. Не надо создавать комиссий. Частная компания может делать все что хочет, и идите лесом. Хотят — забанили. Но есть другой способ — очень простой. Главный актив «Твиттера» — это не серверы. И не команда юных менеджеров, которые рвутся клинзить и канселить. Главный актив «Твиттера» — его содержание. Которое ему добровольно поставляем все мы. «Твиттер» был отражением мира, в котором каждый постит как хочет. Иранский аятолла Хаменеи постит, что холокоста не было. Китайский чиновник Ли Ян Жао постит, что COVID сделали в США. Член редакционного совета The New York Times постит о том, что ей нравится мучить белых стариков. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси постит твиты, в которых называет полицейских, пытающихся остановить погромы в Портленде, «штурмовиками», которые должны быть «остановлены». Избранный вице-президент Камала Харрис призывает собирать деньги в залог за людей, которые громили Миннеаполис. Трамп постит о том, как у него украли выборы. Каждый сходит с ума по-своему, и это есть свобода слова. Свобода слова — это не свобода слова только для правильных мнений. Это Свобода с заглавной С. Свободу слова только для правильных мнений мы видели уже в Советском Союзе. Свобода слова неприкосновенна. Человек имеет право нести что угодно. Что ковид происходит от вышек 5G и что под видом вакцины от него вводят чипы. Он имеет право утверждать, что в правительстве США сидят педофилы и что локдаун — это заговор со стороны Бильдербергского клуба. И да, что сторонников Трампа надо cleanse и cancel, он тоже имеет право утверждать. В конце концов, мемы, в которые верит человечество на протяжении многих тысяч лет, ничем не лучше. Или вы правда верите, что иудейский мессия, казненный две тысячи лет назад самым болезненным и унизительным способом, который только был известен римлянам, вернется вместе с войском ангелов и посадит своих сторонников на золотые троны судить всю землю? Если поставить сторожей над свободным словом, кто будет сторожить сторожей? «Твиттер» в одностороннем порядке забанил Трампа. Очень хорошо. Он частная компания и имеет на это полное право. А мы — частные лица — в одностороннем порядке после этого можем перестать пользоваться «Твиттером», который ведет себя в данном случае не как частная компания, ищущая максимальной прибыли, а как Гостелерадио, и ни леваков, ни иранских мулл, ни китайских пропагандистов не банит. Я вообще хочу напомнить, что в марте 2016-го акции «Твиттера» находились в свободном падении, что компания на всех парах шла к краху и что именно после того, как Трамп стал использовать «Твиттер» для своей предвыборной кампании, «Твиттер» и стал одним из главных источников информации для публики. 56% тех, кто его сейчас читают, читают в нем новости. «Твиттер» сидел у разбитого корыта на берегу моря, пока к нему в сети не приплыла золотая рыбка по имени Трамп. Теперь «Твиттер» золотую рыбку забанил. Я вовсе не призываю перейти именно на Gab или Parler. Они, кстати, меня не устраивают своей прописанной консервативной направленностью. Я консерватор, но я хочу, чтобы площадка была нейтральной. Я буду ждать, пока такая появится. Но частные люди должны указать частной компании ее место. Не укажут — значит, будут не лучше нашей русской публики, которая, когда громили НТВ, тоже не вмешивалась в спор хозяйствующих субъектов. И да, проблема Трампа и «Твиттера» — это не только американская проблема. Потому что теперь каждый раз, когда взбесившийся принтер будет принимать очередной закон об иноагентах, он будет ссылаться «на то, как это в Америке». (с) Новая газета

Юлия Латынина в представлении не нуждается... https://fantlab.ru/autor1215

|

| | |

| Статья написана 30 августа 2020 г. 20:56 |

Ирина Каренина. Минские хроники. Колумнисты ЛГ / Очевидец // Литературная газета, 2020, №34 от 26 августа — 1 сентября, с. 2. Труднее всего было пережить первые 10 дней информационной блокады, когда выплёскивались чудовищные потоки лжи о том, что происходит в Беларуси, и буквально никому и ничего невозможно было доказать. Мой родной брат 11 августа обрушился на меня с обвинениями, как я могу «служить кровавому тирану». На все попытки объяснить, ткнуть носом в оперативную съёмку МВД отмахивался – это, мол, враньё, раз из официального источника, а ему из Москвы виднее. Российские друзья поджимали губы: «Ты выбрала не то время, чтобы топить за Лукашенко, это сейчас непопулярно». Ребята, вы всерьёз считаете, что говорить правду нужно, только когда она «популярна» и вам за неё дают конфетку?! Тяжелее всего было видеть и на страницах некоторых российских СМИ те же непрерывные фейковые новости. Помогали друзья с Украины, из ДНР и ЛНР, знакомые ещё по антимайдану: эти понимали, что происходит, и били во все колокола. Россия дремала. Либо восторгалась кадрами девиц с цветочками и ужасалась «зверствам режима». На попытки что-то рассказать следовало: «Ну да, тебе за это платят, но мы-то знаем…» И никто не видел в упор, что удар направлен не на Беларусь – в первую очередь он направлен на Россию. «Увольняйся!» – слали мне письма с угрозами «мирные протестующие». «Уезжай, это не твоя война!» – твердили доброжелатели на родине, в России, и искренне обижались на жёсткий ответ. Крысы бежали с корабля, а мы всерьёз готовились умереть в коридорах своей редакции. Периодически созванивались с друзьями с телеканалов, на которые обрушился особенно яростный прессинг – кто владеет эфиром, тот владеет миром. «Ну как вы там?» – «Держимся. Не дождутся!» Почти не ели – не до того, практически не спали: по ночам мирный Минск превращался в площадку для выгула резвящихся бандарлогов. 2–3 часа ночью и минут на 20 прикорнуть где придётся днём – большего не удавалось. Перестали даже по ночам добираться домой на такси: таксисты, недовольные тем, что государство не позволяет задирать цены, присоединились к «борьбе за свободу». Спешно вывозили в надёжные места семьи. Беларусь – страна партизанская: копни, и у каждого отыщется схрон где-нибудь на болотах. Задолго до выборов в открытую шла накачка оппозиции: «Какими бы ни были результаты, мы скажем, что они сфальсифицированы, и выйдем на плошчу», раздавались подробные инструкции – как держать цепь, как нападать на омоновцев. Задолго до выборов на журналистов государственных СМИ полились оскорбления и угрозы. Не передать, какая вакханалия творилась вокруг сотрудников МВД: личные данные, адреса, телефоны, данные на членов семей – всё это выплёскивалось в Сеть с призывами убивать. «Мирный протест»? Не смешите. Забастовки? Но Следственный комитет уже получил целую пачку заявлений от тех, кому даже в Одноклассниках слали сообщения: не выйдешь на забастовку – убьём детей, внуков. Что в Минске? В Минске гибридная война с ближним прицелом на Россию. Ещё 3–4 года, и, как говорится, «тогда мы идём к вам». Несколько дней ситуация буквально висела на волоске, чудом удалось удержать её от горячей фазы. А потом поднялось то самое молчаливое большинство, которое, в отличие от профессиональных недовольных, никогда не ходит на митинги. Поправка: теперь уже ходит. Под красно-зелёным флагом Беларуси, а не под красно-белым нацистским прапором. А мы по-прежнему выпускаем газету, и новости по ТВ по-прежнему выходят. Нас мало, и мы падаем с ног от усталости, но эта история, увы, надолго. Слишком большой куш на кону: за Брестом и Минском, как в 1941-м, – Москва. (с) Литературная газета

Ирина Каренина — поэт, специальный корреспондент газеты "Беларусь сегодня", Минск.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов

М.:

М.: