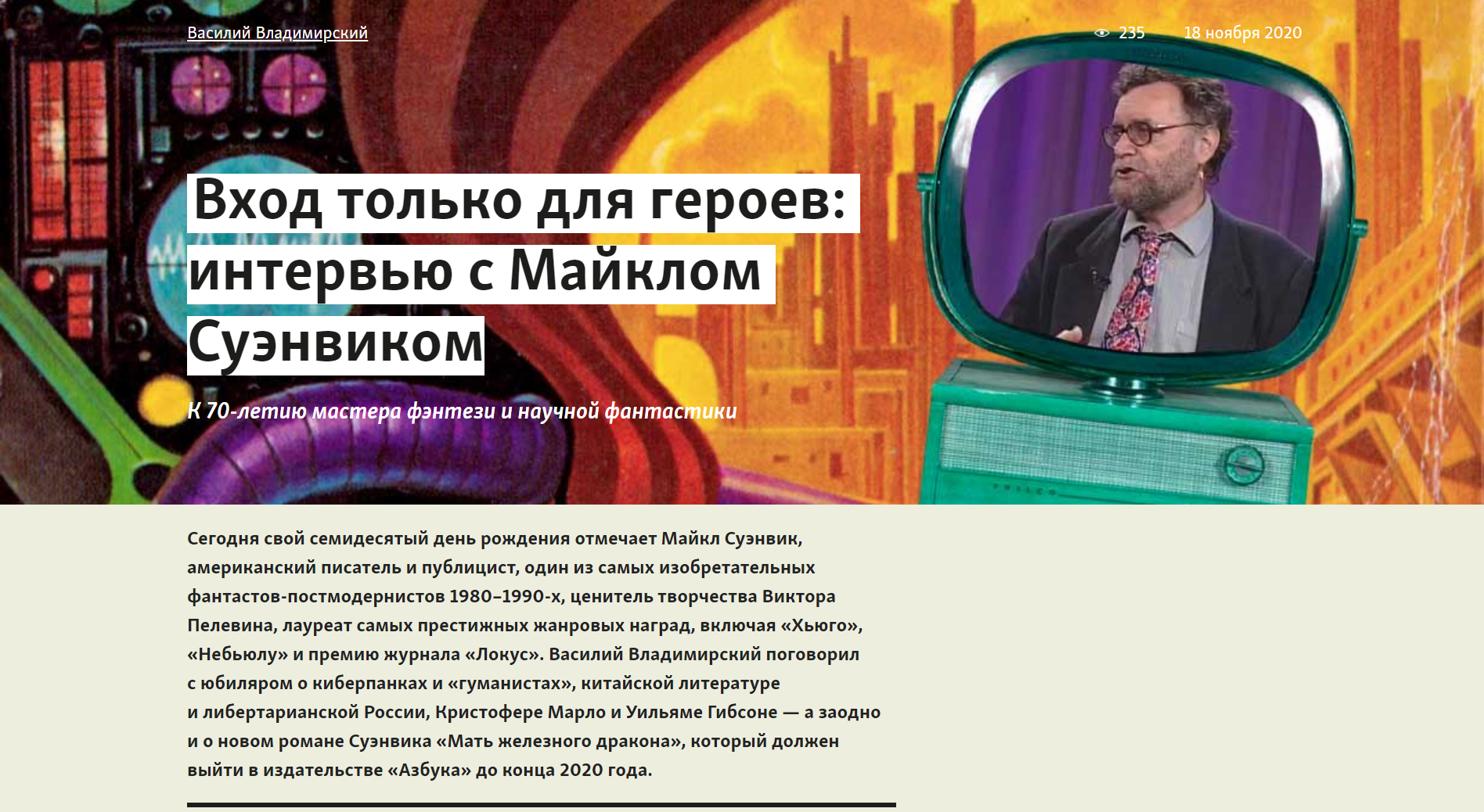

Джеймсу Грэму Балларду вопросы, увы, уже не позадаешь, пришлось ограничиться биографическим очерком. А вот другому ноябрьскому юбиляру, Майклу Суэнвику, которого люблю давно и нежно (в хорошем смысле слова, как писателя) – вполне. Побеседовали с ним немножко для портала «Горький» о разном, от Кристофера Марло до Виктора Пелевина, отметили семидесятилетие.

— Майкл, первым вашим текстом, изданным в России, была статья о киберпанках и «гуманистах» под названием «Постмодернизм в фантастике: руководство пользователя». Позже ваши романы «Вакуумные цветы» и «Путь прилива» вышли у нас именно в серии киберпанка. Вы действительно были близки к Движению — или это чисто российская ошибка восприятия?

— В начале восьмидесятых все друг друга знали: и киберпанки, и «гуманисты». Мы все одновременно пришли в литературу, и на всех нас повлияли одни и те же книги. Между этими двумя группами было больше сходств, чем различий.

При этом сам я никогда не входил в киберпанковское Движение. Сегодня в это никто не верит, потому что меня чуток переоснастили и туда впихнули, но в то время в киберпанке всем заведовал Брюс Стерлинг, а он решительно не одобрял того, что я делал. Когда он собирал антологию «Зеркальные очки», там изначально было всего четыре писателя. Купивший антологию Дэвид Хартвелл сказал Брюсу, что для литературного движения авторов маловато и нужно еще кого-нибудь взять. И Брюс взял в том числе Грегори Бира и Джеймса Патрика Келли, которые уж точно не считали себя киберпанками.

Так что я был близок к киберпанковскому Движению, но к нему не принадлежал. Вполне понимаю, почему кто-то считает иначе, но это просто общие для поколения черты.

— И все-таки: что именно унаследовала современная фантастика от киберпанка 1980-х годов?

— Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что главным можно было бы назвать внимание к классовым различиям — ведь в то время американские писатели-фантасты по большей части даже не хотели признавать, что такое явление существует. Сюда отчасти относится осознание того, что машинно-нейрологическая модификация человека поможет не превратить нас в сверхлюдей, а создать усовершенствованных наемных рабов.

В киберпанке центральное место занимает Уильям Гибсон — по правде говоря, Эллен Датлоу, редактор, которая его открыла, поначалу утверждала, что он вообще единственный киберпанк. Его значительным вкладом в это направление было слово «киберпространство» и миф о действующих в нем хакерах: в те времена, когда персональные компьютеры и интернет еще были для нас в новинку, это помогло читателям уловить суть того, чем они занимались. С литературной точки зрения, думаю, важнейшей чертой в книгах Уильяма Гибсона был эффект холодности, равнодушия. Обычно такую атмосферу ассоциировали с авторами нуарных детективных романов, но мне было совершенно очевидно, что Гибсон перенял этот прием у Уильяма С. Берроуза. Сейчас никто и не вспомнит, но еще до появления «Нейроманта» множество писателей пытались создавать нечто подобное, однако у всех была общая черта — их главных героев живо интересовала история, в которой те участвовали. А Кейсу, центральному персонажу «Нейроманта», было плевать. По сути, он был наркоманом, и его приходилось заставлять играть роль героя.

Во вторую волну киберпанка вошли писатели, восхищавшиеся киберпространственной трилогией Гибсона, и они вернули в повествование горячность, азарт. На мой взгляд, это было ошибкой...