Хуан Альсате снял триллер в направлении, которое в последние годы заслуживает право считаться авангардом horror-а. После выхода «Порочных игр» восемь лет назад появилась мода на мрачные ленты, повествующие о демонах внутри семьи. В тон новому мотиву были сняты «Убийство священного оленя» Й. Лантимоса, «Мы» Дж. Пила и «Реликвия» Н. Джеймс. Основная тенденция этих картин — ужас, заложенный в истории семьи, и/или ритуалы, которые довлеют над членами рода.

Жуть перечисленных фильмов кроется в отношениях родственников и через ритуал приближает зрителя к чему-то запретному, чуть ли не религиозному «табу», которое герои нарушили, выйдя за пределы дозволенных рамок. В таких картинах, за исключением комичных «Мы», это нарушение «табу» подается как преступление против родовой тайны, знание которой грозит сломом психики нарушителей.

Градус страха от контакта с «семейными демонами» режиссеры повышали с каждым новым фильмом, пока Ари Астер не связал их в единый узел — «Реинкарнацию». Вослед за ней жанр начал меняться. В сюжетах некоторых историй усилились религиозные мотивы. Внутрисемейные же конфликты получили роль среды для их развития. Тем не менее, старая школа психологического триллера с родовыми табу не ушла. Например, К. Ньюман в своём «Перевертыше» объединил и традиционную мифологию, и семью, но сделал акцент на последней через родовой ритуал.

Отмечу, что такое следование «старой» моде новой волны — разовое. Из перечисленных тенденций видно, что в последнее время набирает оборот интерес именно к религиозному хоррору. Примером тому служит «Солнцестояние», сюжет которого основывается уже не на семейном, а на сугубо культовом ритуале.

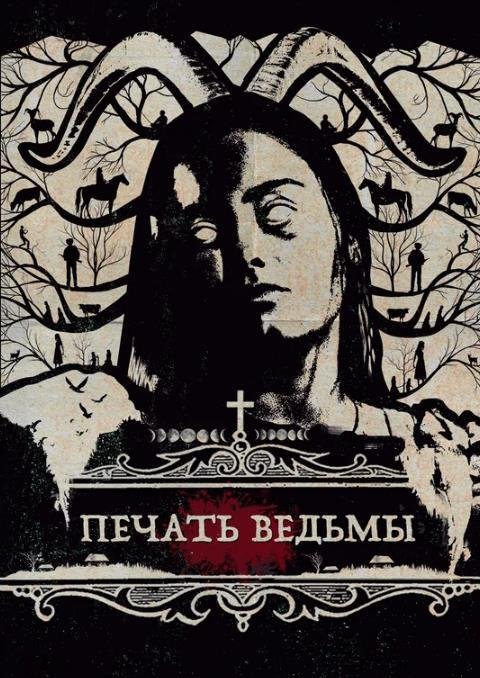

Ту же концепцию воплощает «Печать Ведьмы» Альсате. Фильм колумбийского режиссера — яркий показатель того, какой дорогой идет современный триллер. Действие «Печати» разворачивается в религиозной общине, где семье отведена второстепенная роль. Главное значение имеет вера. От школы «семейного» триллера здесь кое-что осталось, так как вера облечена в форму поклонения старшему — отцу. Только фигура патриарха уже отделена от родственных связей и, по большей части, выполняет лишь духовную функцию.

В религиозном триллере не могло быть по-другому. И Альсате, не нарушая этого канона, соответствует тематическим границам, которые отчетливо задал в начале картины. Нужно сказать, что выйти за рамки религиозных символов достаточно сложно даже для режиссеров со стажем. В первую очередь, по причине универсальности мифологического образа. Если же вокруг него, к тому же, строится сюжет, то зрителя тяжело удивить оригинальным финалом. Ведь большинство мифологических структур так же универсальны, как образы, которые они используют, и, соответственно, хорошо изучены. Поэтому религиозный триллер (в частности, «Печать ведьмы») редко выходит за знакомые нам сюжетные рамки. Он скорее использует уже оформившиеся мифы. Как, например, делает Альсате, поставив во главу конфликта женщину, что усомнилась в истинности веры, найдя предмет, которым вне общины пользуются неверующие люди. Пастор женщины (ее отец) предупреждает об опасности устройства, называя его «игрушкой Дьявола». Здесь легко узнается сюжет о грехопадении. Но не так все просто. Кое-что в привычной модели Альсате все же исправил.

Режиссер усиливает конфликт сестрой женщины (Ума), которая давно разочаровалась в Пасторе-отце и признала, что вера бессмысленна. Сестра убеждена, что Бога с Дьяволом нет, потому что нет доказательства-чуда: дерево, на которое по сюжету молится община-семья, не расцветает. Образ Древа из Ветхого Завета тоже понятен, и фигура женщины, что сбивает душу с «истинного» пути, так же отсылает нас к картине мира авраамических религий. Так что эти образы не могут удивить. Если бы не все тоже «но». Как «яйцо в утке, а утка в зайце», в образах Альсате заложен другой образ, который нужно разглядеть. Дело во все той же сестре.

Казалось бы, фигура строптивой женщины, что отрицает «божественную истину», — образ понятный и легко отождествляющийся с Лилит. В какой-то степени Ума ей действительно соответствует: не верит в идеалистичность мира, которым живет община, и знает о вранье отца. Это знание недоказуемо, но женщина уверена в нем из собственного желания идти против воли старшего. Конкретно в этой точке усиливается схожесть Умы с Лилит, которая, согласно апокрифической легенде, тоже не повиновалась воле Высшего. В «Печати» эта схожесть видна невооруженным глазом: сначала проявляется строптивость Умы, затем — уверенность в знании того, что вокруг обман. Но здесь же схожесть рушится, выходя, как ни странно, за границы конкретного мифа. Вся соль в одном вопросе: почему Ума, разочаровавшаяся в общинном «Эдеме», остается в нем? Какой у нее мотив? И есть ли в христианских (или дохристианских) мифах герой, так же разочаровавшийся, но оставшийся в среде Лжи?

Понять это зритель может сам, сравнив героинь с женскими фигурами из мифологии. Это нетрудно, так как образы на протяжении фильма не меняются. Характеры остаются такими, какими были в начале. То же касается религиозных мотивов, которые просто проявляют себя, но не переворачивают сюжет (по причине, названной выше). Универсальность мифологической структуры, на которой построена канва «Печати», делает сюжет предсказуемым и, как ни прискорбно, зависящим от собственных границ. Альсате видит это и всеми силами пытается выйти за пределы мифа. Углубляет архетипы, меняет образы, переставляет местами — и лишний раз подчеркивает условность «универсальной» структуры, которой пользуется.

Из-за этого используемые режиссером мифологические модели пестрят, сменяются одна за другой. Не успевают развиться и открыть двойное дно — в отличие от образа Умы, похожей и одновременно не похожей на Лилит. К неразвивающимся мифологическим мотивам в «Печати» относится парадоксальное заклание бога в жертву ему самому, желания женщины быть матерью и любовницей бога, которые отталкиваются от двусмысленной фразы «я желала, чтобы бог был во мне», и, конечно, само Древо, на которое стоит молиться. Эти образные составляющие в «Печати ведьмы» не развиваются. Они просто есть — и не более того.

Впрочем, не развиваются и сами герои. Например, при всей глубине Умы-Лилит, мы не знаем, что конкретно заставило ее разочароваться и проявить бунтарское сомнение в правоте Отца. Взгляды героев показаны без изменений. Вера, убеждения, принципы, категоричность, отрицание, скепсис, неверие, разочарованность и ведомость — все эти черты проявляются в персонажах ярко. Но, при этом, статично, в примитивной форме: один герой верует, другой сомневается и т.д. Кое-как взгляды женщин все-таки меняются в конце, но посредством жесткого религиозного опыта, резко. Виной такому переходу та же статичность, с которой черты героев изображаются на протяжении остального хронометража.

Как видим, «статичный» подход раскрытия образа в «Печати» не оправдывает себя драматургически. Но в качестве механического способа для подачи картинки он смотрится весьма неплохо. На фоне пейзажей «Эдема», где живет община, долгая фиксация камеры на конкретном объекте усиливает его многомерность, как бы увеличивает «визуальную мощность», за счет чего сильнее нагнетается атмосфера. Это происходит в первых кадрах и в сюжетообразующих моментах. К сожалению, переход между объектами столь же резкий, как в изменении характеров. Смена «долгой» картинки с усиливающим ее крупным планом укрепляет напряжение, но приближает фильм к камерному и цементирует динамику. Из-за чего, сбивает ритм.

Так что «Печать ведьмы» можно назвать экспериментальным триллером, который пытается выйти за границы мифов. Но этот выход не оправдан как драматургически, так и стилистически.

Универсальность наполняющих историю мотивов превращает ее в сказку с условными вводными, что не могут раскрыться в конкретный образ из-за собственной многозначности. Здесь видно желание режиссера объять необъятное, которое проявляется и в работе камеры: крупный статичный план резко сменяется таким же. Но второй держится дольше — и нагнетает, заставляя зрителя усваивать то, что он устает усваивать после частой смены ракурсов.

Попытка выжать смысл из картинки здесь лишняя: его слишком много в сюжете. Настолько, что отдельные сцены не могут раскрыть свой потенциал из-за многозначности контекста, в котором оказались.

Впрочем, это нормально для экспериментального авторского кино. Особенно учитывая, что все замечания касаются техники исполнения, а не темы. Она, без сомнения, яркий пример того, насколько будущее темного кино связано с религиозными мотивам, как и любая серьезная история.

Первая публикация — Darker, №10`20 (115)