Поводом для этого материала стал недавний пост, появившийся на форуме «Лаборатории фантастики» в теме для обсуждения творчества «отца всех ктулх и тысяч младых» Говарда Филлипса Лавкрафта. Вторая причина: 15 марта был день памяти писателя. Вот тот пост.

Ни в коей мере не имея цели подвергать высказанное мнение критике, но как обычный читатель, испытывающий чувство безграничного уважения к персоне Лавкрафта, граничащего с преклонением, а также являясь счастливым обладателем полной серии «Некрономикон. Миры Говарда Лавкрафта» (наиболее полной на сегодняшний день среди российских книжных серий, где представлено творчество самого автора, его продолжателей и последователей), автор материала решил выяснить, насколько оправданным было высказанное мнение. Так появился этот лонгрид, цель которого услышать, в каком из собраний сочинений зов Ктулху слышен лучше, чётче и без искажений. Мнения «лаборантов» приветствуются и будут крайне ценным дополнением к приведённым в статье сравнениям.

В третьей части, более объёмной – в силу необходимости, представлены варианты переводов нескольких произведений Лавкрафта, включая весьма показательный из-за своей сказовости The Strange High House in the Mist (при переводе такого текста легко увлечься), эссе Supernatural Horror in Literature, а также, пожалуй, наиболее известный рассказ автора The Call of Cthulhu. Рассказ The Descendant выбран в качестве примера для сравнения переводческих техник составителей собраний сочинения автора – Людмилы Володарской и Василия Дорогокупли. Чтобы это сравнение не выглядело притянутой за уши попыткой устроить «баттл» двух переводчиков, для большей репрезентативности выборки также проведено сравнение двух переводов рассказа Dagon – варианта Людмилы Володарской и варианта, в котором рассказ публиковался в серии «Некрономикон» и публикуется по сей день в «азбучных» изданиях Лавкрафта. Судьями в определении того, кто из переводчиков точнее передал суть, хотелось бы сделать тех, кто осилит этот лонгрид и неравнодушен к творчеству великого американца, а в качестве поля сравнения к каждой из паре переводов добавлен тот же отрывок, но на языке оригинала.

Серия «Некрономикон. Миры Говарда Филлипса Лавкрафта», выходившая с 2010 по 2016 годы, включает в себя максимально полное собрание сочинений писателя. Три первых тома – это авторское наследие, четвёртый и пятый тома – произведения, написанные совместно с другими авторами и дописанные по сюжетам Лавкрафта его последователем Августом Дерлетом. Всего в серии вышло 13 томов, но предметом сравнения будут содержания только пяти первых. Та серия сегодня уже стала коллекционной и в ближайшее время вряд ли на книжном рынке появится что-то подобное. Идея данной серии принадлежит Александру Жикаренцеву, ещё в эпоху издательства «Домино» (тесно сотрудничавшего с «Эксмо»). Составителем и автором комментариев для книг серии стал Василий Дорогокупля.

Начиная с 2013 года, постоянно получая доптиражи, те первые пять томов собраний сочинения Лавкрафта выходят в ином оформлении и в одной из титульных серий издательства «Азбука» – «Иностранная литература: Большие книги». Если провести параллели между двумя сериями, то это будет выглядеть так:

Том 1. «Сны в ведьмином доме». С него началась серия «Некрономикон». Ему по составу полностью соответствует том «Иные боги и другие истории» в серии «Иностранная литература: Большие книги». В томе – 8 произведений: роман и повесть из цикла о Рэндольфе Картере, которые входят также в циклы «Мифы Ктулху» и «Ричард Пикман», рассказы и повесть из цикла «Мифы Ктулху», рассказ из «Сновидческого цикла» и внецикловые рассказы.

Том 2. «Хребты Безумия» в серии «Некрономикон» стали основой для одноимённого тома в серии ИЛ: БК. В томе – 18 произведений: роман, повесть и рассказы «Мифы Ктулху», рассказы из цикла о Рэндольфе Картере, «Сновидческого цикла» и внецикловые рассказы.

Это популярное название тома, напоминающее о так и не снятом Гильермо дель Торо фильме, вдохновляло неоднократно и другие издательства на выпуск своих вариантов. Для сравнения – издание «АСТ» (25 произведений и сравнение этого содержания тома с «базовым» из серии «Некрономикон»), а также издание «Эксмо» (7 произведений и сравнение содержания с «базовым»).

Том 3. «Зов Ктулху» в серии «Некрономикон» по содержанию идентичен одноимённому тому в «азбучном» издании. В томе – 43 произведения: рассказы и фрагмент романа из цикла «Мифы Ктулху», рассказы из «Сновидческого цикла», внецикловые рассказы, стихотворения и эссе.

Не удержались от зова и другие. Вот для сравнения — издание «АСТ» (14 произведений и сравнение содержания с «базовым») и издание «Эксмо» (31 произведение и сравнение с «базовым» содержанием).

Том 4. «Комната с заколоченными ставнями» в серии «Некрономикон» был повторён в томе «Таящийся у порога»в серии ИЛ: БК. В этот том вошли произведения, дописанные Августом Дерлетом по заготовкам Говарда Филлипса Лавкрафта. Содержание воспроизведено по изданиям: H. P. Lovecraft and August Derleth «The watchers out of time» (1974 by April R. Derleth and Walden W. Derleth) и H. P. Lovecraft and August Derleth «The lurker at the Threshold» (1945 by August Derleth; renewed 1973 by April R. Derleth and Walden W. Derleth). В томе 16 произведений.

Том 5. «Ужас в музее» в серии «Некрономикон» стал основой для одноимённого тома в ИЛ: БК. В том вошли 25 произведений из оригинального издания H. P. Lovecraft «The Horror in the museum and other revisions» (1970 by August Derleth). Все произведения – из цикла «Мифы Ктулху», совместное творчество с разными авторами. Среди соавторов – Хейзел Хелд, Соня Х. Грин, Зелия Бишоп, Р. Х. Барлоу и другие + предисловие Августа Дерлета.

В собрании сочинений тексты публикуются в переводах В. Дорогокупли, М. Куренной, О. Мичковского, Л. Бриловой, О. Скворцова, О. Кукуца, Е. Мусихина, С. Теремязевой, О. Басинской, И. Богданова, В. Останина, С. Антонова, О. Алякринского, Р. Шидфара, Е. Нагорных, В. Кулагиной-Ярцевой.

Ответственный редактор изданий в серии ИЛ: БК – Александр Гузман.

Всего в пяти томах – 110 произведений. На сегодняшний день – это наиболее полная библиография Лавкрафта, изданная официально и упорядоченно.

Несколько слов о серии Necronomicon издательства «Гудьял-Пресс». В трёхтомник, составителем которого стала Людмила Володарская, вошёл практически весь основной корпус прозаических произведений, созданных писателем без соавторов. В составлении томов Володарской помогали Елена Пучкова и А. Касьяненко.

Серия в строгом оформлении, «под кожу», с тиснением и внутренними иллюстрациями А. Махова стала второй итерацией более ранней серии. Все произведения в трёхтомнике были разбиты на группы в хронологическом порядке, по дате их написания.

Том 1. «Зов Ктулху» (1917–1926). В том вошли 38 произведений и вступительная статья Алексея Зверева. Сравнение по содержанию с одноимённым томом в серии «Некрономикон» от «Домино» (он же – одноимённый том в серии «Иностранная литература: Большие книги»).

Том 2. «Хребты Безумия» (1927–1931). В том вошли 6 произведений и статья Евгения Головина. Сравнение по содержанию с одноимённым томом в серии «Некрономикон» от «Домино» (он же – одноимённый том в серии «Иностранная литература: Большие книги»).

Том 3. «Азатот». В том вошли 17 произведений: малая проза, написанная в период 1932–1937 гг., а также цикл сонетов, 8 ранних рассказов и эссе. Дополнительно – статья Роберта Блоха. Сравнение по содержанию с томом «Сны в ведьмином доме» в серии «Некрономикон» от «Домино» (он же – «Иные боги и другие истории» в серии «Иностранная литература: Большие книги»).

Примечания во всех трёх томах выполнены Людмилой Володарской.

Переводы в трёхтомнике «Гудьял-Пресс» выполнены Л. Володарской (бóльшая часть переводов), Л. Биндеман, В. Кулагиной-Ярцевой, В. Бернацкой, О. Мичковского, Н. Кротовской, Е. Любимовой, Е. Мусихина, Т. Казавчинской, О. Алякринского, Е. Бабаевой. Переводы Василия Дорогокупли – на два произведения: «Храм», «За гранью времён».

Итого в трёх томах: 61 произведение

Несколько слов об оформлении обложек. Учитывая, что Лавкрафт писал ужасы, а к ужасам у массового читателя отношение довольно стандартное, в оформлении томов избранных произведений автора обычно используются изображения с довольно однозначными посылами, как, например, обложки в серии «Мастера магического реализма». Замечательные иллюстрации В. Половцева, в случае с Лавкрафтом играют двойную роль – привлекают неофитов (в особенности — молодых читателей), не знакомых с особенностями авторского стиля Лавкрафта, но наслышанных о Ктулху, и вместе с тем добавляют нотку балаганной развлекательности текстам, пережившим уже несколько поколений критиков, высмеивающих Лавкрафта за его авторский стиль.

Хорошо это или плохо? Для продаж – хорошо, для творчества Лавкрафта – двояко. Изображение монстров на обложках собраний сочинений писателей подобного масштаба отлично работают на привлечение покупателей, но при этом дают козыри в руки адептам «высокой литературы». Подобное отношение у издателей к автору – это повод для интеллектуалов не считать автора равным классикам по мастерству и по вкладу в мировую литературу.

В серии «Некрономикон. Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» был найден компромисс в оформлении обложек. Автором единого оформления томов серии был Сергей Шикин, ныне работающий в издательстве «Азбука» и создающий обложки в том числе — для серии «Больше чем книга». Для оформления обложек томов были использованы фрагменты иллюстраций Майкла Уэлана и Дона Мэйтца.

Совсем иной подход был избран для томов собрания сочинений Лавкрафта в серии «Иностранная литература: Большие книги». Для ключевых томов собрания – «Иные боги и другие истории», «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» использованы фрагменты и стоковых фотографий разных авторов и фотоколлажи. Том «Таящийся у порога» изначально сопровождался на обложке репродукцией картины Хосе Мануэля Капулетти «Спиной к свету», в позднем издании – более атмосферной картиной Я. Гержедовича «Дом». Том «Ужас в музее» в первом издании на обложке демонстрировал фрагмент картины Сальвадора Дали «Три молодые сюрреалистические женщины с оболочками оркестровых инструментов в руках», затем эту довольно странную обложку заменили на более атмосферную, со стоковой картинкой «Девочка в темноте».

В таком оформлении собрание сочинений Лавкрафта смотрится особняком в ряду других изданий автора, но интеллектуалы и «трушные» фанаты творчества автора могут найти общий язык.

Вопрос, вынесенный в заголовок, весьма важен, поскольку такой это автор: он создавал атмосферу словами, нанизывая их на туманные образы из сюжетов таким образом, что фразы целиком застывали подобно диковинным существам, попавшим многие эпохи назад в ловушку из застывающей смолы, превращаясь в артефакты в янтаре. Такие кусочки янтаря ценны особенно.

Перед вами – пять образцов, пять произведений Лавкрафта разных лет. Первый вариант перевода в каждом из примеров – из трёхтомника, составленного Л. Володарской. Второй вариант – из томов, составленных В. Дорогокуплей. Рассудить тех и других призваны идентичные отрывки на языке оригинальных изданий.

Будет очень много текста, но на кону – реноме собрания сочинений, которое считается эталонным в издательстве «Азбука». Так стоит ли прислушаться к совету знатока, вынесенному в качестве своеобразного эпиграфа к этому лонгриду? Стоит ли покупаться на обложку? Или всё же стоит смотреть на то, как переведено и каким справочным аппаратом снабжено?

"Таинственный дом в туманном поднебесье" (перевод Л. Володарской)

Каждое утро на скалистый берег в Кингспорте выплывает из моря туман. Белый, пушистый, он поднимается из глубины, грезя о сырых пастбищах и пещерах Левиафана, к своим братьям-облакам. А потом в тихих летних дождях, падающих на крутые крыши, под которыми живут поэты, облака проговариваются об этих грезах, потому что людям худо жить без преданий о тайнах и чудесах, которыми по ночам обмениваются звезды. Когда сказкам становится тесно в гротах тритонов и раковины в приморских городах вспоминают давно забытые напевы, тогда собираются на небесах нетерпеливые туманы, и если подняться на скалу и посмотреть на море, то видна лишь одна таинственная белизна, словно скала стоит на краю земли, и тогда торжественные колокола бакенов начинают вовсю звонить в волшебном эфире.

В северной части старого Кингспорта скалы причудливо вздымаются ввысь, оставляя позади одну террасу за другой, пока самый северный уступ не повисает в небе, подобно серому застывшему облаку. В безграничном пространстве он – одинокое блеклое пятно, потому что берег крут там, где впадает в море, издалека неся свои воды и минуя Аркхем, великий Мискатоник, переполненный легендами лесов и не забывший еще о горах Новой Англии. Жители Кингспорта глядят на уступ, как жители в других местах глядят на Полярную звезду, и сверяют часы по тому, когда он прячет или открывает Большую Медведицу, Кассиопею и Дракона. Среди них есть еще одна звезда, правда есть, но ее тоже не видно, когда туман прячет звезды и солнце.

К некоторым скалам жители приморья питают особую нежность, как, например, к той, которую за утрированный силуэт называют Батюшкой Нептуном, или к той, которую за то, что она похожа на лестницу с колоннами, называют Дорогой, но ее они боятся, потому что она поднялась слишком высоко в небо. Португальские моряки, когда заходят в порт, осеняют себя крестом, едва завидя ее, а старые янки верят, будто лезть на нее страшнее смерти, даже если кому-то такое под силу. Тем не менее на этой скале стоит древний домишко, и полуночники могут видеть свет в его окошках.

Этот домишко там с незапамятных времен, и говорят, будто живет в нем тот, кто разговаривает с поднимающимися из глубины утренними туманами, и, возможно, он видит в океане то, что никто не видит, когда скала становится краем земли и торжественные бакены вовсю звонят в белом волшебном поднебесье. Так говорят люди, которые никогда не поднимаются на запретную скалу и даже не любят наводить на нее телескопы. Летние визитеры старательно обследовали ее с помощью своих всевидящих биноклей, но рассмотрели лишь старую серую крышу, островерхую и крытую дранкой, спускающуюся чуть ли не до серого фундамента, да загорающийся в сумерках мутный желтый свет в окошках под нею. Эти летние визитеры не верят, что один и тот же Некто уже много столетий живет в древнем домишке, однако коренные жители Кингспорта не обращают внимания на их ереси. Даже Страшный Старик, который разговаривает с серыми маятниками в бутылках, золотыми испанскими монетами столетней давности расплачивается за овощи в лавке и держит каменных идолов во дворе своего допотопного домишка на Водной улице, и тот говорит, что ничего не изменилось с того времени, когда его дед был мальчишкой, или с тех более давних времен, когда губернатором королевской провинции Массачусетс были Белчер, Ширли, Паунелл или Бернард.

"Загадочный том на туманном утёсе" (перевод В. Останина)

По утрам у скал за Кингспортом с моря поднимается туман. Белый и слоистый, он поднимается из морских глубин к своим собратьям-облакам, принося им видения подводных пастбищ и таинственных пещер Левиафана. Позднее частички этих видений возвращаются на землю вместе с тихими лет ними дождями, которые, падая на островерхие крыши, вдохновляют живущих под ними поэтов. Человеку в этой жизни трудно обойтись без тайн и старинных легенд, без тех сказочных историй, что по ночам нашептывают друг другу далекие планеты. Когда в подводных гротах тритонов и в древних затонувших городах звучат первобытные мелодии Великих Древних, великие туманы поднимаются к небесам, неся с собой тайное знание, недоступное человеку. В такие минуты глаза, устремленные в сторону моря, видят одну лишь белесую пустоту, как если бы край утеса был краем вселенной, а колокола на невидимых бакенах звонят торжественно и протяжно, словно паря в волшебном океане эфира.

К северу от Кингспорта скалы образуют террасы, нагроможденные одна на другую и достигающие огромной высоты. Последняя из них висит подобно застывшему серому облаку, принесенному бризом. Открытая всем ветрам, она одиноко парит в безграничном просторе, поскольку берег здесь круто поворачивает — как раз в этом месте впадает в море полноводный Мискатоник, который течет по равнине мимо Аркхема, неся с собой легенды далекого лесного края и мимолетные воспоминания о холмах Новой Англии. Для жителей Кингспорта этот утес имеет такое же значение, как для какого-нибудь морского народа Полярная звезда, Большая Медведица, Кассиопея или Дракон. В их представлении этот утес являет собой одно целое с небесной твердью. Туман закрывает его точно так же, как скрывает он солнце и звезды.

К некоторым из утесов местные жители относятся с любовью. Одному из них они дали имя Отец Нептун за его фантастический профиль, ступенчатые уступы другого нарекли Большой Дамбой. Но этой скалы люди явно страшатся — уж очень она высока и неприступна. Впервые увидев ее, португальские моряки суеверно перекрестились, а местные старожилы-янки до сих пор уверены, что, если бы кто и смог взобраться на этакую высоту, последствия для него были бы ужаснее смерти. Тем не менее на этом утесе стоит древний дом, и по вечерам люди видят свет в его небольших квадратных окошках.

Этот дом всегда стоял там — ходят слухи, что в нем живет Некто, говорящий с утренними туманами, которые поднимаются из глубин. Он якобы наблюдает чудеса, открывающиеся в океанской дали в те часы, когда кромка утеса становится краем вселенной и колокола на бакенах торжественно звенят, свободно паря в туманном эфире. Но все это только домыслы. На грозном утесе никто никогда не бывал. Даже просто взглянуть на него в подзорную трубу решались немногие. Правда, люди, приезжающие сюда летом на отдых, не раз направляли в ту сторону свои щегольские бинокли, но видели только серую остроконечную крышу, поднимающуюся чуть ли не от самого фундамента, да еще тусклый свет маленьких окон в сумерках. Приезжие не верят, что пресловутый Некто живет в этом доме на протяжении сотен лет, но не могут доказать свою правоту коренным кингспортцам. Даже Страшный старик, который беседует со свинцовыми маятниками, подвешенными в бутылках, расплачивается с бакалейщиком старинными испанскими дублонами и держит каменных идолов во дворе своего дома на Водяной улице, может сказать лишь то, что дела с домом обстояли точно так же еще в те времена, когда его дед был мальчишкой, и даже много раньше, когда Белчер или Ширли — не говоря уж про Паунела или Бернарда — были губернаторами его королевского величества колонии Массачусетс.

Слово автору:

In the morning, mist comes up from the sea by the cliffs beyond Kingsport . White and feathery it comes from the deep to its brothers the clouds, full of dreams of dank pastures and caves of leviathan. And later, in still summer rains on the steep roofs of poets, the clouds scatter bits of those dreams, that men shall not live without rumor of old strange secrets, and wonders that planets tell planets alone in the night. When tales fly thick in the grottoes of tritons, and conchs in seaweed cities blow wild tunes learned from the Elder Ones, then great eager mists flock to heaven laden with lore, and oceanward eyes on tile rocks see only a mystic whiteness, as if the cliff's rim were the rim of all earth, and the solemn bells of buoys tolled free in the aether of faery.

Now north of archaic Kingsport the crags climb lofty and curious, terrace on terrace, till the northernmost hangs in the sky like a gray frozen wind-cloud. Alone it is, a bleak point jutting in limitless space, for there the coast turns sharp where the great Miskatonic pours out of the plains past Arkham, bringing woodland legends and little quaint memories of New England 's hills. The sea-folk of Kingsport look up at that cliff as other sea-folk look up at the pole-star, and time the night's watches by the way it hides or shows the Great Bear, Cassiopeia and the Dragon. Among them it is one with the firmament, and truly, it is hidden from them when the mist hides the stars or the sun.

Some of the cliffs they love, as that whose grotesque profile they call Father Neptune, or that whose pillared steps they term "The Causeway"; but this one they fear because it is so near the sky. The Portuguese sailors coming in from a voyage cross themselves when they first see it, and the old Yankees believe it would be a much graver matter than death to climb it, if indeed that were possible. Nevertheless there is an ancient house on that cliff, and at evening men see lights in the small-paned windows.

The ancient house has always been there, and people say One dwells within who talks with the morning mists that come up from the deep, and perhaps sees singular things oceanward at those times when the cliff's rim becomes the rim of all earth, and solemn buoys toll free in the white aether of faery. This they tell from hearsay, for that forbidding crag is always unvisited, and natives dislike to train telescopes on it. Summer boarders have indeed scanned it with jaunty binoculars, but have never seen more than the gray primeval roof, peaked and shingled, whose eaves come nearly to the gray foundations, and the dim yellow light of the little windows peeping out from under those eaves in the dusk. These summer people do not believe that the same One has lived in the ancient house for hundreds of years, but can not prove their heresy to any real Kingsporter. Even the Terrible Old Man who talks to leaden pendulums in bottles, buys groceries with centuried Spanish gold, and keeps stone idols in the yard of his antediluvian cottage in Water Street can only say these things were the same when his grandfather was a boy, and that must have been inconceivable ages ago, when Belcher or Shirley or Pownall or Bernard was Governor of His Majesty's Province of the Massachusetts-Bay.

"Сверхъестественный ужас в литературе" (перевод Л. Володарской)

1. Вступление

Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого. Вряд ли кто-нибудь из психологов будет это оспаривать, и в качестве общепризнанного факта сие должно на все времена утвердить подлинность и достоинство таинственного, ужасного повествования как литературной формы. Против него направлены все стрелы материалистической софистики, которая цепляется за обычные чувства и внешние явления, и, так сказать, пресного идеализма, который протестует против эстетического мотива и призывает к созданию дидактической литературы, чтобы «поднять» читателя до требуемого уровня самодовольного оптимизма. Однако, несмотря ни на что, таинственное повествование выживало, развивалось и добивалось замечательных результатов; основанное на мудром и простом принципе, может быть и не универсальном, но живом и вечном для всех, кто обладает достаточной чувствительностью.

У призрачного ужаса, как правило, небольшая аудитория, поскольку он требует от читателя вполне определенной способности к фантазиям и отстранению от обычной жизни. Сравнительно немногие в достаточной степени свободны от власти повседневности и способны отвечать на стук извне, поэтому вкус большинства в первую очередь удовлетворяют рассказы о банальных чувствах и событиях или о незамысловатых отклонениях в этих чувствах и событиях; и это правильно, наверное, поскольку банальности составляют большую часть человеческого опыта. Чувствительные люди всегда были и будут с нами, но иногда случается и так, что неожиданный приступ любопытства смущает и самую недоверчивую голову; поэтому никакая рационализация, никакая реформа, никакой фрейдистский анализ не в состоянии полностью уничтожить трепет, возникающий во время бесед у камина или в лесной чаще. Ведь речь идет о психологии или традиции, так же реально и глубоко укоренившейся в человеческом сознании, как любая другая традиция; о сверстнице религиозного чувства, тесно связанной со многими его аспектами и занимающей слишком много места в нашем внутреннем биологическом наследии, чтобы потерять всемогущую власть над очень важным, хотя и численно невеликим меньшинством нам подобных.

Главные инстинкты и чувства человека сформированы его ответом на окружающую обстановку. Вполне определенные чувства, основанные на удовольствии и боли, растут вокруг феноменов, причины и следствия которых он понимает, тогда как вокруг тех, которые он не понимает — в ранние времена вселенная кишела ими, — появлялись, естественно, всякие персонификации, чудесные интерпретации, ощущения ужаса и страха, которые только и могло придумать человеческое сообщество с немногими и простыми идеями и ограниченным опытом. Будучи непредсказуемым, неведомое стало для наших примитивных предков ужасным и всемогущим источником радостей и бедствий, насылаемых на человечество тайными и внеземными силами, очевидно, принадлежащими к сферам существования, о которых нам ничего неизвестно и к которым мы не принадлежим. Феномен грез (сна) тоже способствовал формированию представления о нереальном или призрачном мире; в целом все условия дикой низшей жизни пробуждали в человеке ощущение сверхъестественного, и не следует удивляться тому, как основательно наследственная память пропитана религией и суевериями. Это явление — как самый обыкновенный научный факт — должно, в сущности, рассматриваться в качестве постоянного, ибо тут задействованы и подсознание, и инстинкты; и, хотя беспрерывное противостояние ареалу неведомого насчитывает уже тысячи лет, большая часть внешнего космоса все еще является неиссякаемым источником таинственного, да и перешедшие к нам властные наследственные ассоциации не оставляют без внимания объекты и явления, которые когда-то были сочтены таинственными, пусть даже теперь мы можем многое объяснить. Более того, существует объективная физиологическая фиксация давних инстинктов в нервной природе человека, которая придает им поразительную подвижность, пусть даже сознание полностью отрицает чудеса.

Так как мы помним боль и угрозу смерти лучше, нежели удовольствия, и так как наши чувства в отношении благоприятных аспектов неведомого с самого начала были взяты в плен и соответствующим образом воспитаны религиозными ритуалами, то темной и злой части космической тайны выпало на долю фигурировать в нашем фольклоре о сверхъестественном. Эта тенденция естественным образом была поддержана и тем, что нерешительность и опасность всегда тесно связаны между собой; из-за чего неведомый мир неизбежно предстает как мир, грозящий человеку злом. Когда же к страху прибавилось неизбежное очарование удивления и любопытства, появилось нечто, сложенное из обостренного чувства и возбужденной фантазии, чья жизнеспособность равна жизнеспособности человечества. Дети всегда будут бояться темноты, а взрослые, чувствительные к унаследованному опыту, будут трепетать при мысли о неведомых и безмерных пространствах где-то далеко за звездами с, возможно, пульсирующей жизнью, не похожей на земную, или ужасаться при мысли о жутких мирах на нашей собственной планете, которые известны только мертвым и сумасшедшим.

"Сверхъестественный ужас в литературе" (перевод И. Богданова и О. Мичковского)

ВВЕДЕНИЕ

Страх есть древнейшее и сильнейшее из человеческих чувств, а его древнейшая и сильнейшая разновидность есть страх перед неведомым. Мало кто из психологов станет оспаривать этот факт, что само по себе гарантирует произведениям о сверхъестественном и ужасном достойное место в ряду литературных форм. На эти произведения нападают как материалистическая софистика, верная избитому набору эмоций и реальных фактов, так и наивный, пресный идеализм, не признающий эстетической свеpхзадачи и настаивающий на том, чтобы литература поучала читателя, воспитывая в нем самодовольный оптимизм. Но несмотря на все это противодействие, жанр сверхъестественных и ужасных историй выжил, развился и достиг замечательных высот совершенства, так как в основе его лежит простой основополагающий принцип, притягательность которого если и не универсальна, то во всяком случае действенна для людей с достаточно развитым восприятием.

Круг поклонников запpедельно-ужасного, как правило, узок, поскольку от читателя требуется определенная толика воображения и способность отрешиться от будничной жизни. Относительно немногие из нас обладают той степенью внутренней свободы, что позволяет сквозь пелену повседневной рутины расслышать зов иных миров, а потому во вкусе большинства всегда будут преобладать истории, повествующие о заурядных переплетениях чувств и событий с их банально-слезливыми вариациями — и это, вероятно, справедливо, так как именно тривиальное господствует в нашем повседневном опыте. В то же время тонкие, чувствительные натуры не такая уж и редкость, да и самую твердолобую голову порою озаряет прихотливый луч фантазии, а потому никаким потугам рационализма, никаким успехам прогресса и никаким выкладкам психоанализа вовек не заглушить в человеке ту струнку, что отзывается на страшную сказку, рассказанную ночью у камина, и заставляет его замирать от страха в безлюдном лесу. Здесь срабатывает психологическая модель, или традиция, не менее реальная и не менее глубоко укорененная в ментальном опыте человечества, чем любая другая; она стара, как религиозное чувство — с которым она, кстати, связана кровными узами, — и занимает в наследственной биологии человека слишком большое место, чтобы потерять власть над не значительной по количеству, но качественно значимой частью рода людского.

Первичные инстинкты и эмоции человека формировали его отношение к обживаемой им среде. Вокруг явлений, причины и следствия которых он понимал, возникали недвусмысленные и ясные представления, основанные на наслаждении и боли; тогда как явления, ему непонятные, — а в древности вселенная была таковыми полна — обрастали мистическими олицетворениями, фантастическими истолкованиями и благоговейными чувствами, сообразными тому уровню опыта и знаний, каким обладало человечество на заре своего существования. Неведомое — оно же непредсказуемое — в глазах наших предков было тем ужасным и всемогущим источником, откуда брали начало все блага и бедствия, обрушивавшиеся на людей по загадочным, мистическим причинам и явно принадлежавшие к тем сферам бытия, о которых человек не ведает и над которыми он не властен. Феномен сновидений то же внес свою лепту в формирование представления о нереальном мире, или мире духов, — да и вообще, все условия дикой первобытной жизни столь неумолимо приводили к мысли о сверхъестественном, что не следует удивляться тому, сколь основательно самая сущность современного человека пропитана религиозными и суеверными чувствами. Даже при строго научном подходе становится ясно, что этим чувствам суждена воистину вечная жизнь если не в сознании, то хотя бы в подсознании и внутренних инстинктах человека; ибо невзирая на то, что на протяжении тысячелетий сфера непознанного неуклонно сокращалась, непрореженная завеса тайны по-прежнему охватывает большую часть окружающей нас вселенной, и толстый слой прочных унаследованных ассоциаций покрывает все предметы и явления, которые некогда казались нам загадочными, а ныне легко объяснимы. Более того, наукой доказано, что древние инстинкты физиологически закреплены в нашей нервной ткани и незримо действуют даже тогда, когда наш рассудок полностью свободен от суеверий.

Поскольку боль и угрозу смерти мы помним ярче, чем наслаждение, и поскольку наше отношение к благим проявлениям непознанного с самого начала было загнано в прокрустово ложе условных религиозных обрядов, то стоит ли удивляться, что именно темным и зловещим сторонам вселенской тайны выпало фигурировать в мистическом фольклоре человечества. Такое положение дел естественным образом усугубляется тем, что неизвестность всегда сопряжена с опасностью, вследствие чего любая область непознанного в глазах человека является потенциальным источником зла. Когда же к этому ощущению страха и угрозы добавляется свойственная каждому из нас тяга к чудесному и необычному, образуется тот сплав сильных эмоций с игрой воображения, который будет существовать до тех пор, покуда жив род человеческий. Не только дети во все времена будут бояться темноты, но и взрослые — по крайней мере, те из них, кто обладает чувствительной к первобытным импульсам натурой, — всегда будут содрогаться при мысли о таинственных и непостижимых мирах, исполненных совершенно особой жизни и затерянных в космических безднах за пределами галактик или же затаившихся в пагубной близости от нашей планеты: в каких-нибудь потусторонних измерениях, куда дано заглянуть разве что мертвецам да безумцам.

Слово автору:

I. Introduction

The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. These facts few psychologists will dispute, and their admitted truth must establish for all time the genuineness and dignity of the weirdly horrible tale as a literary form. Against it are discharged all the shafts of a materialistic sophistication which clings to frequently felt emotions and external events, and of a naively insipid idealism which deprecates the aesthetic motive and calls for a didactic literature to uplift the reader toward a suitable degree of smirking optimism. But in spite of all this opposition the weird tale has survived, developed, and attained remarkable heights of perfection; founded as it is on a profound and elementary principle whose appeal, if not always universal, must necessarily be poignant and permanent to minds of the requisite sensitiveness.

The appeal of the spectrally macabre is generally narrow because it demands from the reader a certain degree of imagination and a capacity for detachment from every-day life. Relatively few are free enough from the spell of the daily routine to respond to rappings from outside, and tales of ordinary feelings and events, or of common sentimental distortions of such feelings and events, will always take first place in the taste of the majority; rightly, perhaps, since of course these ordinary matters make up the greater part of human experience. But the sensitive are always with us, and sometimes a curious streak of fancy invades an obscure corner of the very hardest head; so that no amount of rationalisation, reform, or Freudian analysis can quite annul the thrill of the chimney-corner whisper or the lonely wood. There is here involved a psychological pattern or tradition as real and as deeply grounded in mental experience as any other pattern or tradition of mankind; coeval with the religious feeling and closely related to many aspects of it, and too much a part of our inmost biological heritage to lose keen potency over a very important, though not numerically great, minority of our species.

Man’s first instincts and emotions formed his response to the environment in which he found himself. Definite feelings based on pleasure and pain grew up around the phenomena whose causes and effects he understood, whilst around those which he did not understand—and the universe teemed with them in the early days—were naturally woven such personifications, marvellous interpretations, and sensations of awe and fear as would be hit upon by a race having few and simple ideas and limited experience. The unknown, being likewise the unpredictable, became for our primitive forefathers a terrible and omnipotent source of boons and calamities visited upon mankind for cryptic and wholly extra-terrestrial reasons, and thus clearly belonging to spheres of existence whereof we know nothing and wherein we have no part. The phenomenon of dreaming likewise helped to build up the notion of an unreal or spiritual world; and in general, all the conditions of savage dawn-life so strongly conduced toward a feeling of the supernatural, that we need not wonder at the thoroughness with which man’s very hereditary essence has become saturated with religion and superstition. That saturation must, as a matter of plain scientific fact, be regarded as virtually permanent so far as the subconscious mind and inner instincts are concerned; for though the area of the unknown has been steadily contracting for thousands of years, an infinite reservoir of mystery still engulfs most of the outer cosmos, whilst a vast residuum of powerful inherited associations clings around all the objects and processes that were once mysterious, however well they may now be explained. And more than this, there is an actual physiological fixation of the old instincts in our nervous tissue, which would make them obscurely operative even were the conscious mind to be purged of all sources of wonder.

Because we remember pain and the menace of death more vividly than pleasure, and because our feelings toward the beneficent aspects of the unknown have from the first been captured and formalised by conventional religious rituals, it has fallen to the lot of the darker and more maleficent side of cosmic mystery to figure chiefly in our popular supernatural folklore. This tendency, too, is naturally enhanced by the fact that uncertainty and danger are always closely allied; thus making any kind of an unknown world a world of peril and evil possibilities. When to this sense of fear and evil the inevitable fascination of wonder and curiosity is superadded, there is born a composite body of keen emotion and imaginative provocation whose vitality must of necessity endure as long as the human race itself. Children will always be afraid of the dark, and men with minds sensitive to hereditary impulse will always tremble at the thought of the hidden and fathomless worlds of strange life which may pulsate in the gulfs beyond the stars, or press hideously upon our own globe in unholy dimensions which only the dead and the moonstruck can glimpse.

"Потомок" (перевод Л. Володарской)

Я пишу, как сказал доктор, на моем смертном ложе и больше всего боюсь, что он ошибся. Наверное, меня похоронят на будущей неделе, если...

В Лондоне живет человек, который вопит каждый раз, когда звонят церковные колокола. Он живет один с полосатой кошкой на постоялом дворе Грея, и люди называют его безобидным безумцем. В его комнате множество самых неинтересных и пустых книг, которые он читает и читает, стараясь забыться. Единственное, о чем он мечтает, это не думать. По какой-то причине он больше всего на свете боится думать и, как чуму, гонит от себя все будоражащее воображение. Он очень худ, морщинист и сед, однако люди говорят, что он совсем не так стар, как кажется со стороны. Страх цепко держит его своими острыми когтями, и от самого невинного звука его взгляд вперяется в пустоту, а лоб покрывается потом. Друзей и приятелей он держит на расстоянии, чтобы не отвечать на их вопросы. Те же, кто знают его со времен, когда он был ученым и эстетом, говорят, что нет ничего печальнее, чем видеть его сейчас. Так как он уже давно удалился ото всех, то никто не может сказать с уверенностью, уехал он из страны или спрятался в неведомой дыре. Уже лет десять, как он поселился на постоялом дворе Грея, но ни разу ни слова не сказал, откуда он явился, пока однажды вечером юный Уильямс не купил Necronomicon.

Когда мечтатель Уильямс, которому было всего двадцать три года, поселился в старом доме, то сразу почувствовал что-то необычное в своем седом высохшем соседе, как будто на нем было дыхание космического ветра. Он постарался сойтись с ним поближе, ведь старые друзья не смели приблизиться к нему, и его поразил страх, который не покидал костлявого наблюдателя и слушателя. В том, что этот человек постоянно наблюдал и слушал, не было никаких сомнений. Но наблюдал и слушал он скорее разумом, чем глазами и ушами, и постоянно был занят тем, чтобы забыться в бесконечном чтении веселеньких романчиков. А едва начинали звонить церковные колокола, он переставал слушать и вопил, и серая кошка, жившая в его комнате, тоже выла с ним в унисон, пока не стихал в отдалении последний звук.

"Потомок" (перевод В. Дорогокупли)

В Лондоне живет человек, который не в силах удержаться от крика всякий раз, когда слышит звон церковных колоколов. Живет он затворником, деля одиночество с полосатой кошкой, и все соседи по Грейс-инн считают его безвредным и тихим безумцем. Комната его заполнена книгами самого банального содержания, которые он без конца читает и перечитывает, надеясь забыться за этим пустым и бесполезным времяпрепровождением. Он вообще старается не думать ни о чем, ибо по какой-то причине его страшат собственные мысли, и он как чумы избегает всего, что может пробудить его воображение. С виду это старик — тощий, седой и морщинистый, — но кое-кто утверждает, что он далеко не так стар, как выглядит. Страх накрепко вцепился в него своими мерзкими когтями, и любой неожиданный звук заставляет его вздрагивать и озираться, покрываясь холодным потом. Он сторонится прежних друзей и знакомых, не желая отвечать на вопросы, неизбежные при встречах с ними. Люди, знававшие его в былые дни как ученого и эстета, очень огорчены его нынешним состоянием. Он перестал общаться с ними много лет назад, и никто толком не знал, уехал ли он из страны или же просто затаился в какой-то глухой дыре. Десять последних лет он прожил в Грейс-инн и ни словом не обмолвился о том, где он был и что делал прежде, — вплоть до той ночи, когда юный Уильямс приобрел «Некрономикон».

Уильямс, фантазер и мечтатель двадцати трех лет от роду, едва поселившись в этом старинном здании, сразу ощутил нечто особенное в худом седовласом обитателе соседней комнаты, который выглядел так, будто его коснулось дыхание чужих космических ветров. И Уильямс ухитрился наладить дружеские отношения с соседом, преуспев там, где не смогли преуспеть старые друзья последнего, в то же время не переставая гадать о причине страха, который, казалось, ни на минуту не отпускал этого высохшего, изможденного человека, постоянно бывшего настороже. В том, что он настороженно наблюдает и прислушивается, сомнений не было; правда, делал это он скорее подсознательно, чем с помощью зрения и слуха, при этом все время пытаясь отвлечься и найти забвение в глупых бульварных романах, которые он поглощал в невероятных количествах. А заслышав перезвон церковных колоколов, он терял контроль над собой и начинал пронзительно вопить, и ему вторила серая кошка, жившая в его комнате, — так они и вопили в унисон, покуда не угасало эхо последнего колокольного удара.

Слово автору:

In London there is a man who screams when the church bells ring. He lives all alone with his streaked cat in Gray’s Inn, and people call him harmlessly mad. His room is filled with books of the tamest and most puerile kind, and hour after hour he tries to lose himself in their feeble pages. All he seeks from life is not to think. For some reason thought is very horrible to him, and anything which stirs the imagination he flees as a plague. He is very thin and grey and wrinkled, but there are those who declare he is not nearly so old as he looks. Fear has its grisly claws upon him, and a sound will make him start with staring eyes and sweat-beaded forehead. Friends and companions he shuns, for he wishes to answer no questions. Those who once knew him as scholar and aesthete say it is very pitiful to see him now. He dropped them all years ago, and no one feels sure whether he left the country or merely sank from sight in some hidden byway. It is a decade now since he moved into Gray’s Inn, and of where he had been he would say nothing till the night young Williams bought the Necronomicon.

Williams was a dreamer, and only twenty-three, and when he moved into the ancient house he felt a strangeness and a breath of cosmic wind about the grey wizened man in the next room. He forced his friendship where old friends dared not force theirs, and marvelled at the fright that sat upon this gaunt, haggard watcher and listener. For that the man always watched and listened no one could doubt. He watched and listened with his mind more than with his eyes and ears, and strove every moment to drown something in his ceaseless poring over gay, insipid novels. And when the church bells rang he would stop his ears and scream, and the grey cat that dwelt with him would howl in unison till the last peal died reverberantly away.

"Дагон" (перевод Л. Володарской)

Я пишу в необычном душевном состоянии, потому что вечером меня не станет. Без гроша в кармане, без лекарства, которое только и может делать мое существование сносным, я не могу терпеть пытку жизнью и выпрыгну из окна на убогую улицу. Не считайте меня слабовольным или дегенеративным из-за моей зависимости от морфия. Когда вы прочитаете эти наспех написанные страницы, то, наверное, поймете, хотя вряд ли поймете до конца, почему произошло так, что я должен или забыться, или умереть.

Это случилось в одном из самых необъятных и редко посещаемых участков Тихого океана. Пакетбот, на котором я был вторым помощником капитана, стал жертвой немецкого рейдера. Война только начиналась, и морские силы гуннов еще не совсем деградировали, так что наше судно стало их законным трофеем, а мы, то есть команда, — пленниками, к которым относились со всевозможным вниманием и уважением. Наши захватчики оказались столь беззаботны, что не прошло и пяти дней, как мне удалось ускользнуть на маленькой шлюпке с достаточным запасом пищи и воды.

Когда я остался один в открытом море, то имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Навигатор из меня неважный, поэтому по солнцу и по звездам я лишь приблизительно определил свое местоположение чуть южнее экватора. О долготе я не знал ничего, и в поле моего зрения не было ни одного острова, не говоря уж о материке. Погода стояла хорошая, и не помню, сколько дней я плыл без всякой цели под обжигающим солнцем в ожидании увидеть какой-нибудь корабль или обитаемую землю. Однако ни корабля, ни земли не было, и я начал впадать в отчаяние от своего одиночества в бескрайней синеве.

Перемена наступила, пока я спал, и мне никогда не узнать, как все было, потому что мой беспокойный, тревожимый кошмарами сон оказался долгим. Когда же я наконец проснулся, то обнаружил, что тону в вязком черном болоте, которое, как исчадие ада, раскинулось, сколько хватало глаз, а моя лодка неподвижно застыла довольно далеко от меня.

Нетрудно представить, как я должен был изумиться такой чудовищной и неожиданной перемене пейзажа, но на самом деле я больше испугался, чем удивился, потому что и в воздухе, и в гнили я чувствовал нечто зловещее, от чего у меня стыла кровь в жилах. Кругом все было усеяно костями разложившихся рыб и другими менее годными для описания предметами, которые торчали из отвратительной бескрайней слякоти. Нечего и надеяться, что мне удастся словами передать неописуемую бесплодную неохватную мерзость, существовавшую в абсолютной тишине. Я ничего не слышал и ничего не видел, кроме чёрного липкого ила, и этот тихий гомогенный пейзаж подавлял меня, внушая тошнотворный страх.

"Дагон" (перевод Е. Мусихина)

Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. У меня нет ни гроша, а снадобье, единственно благодаря которому моя жизнь остается более или менее переносимой, уже на исходе, и я больше не могу терпеть эту пытку. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выброситься из чердачного окна на грязную мостовую. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от морфия. Когда вы прочтете эти написанные торопливой рукой страницы, вы сможете представить себе — хотя вам не понять этого в полной мере, — как я дошел до состояния, в котором смерть или забытье считаю лучшим для себя исходом.

Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана. Большая война в то время только начиналась, и океанская флотилия гуннов еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось немного погодя. Итак, наше судно было взято в качестве приза, а с нами, членами экипажа, обращались достаточно гуманно, как и подобает обращаться с пленными моряками по законам войны. Наши враги охраняли нас не очень-то тщательно, благодаря чему уже на шестой день со времени нашего пленения мне удалось бежать на маленькой лодке, имея на борту запас воды и пищи, достаточный для того, чтобы выдержать довольно длительное путешествие.

Обретя наконец-то долгожданную свободу и бездумно положившись на волю волн, я имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Не будучи опытным навигатором, я смог только очень приблизительно определить по солнцу и звездам, что нахожусь где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления; тщетной оказалась и надежда на то, что вскоре удастся увидеть полоску берега или какой-нибудь островок. Стояла хорошая погода, и в течение многих дней я дрейфовал под палящим солнцем, ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение принесет меня к берегу обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и я начал впадать в отчаяние, осознавая свое полное одиночество посреди мерно вздымающейся синей громады нескончаемого океана.

Перемена произошла в то время, когда я спал, и мне неизвестны детали случившегося, поскольку сон мой, беспокойный и насыщенный различными видениями, длился довольно долго. Проснувшись же, я обнаружил, что меня наполовину засосало в слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня.

Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался, чем изумился, ибо зловоние и черная гниль вокруг произвели на меня самое гнетущее впечатление. Мерзкий запах исходил от разлагающихся останков рыб и других с трудом поддающихся описанию объектов, которые тут и там торчали из отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Вряд ли мне удастся описать словами угрюмый пейзаж, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необозримого пространства черной трясины, а сама абсолютность тишины и однородность ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся к горлу ужас.

Слово автору:

I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer; and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages you may guess, though never fully realise, why it is that I must have forgetfulness or death.

It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea-raider. The great war was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation; so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that five days after we were taken I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time.

When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude I knew nothing, and no island or coast-line was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun; waiting either for some passing ship, or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastnesses of unbroken blue.

The change happened whilst I slept. Its details I shall never know; for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awaked, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away.

Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished; for there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight save a vast reach of black slime; yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear.

"Зов Ктулху" (перевод Е. Любимовой)

I. Ужас в глине

Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в своем направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда; однако настанет день и объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья.

Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх величии космического цикла, в котором весь наш мир и человеческая раса являются лишь временными обитателями. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь застыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрытых успокоительным оптимизмом. Однако не они дали мне возможность единственный раз заглянуть в эти запретные эпохи: меня дрожь пробирает по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как и все грозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино разрозненных фрагментов — в данном случае одной старой газетной заметки и записок умершего профессора. Я надеялся, что никому больше не удастся совершить подобное соединение; во всяком случае, если мне суждена жизнь, то я никогда сознательно не присоединю ни одного звена к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор тоже намеревался хранить в тайне то, что узнал, и наверняка уничтожил бы свои записи, если бы внезапная смерть не помешала ему.

Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось зимой 1926—27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Геммел Эйнджелл, заслуженный профессор в отставке, специалист по семитским языкам Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Эйнджелл получил широкую известность как специалист по древним письменам, и к нему часто обращались руководители крупнейших музеев; поэтому его кончина в возрасте девяноста двух лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию значительно усиливали и загадочные обстоятельства, его сопровождавшие. Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюпорта; свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром, по виду — моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительных темных дворов, выходивших на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Вильямс-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле, и, после долгих путаных дебатов, пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванной подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе, однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились — и даже более: в конце концов я счел его маловероятным.

Будучи наследником и душеприказчиком своего двоюродного деда, который умер бездетным вдовцом, я должен был тщательно изучить его архивы; с этой целью я перевез все папки и коробки к себе в Бостон. Основная часть отобранных мною материалов была впоследствии опубликована Американским Археологическим Обществом, но оставался еще один ящик, содержимое которого я нашел наиболее загадочным и который не хотел показывать никому. Он был заперт, причем я не мог обнаружить ключ до тех пор, пока не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Тут мне, наконец, удалось открыть ящик, однако, сделав это, я столкнулся с новым препятствием, куда более сложным. Ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мной глиняный барельеф, а также разрозненные записи и газетные вырезки, находившиеся в ящике? Неужели мой дед в старости оказался подвержен самым грубым суевериям? Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого.

Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно пять на шесть дюймов; он был явно современного происхождения. Тем не менее изображенное на нем ничуть ни отвечало современности ни по духу, ни по замыслу, поскольку, при всей причудливости и разнообразии кубизма и футуризма, они редко воспроизводят ту загадочную регулярность, которая таится в доисторических письменах. А в этом произведении такого рода письмена безусловно присутствовали, но я, несмотря на знакомство с бумагами и коллекцией древних рукописей деда, не мог их идентифицировать с каким-либо конкретным источником или хотя бы получить малейший намек на их отдаленную принадлежность.

Над этими иероглифами располагалась фигура, которая явно была плодом фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить ее природу. Это было некое чудовище, или символ, представляющий чудовище, или просто нечто рожденное больным воображением. Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то, думается, я смогу передать дух изображенного существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями; причем именно общий контур этой фигуры делал ее столь пугающе ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был, по замыслу автора, изображать некие циклопические архитектурные сооружения.

Записи, которые содержались в одном ящике с этим барельефом вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Эйнджелла, причем, видимо, в последние годы жизни. То, что являлось, предположительно, основным документом, было озаглавлено «КУЛЬТ КТУЛХУ», причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на два раздела, первый из которых имел заглавие — «1925 — Сны и творчество по мотивам снов Х. А. Уилкокса, Томас-стрит, 7, Провиденс, Лонг-Айленд», а второй — «Рассказ инспектора Джона Р. Легресса, Вьенвилльстрит, 121, Новый Орлеан, А. А. О. — собр, 1908 — заметки о том же + свид. Проф. Уэбба» Остальные бумаги представляли из себя краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц, сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов (в особенности — из книги У. Скотта-Эллиота «Атлантис и потерянная Лемурия»), все остальное же — заметки о наиболее долго действовавших тайных культовых обществах и сектах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники как «Золотая ветвь» Фрезера и книга мисс Мюррей «Культ ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года.

Первый раздел основной рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой темноволосый молодой человек, нервически-возбужденный, явился к профессору Эйджеллу, принеся с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий и потому влажный. На его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкокс и мой дед узнал в нем младшего сына из довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в Художественной Школе Род-Айленда и проживал в одиночестве в Флер-де-Лиз-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс был не по годам развитой юноша, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать, Он называл себя «психически гиперсензитивным», а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто «чудаком» и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб Искусств Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадежным.

"Зов Ктулху" (перевод С. Лихачевой)

I

ГЛИНЯНЫЙ УЖАС

По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, — это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плавания нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли. Но в один прекрасный день разобщенные познания будут сведены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья.

Теософы уже предугадали устрашающее величие космического цикла, в пределах которого и наш мир, и весь род человеческий — не более чем преходящая случайность. Они намекают на странных пришельцев из тьмы веков — в выражениях, от которых кровь бы застыла в жилах, когда бы не личина утешительного оптимизма. Но не от них явился тот один-единственный отблеск запретных эпох, что леденит мне кровь наяву и сводит с ума во сне. Это мимолетное впечатление, как и все страшные намеки на правду, родилось из случайной комбинации разрозненных фрагментов — в данном случае вырезки из старой газеты и записей покойного профессора. Надеюсь, никому больше не придет в голову их сопоставить; сам я, если останусь жив, ни за что не стану сознательно восполнять звенья в столь чудовищной цепи. Думается мне, что и профессор тоже намеревался сохранить в тайне известную ему часть и непременно уничтожил бы свои заметки, если бы не внезапная смерть.

Впервые я ознакомился с ними зимой 1926/27 года: именно тогда умер мой двоюродный дед Джордж Гаммелл Эйнджелл, почетный профессор семитских языков в Брауновском университете города Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Эйнджелл был широко известен как видный специалист по древним надписям, к нему то и дело обращались директора крупных музеев, так что его кончина в возрасте девяноста двух лет вызвала изрядный резонанс. В местном масштабе интерес подогревался еще и тем, что причина смерти осталась невыясненной. Профессор возвращался из Ньюпорта: он сошел с корабля — и, по словам свидетелей, рухнул как подкошенный после того, как его толкнул какой-то негр, с виду моряк, что нежданно-негаданно вынырнул из странноватого темного дворика на холме, по крутому склону которого пролегал кратчайший путь от порта до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не обнаружили зримых признаков какого бы то ни было расстройства и, посовещавшись немного в замешательстве, заключили, что причиной трагедии послужило некое скрытое нарушение сердечной деятельности, спровоцированное быстрым подъемом в гору — в профессорские-то преклонные годы! В ту пору я не видел повода ставить диагноз под сомнение, но в последнее время я склонен задуматься на этот счет... очень серьезно задуматься.

Как наследнику и душеприказчику моего двоюродного деда — ибо он умер бездетным вдовцом — мне полагалось сколь возможно тщательно просмотреть его архивы; с этой целью я перевез все его коробки и папки на свою бостонскую квартиру. Бóльшую часть разобранных мною материалов со временем опубликует Американское археологическое общество, однако ж среди ящиков нашелся один, изрядно меня озадачивший: вот его-то мне особенно не хотелось показывать чужим. Ящик был заперт, ключа нигде не оказалось, но в конце концов я догадался осмотреть брелок, что профессор всегда носил в кармане. И действительно: открыть замок мне удалось, но тут передо мною воздвиглось препятствие еще более серьезное и непреодолимое. Что, ради всего святого, означали странный глиняный барельеф и разрозненные записи, наброски и газетные вырезки, мною обнаруженные? Или дед мой, на закате дней своих, стал жертвой самого банального надувательства? Я решил непременно разыскать эксцентричного скульптора, по всей видимости нарушившего душевный покой старика.

Барельеф представлял собою неровный прямоугольник площадью приблизительно пять на шесть дюймов и менее дюйма толщиной, явно современного происхождения. Но изображалось на нем нечто крайне далекое от современности и по духу, и по замыслу, ибо хотя бессчетны и сумасбродны причуды кубизма и футуризма, нечасто воспроизводят они таинственную упорядоченность, сокрытую в доисторических надписях. А бóльшая часть этих узоров, вне всякого сомнения, представляла собою именно письмена, хотя память моя, невзирая на близкое знакомство с бумагами и кол лекциями деда, не сумела ни опознать эту разновидность, ни хотя бы намекнуть на какие-то отдаленные параллели. Над этими несомненными иероглифами просматривалась фигура — явно изобразительного плана, хотя импрессионистский стиль исполнения не позволял распознать ее природу.

Что-то вроде чудища или символ, представляющий чудище, породить которое способна разве что больная фантазия. Я нимало не погрешу против сути этого образа, если скажу, что моему взбалмошному воображению одновременно представились осьминог, дракон и карикатура на человека. Мясистая голова с щупальцами венчала гротескное чешуйчатое тулово с рудиментарными крыльями, но особенно жуткое впечатление производили общие очертания всего в целом. На заднем плане смутно проступало некое подобие циклопической кладки.

К этой диковинке помимо подборки газетных вырезок прилагался целый ворох свежих записей, сделанных рукою профессора Эйнджелла и не претендующих на какую бы то ни было литературность. Основной, по всей видимости, документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ» — тщательно прорисованными печатными буквами, чтобы предотвратить ошибки в прочтении столь неслыханного слова. Рукопись состояла из двух частей: первая — под рубрикой «1925 — Сон и творчество по мотивам снов Г. Э. Уилкокса, проживающего по адресу: штат Род-Айленд, г. Провиденс, Томас-стрит, д. 7», и вторая — «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса, проживающего по адресу: штат Луизиана, г. Новый Орлеан, Бьенвильстрит, д. 121; 1908 г. — заседание А. А. О. — протокол и доклад проф. Уэбба». Остальные бумаги представляли собою краткие заметки, в некоторых содержалось описание странных снов самых разных людей, тут же попадались выдержки из теософских книг и журналов (в частности, из «Истории Лемурии и Атлантиды» У. Скотт-Эллиота), а также комментарии на тему сохранившихся с давних времен тайных обществ и секретных культов, вместе со ссылками на соответствующие пассажи в таких справочных изданиях по мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрэзера и «Культ ведьм в Западной Европе» за авторством мисс Мюррей. В газетных вырезках речь шла по большей части о странных психических расстройствах и о вспышках группового помешательства или мании весной 1925 года.

В первой части основной рукописи пересказывалась прелюбопытная история. 1 марта 1925 года к профессору Эйнджеллу явился худощавый смуглый юноша вида неврастенического и до крайности возбужденного, с необычным глиняным барельефом, на тот момент еще мягким и влажным. На визитке значилось имя: Генри Энтони Уилкокс. Дед узнал в нем младшего сына некоего уважаемого семейства, отдаленно ему знакомого. Юноша вот уже некоторое время учился в род-айлендской художественной школе на отделении скульптуры, а жил один, в здании «Флер-де-лис» неподалеку от учебного заведения. Уилкокс, многообещающий вундеркинд, славился как своим недюжинным талантом, так и изрядной эксцентричностью и с детства удивлял окружающих диковинными историями и пересказами странных снов. Сам он говорил о своей «физической гиперсенситивности», но респектабельные жители старинного торгового города считали его просто-напросто чудаком. С людьми своего круга он никогда особенно не общался, а постепенно и вовсе выпал из светской жизни; теперь его знала разве что небольшая группка эстетов из других городов. Даже насквозь консервативный Провиденский клуб искусств убедился, что юноша безнадежен.

Слово автору:

I.

The Horror in Clay.

The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little; but some day the piecing together of dissociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position therein, that we shall either go mad from the revelation or flee from the deadly light into the peace and safety of a new dark age.

Theosophists have guessed at the awesome grandeur of the cosmic cycle wherein our world and human race form transient incidents. They have hinted at strange survivals in terms which would freeze the blood if not masked by a bland optimism. But it is not from them that there came the single glimpse of forbidden aeons which chills me when I think of it and maddens me when I dream of it. That glimpse, like all dread glimpses of truth, flashed out from an accidental piecing together of separated things—in this case an old newspaper item and the notes of a dead professor. I hope that no one else will accomplish this piecing out; certainly, if I live, I shall never knowingly supply a link in so hideous a chain. I think that the professor, too, intended to keep silent regarding the part he knew, and that he would have destroyed his notes had not sudden death seized him.

My knowledge of the thing began in the winter of 1926–27 with the death of my grand-uncle George Gammell Angell, Professor Emeritus of Semitic Languages in Brown University, Providence, Rhode Island. Professor Angell was widely known as an authority on ancient inscriptions, and had frequently been resorted to by the heads of prominent museums; so that his passing at the age of ninety-two may be recalled by many. Locally, interest was intensified by the obscurity of the cause of death. The professor had been stricken whilst returning from the Newport boat; falling suddenly, as witnesses said, after having been jostled by a nautical-looking negro who had come from one of the queer dark courts on the precipitous hillside which formed a short cut from the waterfront to the deceased’s home in Williams Street. Physicians were unable to find any visible disorder, but concluded after perplexed debate that some obscure lesion of the heart, induced by the brisk ascent of so steep a hill by so elderly a man, was responsible for the end. At the time I saw no reason to dissent from this dictum, but latterly I am inclined to wonder—and more than wonder.

As my grand-uncle’s heir and executor, for he died a childless widower, I was expected to go over his papers with some thoroughness; and for that purpose moved his entire set of files and boxes to my quarters in Boston. Much of the material which I correlated will be later published by the American Archaeological Society, but there was one box which I found exceedingly puzzling, and which I felt much averse from shewing to other eyes. It had been locked, and I did not find the key till it occurred to me to examine the personal ring which the professor carried always in his pocket. Then indeed I succeeded in opening it, but when I did so seemed only to be confronted by a greater and more closely locked barrier. For what could be the meaning of the queer clay bas-relief and the disjointed jottings, ramblings, and cuttings which I found? Had my uncle, in his latter years, become credulous of the most superficial impostures? I resolved to search out the eccentric sculptor responsible for this apparent disturbance of an old man’s peace of mind.

The bas-relief was a rough rectangle less than an inch thick and about five by six inches in area; obviously of modern origin. Its designs, however, were far from modern in atmosphere and suggestion; for although the vagaries of cubism and futurism are many and wild, they do not often reproduce that cryptic regularity which lurks in prehistoric writing. And writing of some kind the bulk of these designs seemed certainly to be; though my memory, despite much familiarity with the papers and collections of my uncle, failed in any way to identify this particular species, or even to hint at its remotest affiliations.

Above these apparent hieroglyphics was a figure of evidently pictorial intent, though its impressionistic execution forbade a very clear idea of its nature. It seemed to be a sort of monster, or symbol representing a monster, of a form which only a diseased fancy could conceive. If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. A pulpy, tentacled head surmounted a grotesque and scaly body with rudimentary wings; but it was the general outline of the whole which made it most shockingly frightful. Behind the figure was a vague suggestion of a Cyclopean architectural background.

The writing accompanying this oddity was, aside from a stack of press cuttings, in Professor Angell’s most recent hand; and made no pretence to literary style. What seemed to be the main document was headed “CTHULHU CULT” in characters painstakingly printed to avoid the erroneous reading of a word so unheard-of. The manuscript was divided into two sections, the first of which was headed “1925—Dream and Dream Work of H. A. Wilcox, 7 Thomas St., Providence, R.I.”, and the second, “Narrative of Inspector John R. Legrasse, 121 Bienville St., New Orleans, La., at 1908 A. A. S. Mtg.—Notes on Same, & Prof. Webb’s Acct.” The other manuscript papers were all brief notes, some of them accounts of the queer dreams of different persons, some of them citations from theosophical books and magazines (notably W. Scott-Elliot’s Atlantis and the Lost Lemuria), and the rest comments on long-surviving secret societies and hidden cults, with references to passages in such mythological and anthropological source-books as Frazer’s Golden Bough and Miss Murray’s Witch-Cult in Western Europe. The cuttings largely alluded to outré mental illnesses and outbreaks of group folly or mania in the spring of 1925.

The first half of the principal manuscript told a very peculiar tale. It appears that on March 1st, 1925, a thin, dark young man of neurotic and excited aspect had called upon Professor Angell bearing the singular clay bas-relief, which was then exceedingly damp and fresh. His card bore the name of Henry Anthony Wilcox, and my uncle had recognised him as the youngest son of an excellent family slightly known to him, who had latterly been studying sculpture at the Rhode Island School of Design and living alone at the Fleur-de-Lys Building near that institution. Wilcox was a precocious youth of known genius but great eccentricity, and had from childhood excited attention through the strange stories and odd dreams he was in the habit of relating. He called himself “psychically hypersensitive”, but the staid folk of the ancient commercial city dismissed him as merely “queer”. Never mingling much with his kind, he had dropped gradually from social visibility, and was now known only to a small group of aesthetes from other towns. Even the Providence Art Club, anxious to preserve its conservatism, had found him quite hopeless.

Для тех, кто добрался до конца этого бесконечного лонгрида – таймлайн событий, имеющих отношение к вселенной Лавкрафта.

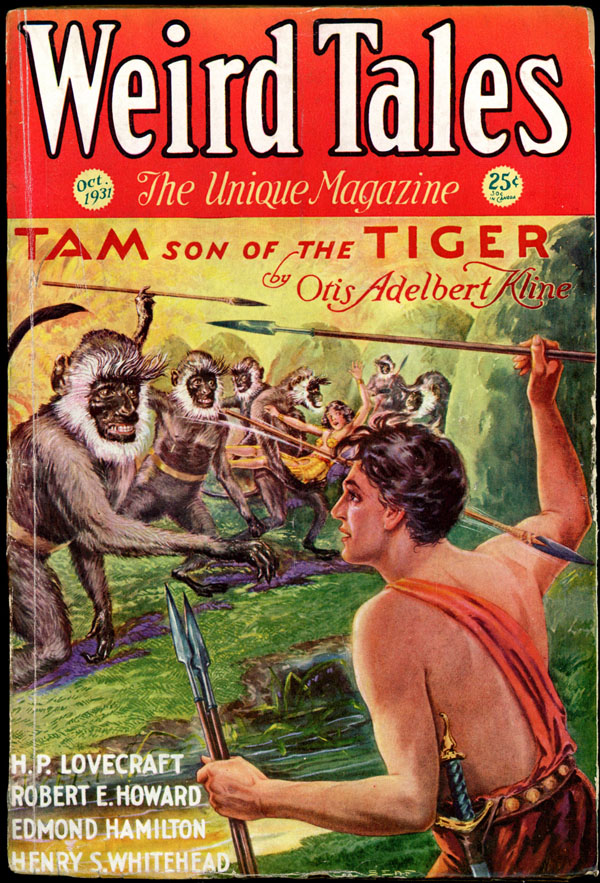

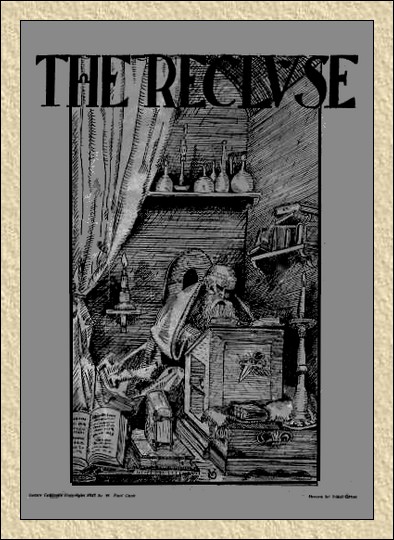

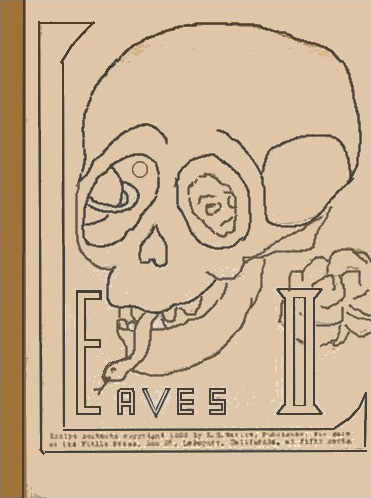

Отрывки из произведений Лавкрафта на языке оригинала сопровождаются обложками журналов, где данные произведения впервые вышли. При желании можно погуглить историю каждого произведения.

Мнения о прочитанном, о переводах Лавкрафта и "азбучных" изданиях собрания сочинений автора приветствуются.

облако тэгов

облако тэгов