| |

| Статья написана 30 декабря 2019 г. 18:43 |

|

| | |

| Статья написана 28 декабря 2019 г. 22:30 |

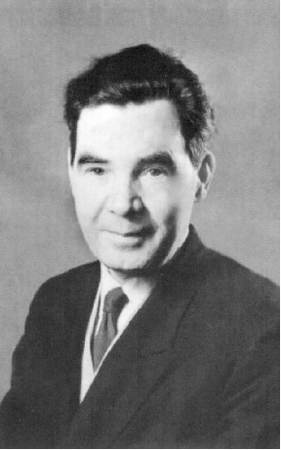

Ляпушкин Иван Иванович (1902 – 1968 гг.) Славяне восточной Европы накануне образования Древнерусского государства Материалы международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902-1968). Санкт-Петербург, 3-5 декабря 2012 г. Сост., ред. О.А. Щеглова, науч. ред. В.М. Горюнова. СПб: СОЛО, 2012. 298 с. цитата В настоящее издание вошли материалы международной научной конференции «Славяне восточной Европы накануне образования Древнерусского государства». посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902-1968), проходившей в Санкт-Петербурге 3-5 декабря 2012 г. на базе трех ведущих археологических учреждений города: Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и кафедры археологии исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В издании публикуются тезисы более чем 50-ти докладов и сообщений участников конференции из разных центров России, Украины, Белоруссии и Молдовы, окоторые отражают разные аспекты современного состояния славяно-русской археологии. Кроме того, читателю и будущему исследователю представлен аннотированный путеводитель по музейным коллекциям и архивным материалам, образованным по итогам полевой деятельности И.И. Ляпушкина, которая продолжалась 40 лет. Сборник предназначен для специалистов историков, археологов, преподавателей вузов, музейных работников и студентов. ПРЕДИСЛОВИЕ 11 МАТЕРИАЛЫ И.И. ЛЯПУШКИНА В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ — Воротинская Л.С. МАТЕРИАЛЫ И.И. ЛЯПУШКИНА В КОЛЛЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 12 — Луговая Л.Н., Мельникова И.С. МАТЕРИАЛЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДНЕПРОВСКОГО ЛЕСОСТЕПНОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК АН СССР ПОД РУКОВОДСТВОМ И И. ЛЯПУШКИНА В ПОЛТАВСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 27 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ И.И. ЛЯПУШКИН – ЧЕЛОВЕК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ — Зильманович И.Д. ИВАН ИВАНОВИЧ 32 — Щавелев С.П. «В ТРУДНЕЙШЕЙ ОБСТАНОВКЕ ВЫСОКО ДЕРЖАЛ ЗНАМЯ НАУКИ» (А.А. ФОРМОЗОВ О ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И.И. ЛЯПУШКИНА) 34 — Тихонов И.Л. ОТ И.И.СРЕЗНЕВСКОГО ДО И.И.ЛЯПУШКИНА: СЛАВЯНО-РУССКАЯ АРХЕОЛОГИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В XIX — XX ВВ. 37 ДОРОГАМИ ЛЯПУШКИНА — Кашкин А.В. РОМЕНЦЫ В КУРСКОМ ПОСЕЙМЬЕ. ИТОГИ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ОТ И.И.ЛЯПУШКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ 44 — Стародубцев Г.Ю., Щеглова О.А. АСПИРАНТ И.И. ЛЯПУШКИН НА РАСКОПКАХ В ГОЧЕВЕ (ГОЧЕВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ Б.А. РЫБАКОВА 1937, 1939 ГГ.) 46 — Приймак В.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДИЩА НОВОТРОИЦКОГО 51 — Кулешов В.С. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОТРОИЦКОЙ ОБЩИНЫ РОМЕНЦЕВ: КОМПЛЕКСЫ, КАТЕГОРИИ И ВЕСОВЫЕ НОРМЫ 65 — Ковалевский В.Н. ПАМЯТНИКИ ДОНСКИХ СЛАВЯН В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И.И.ЛЯПУШКИНА 71 — Веремейчик Е.М. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И.И. ЛЯПУШКИНА В ПОДЕСЕНЬЕ 76 ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ VIII-XI ВВ. К ВОСТОКУ ОТ ДНЕПРА — Жилина Н.В. VIII ВЕК – РУБЕЖ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ (ПО МАТЕРИАЛАМ КОСТЮМА И УБОРА ИЗ УКРАШЕНИЙ) 88 — Комар А.В. ХРОНОЛОГИЯ ВОЛЫНЦЕВСКОЙ И РОМЕНСКОЙ КУЛЬТУР: ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА 92 — Володарец-Урбанович Я.В. ХРОНОЛОГИЯ БЫТОВАНИЯ КАНЦЕРСКОЙ ГОНЧАРНОЙ ПОСУДЫ 94 — Коваленко В.П. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА РУСИ В КОНЦЕ ІХ – Х ВВ. 97 — Григорьев А.В. О «ВТОРОЙ ВОЛНЕ» СЛАВЯНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ МЕЖДУРЕЧЬЯ ДНЕПРА И ДОНА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 99 — Шинаков Е.А., Пискунов В.О. О СЕВЕРНОЙ И ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦАХ ПОСТ-СЕВЕРЯНСКИХ ЛУЧЕВЫХ ВИСОЧНЫХ КОЛЕЦ КОНЦА X — СЕРЕДИНЫ XII ВВ. 100 — Мурашева В.В. СКАНДИНАВСКИЕ НАХОДКИ ИЗ РАСКОПОК СУПРУТСКОГО ГОРОДИЩА 103 — Горбаненко С.А.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДО ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ 106 — Башкатов Ю.Ю. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЖИЛИЩА ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 109 — Пуголовок Ю.А. РАННИЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРЯНСКОЙ ЛТАВЫ (НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ) 113 — Гурьянов В.Н. РАННЕРОМЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ ПОСЕЛЕНИЯ КУРОВО-6 116 — Зорин А.В. ЖИЛАЯ ПОСТРОЙКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XI В. В ЗАКУРНОЙ ЧАСТИ КУРСКА 120 ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ СЛАВЯН И ИХ СОСЕДЕЙ НА ДОНУ — Обломский А.М. ПАМЯТНИКИ VI-VII ВВ. В ВЕРХНЕМ ПОДОНЬЕ. НАПРАВЛЕНИЯ КОЛОНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 125 — Винников А.З. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ДОНСКИХ СЛАВЯН (КОНЕЦ VIII — НАЧАЛО XI ВВ.) 129 — Голотвин А.Н., Земцов Г.Л., Ивашов М.В.ПАМЯТНИКИ БОРШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОСТРОЙ ЛУКИ ДОНА 132 — Колода В.В., Кройтор Р.В. ОСТЕОЛОГИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СКОТОВОДСТВА СЛАВЯНО-РУССКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДНОЕ 139 — Енуков В.В., Енукова О.Н. О ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОНСКИХ СЛАВЯН (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДИЩА ТИТЧИХА) 140 — Кияшко Я.А.РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПАМЯТНИК ВБЛИЗИ СТАНИЦЫ СУВОРОВСКОЙ НА НИЖНЕМ ДОНУ 148 — Чхаидзе В.Н.СЛАВЯНО-РУССКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ X–XII ВВ. НА ТАМАНИ? 152 ПРОБЛЕМЫ САЛТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ — Баранов В.И., Майко В.В. НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАННЕСАЛТОВСКОГО ВРЕМЕНИ С ГОРОДИЩА ТЕПСЕНЬ 157 — Жиронкина О.Ю. БУСЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ САЛТОВСКОГО КРУГА) 163 ДНЕПРОВСКОЕ ЛЕСОСТЕПНОЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ В ЭПОХУ ЖЕЛЕЗА. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК — Шрамко И.Б. ЗОЛЬНИКИ ЗАПАДНОГО БЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА: ПЛАНИГРАФИЯ И ХРОНОЛОГИЯ 168 — Чубур А.А. БУЛАВКИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЛЕСНОЙ-ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С АЖУРНЫМ ЛИСТОВИДНОМ НАВЕРШИЕМ 172 — Хомякова О.А.ГЕНЕЗИС ПЛАСТИНЧАТЫХ БРАСЛЕТОВ С ГРЕБЕШКАМИ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ 176 — Столяров Е.В., Столярова К. АКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ОКИ В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 182 НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ — Радюш О.А. НОВЫЕ ДАННЫЕ О КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ КОНЦА IV-V ВВ. НА ГРАНИЦЕ ЛЕСОСТЕПИ И ЛЕСА НА ДНЕПРОВСКОМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 188 — Родинкова В.Е. КЛАДЫ "ДРЕВНОСТЕЙ АНТОВ" И АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕЖДУ СЕЙМОМ И ПСЛОМ В КОНЦЕ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 193 — Егорьков А.Н. СВОЙСТВА И РОЛЬ СВИНЦОВО-ОЛОВЯННЫХ СПЛАВОВ В «ДРЕВНОСТЯХ АНТОВ» 198 — Щеглова О.А. МАЛЕНЬКИЙ КОМПЛЕКС ПАСТЫРСКОГО ТИПА ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА УЛАНОК (СУДЖАНСКИЙ РАЙОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 201 ГНЕЗДОВСКИЙ КОМПЛЕКС И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ — Пушкина Т.А. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГНЁЗДОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 2008-2012 ГГ.) 206 — Ениосова Н.В. НАХОДКИ — ИНДИКАТОРЫ ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ РАННЕГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ГНЕЗДОВА 209 — Доброва О.П. ПОЛИХРОМНЫЕ БУСЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДИЩА ГНЕЗДОВА ИЗ РАСКОПОК 2004-2012 ГГ. 215 РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА. ЗАПАД — Касюк Е.Ф. РАННЕСЛАВЯНСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА НИЖНЕЙ ПРИПЯТИ 219 — Плавинский Н.А. К ВОПРОСУ О ФИНАЛЕ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНСКО-ПОЛОЦКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ В БРАСЛОВСКОМ ПООЗЕРЬЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ОПСА В 2010 Г.) 225 — Лесман Ю.М. БИЭСОВИДНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ, ТРЕХДЫРЧАТЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ И БИЭСОВИДНЫЕ ПОДВЕСКИ: ОТ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНСКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ К ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 228 РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА. СЕВЕРО-ЗАПАД — Михайлова Е.Р. О ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ: СООТНОШЕНИЕ «КУРГАННОГО» И «НЕ-КУРГАННОГО» 233 — Сениченкова Т.Б. ОБ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ ЛАДОГИ 234 — Федоров И.А., Мурзенков Д.Н. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАПАДЕ ИЖОРСКОГО ПЛАТО 242 РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА. СЕВЕРО-ВОСТОК — Ахмедов И.Р. РЯЗАНСКИЕ ФИННЫ В КОНЦЕ I – НАЧАЛЕ II ТЫС. НОВЫЕ ДАННЫЕ 244 — Исланова И.В. КУЛЬТУРНАЯ ГРУППА ПОСЕЛЕНИЙ ТИПА ПОДОЛ В ВЕРХОВЬЯХ ВОЛГИ 250 — Федорина А.Н., Красникова А.М. ПОСЕЛЕНИЯ X-XI ВЕКОВ В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ. ШЕКШОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 252 РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА. ВОСТОК — Жих М.И. ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ИМЕНЬКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАУКЕ 1950-2000-Х ГГ. 256 — Сташенков Д.А. КРЕМАЦИОННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ I ТЫС. Н.Э. В САМАРСКОМ ПОВОЛЖЬЕ 264 — Вязов Л.А. О КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ВТОРОЙ-ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ I ТЫС. Н.Э. 267 — Сарапулов А.Н. ДРЕВНЕРУССКОЕ (СЛАВЯНСКОЕ) ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАШЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПЕРМСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 271 В МИРЕ ВЕЩЕЙ — Скиба А.В. ФИГУРАТИВНЫЕ ЗООМОРФНЫЕ НАКЛАДКИ В СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЯХ: ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 276 — Минасян Р.С.ПОПЫТКА ТРЕЗВО ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ РАННЕСЛАВЯНСКОГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 281 — Хамайко Н.В. ТАВЛЕЙНЫЕ КОРОЛИ Х В. 284 — Курбатов А.В. КОЖЕВЕННОЕ ДЕЛО У СЛАВЯН ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ НАКАНУНЕ СЛОЖЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 288 — Кононович А.Ю. НАТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕСКИ-ОБРАЗКИ ИЗ ДРЕВНЕРУССКИХ КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ КАК ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР 290 В МИРЕ ИСТОРИИ — Щавелев С.П. ЛЕТОПИСНОЕ СКАЗАНИЕ О КИЕ И ЕГО РОДИЧАХ КАК РАННЕИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПОЛИТОГЕНЕЗА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 293 АВТОРСКИЙ ИНДЕКС 297

|

| | |

| Статья написана 26 декабря 2019 г. 21:45 |

Ахмедов Р.Ш. В поисках обобщающего определения термина "научная фантастика" // Достижения науки и образования, 2019, №8-1(49), с. 48-50. цитата В статье сравниваются и анализируются различные определения а научная фантастика, данные в основном видными литературоведами и специалистами в области научной фантастики США. Ключевые слова: научная фантастика, род, вид, жанр, допущение, прогноз, отстранение. Для теоретиков литературы в современной научной фантастике до сих пор остается множество неразрешенных вопросов и проблем. Первым и наиболее важным, по нашему мнению, является проблема определения самого термина. Словесно-художественные произведения издавна принято объединять в 3 большие группы: эпос, драма и лирика, а каждый литературный род принято подразделять на виды: эпос – на басню, очерк, рассказ, новеллу, повесть, роман, эпопею и поэму; драму – на комедию, трагедию, драму; лирику – на оду, элегию, балладу, поэму, роман в стихах и т.д. Здесь мы подходим к вопросу о жанрах. Литературные жанры – это группы произведений внутри литературного рода, обладающие определенным комплексом свойств. Жанры практически не поддаются систематизации и классификации. Главная причина в том, что в каждой художественной культуре жанры специфичны (например, хокку, танка, газель в литературных произведениях Востока). К тому же жанры имеют разный исторический объем (к примеру, литургическая драма европейского средневековья). То есть, жанры являются либо универсальными, либо исторически локальными. Будучи «многоразличными», жанровые признаки «не дают возможности логической классификации жанров по одному какому-нибудь основанию». Ближе к концу XX века В. Ревич, П. Уолкер, Ч. Платт и другие пытались рассматривать НФ на уровне отдельного литературного рода. Но мы считаем, что для этого нет оснований. При своей качественной определенности НФ не является отдельным литературным родом. Часто фантастика в целом рассматривается как литературный вид (В. Чистов, Р. Уильямс, Р. Нудельман). Но специфика «научной фантастики» позволяет говорить о ней не выше чем на уровне литературного жанра. В Европе термин «научно-фантастическая литература» был впервые применен Я. Перельманом в 1914 году. До этого похожий термин — «фантастически научные путешествия» — употребил А. Куприн в своей статье «Редиард Киплинг» (1908). Г. Уэллс использовал термин «amazing voyage» — «удивительные путешествия». Термин «science fiction» [«научная фантастика»] был впервые официально употреблен в 1926 году в американском журнале «Amazing stories» его создателем и редактором Х. Гернсбеком, который считал, что НФ – это литература, основанная на допущении в области науки: появлении нового изобретения, открытии новых законов природы, построении новых моделей общества. К. Мзареулов отмечает, что наряду с общими для всех литературных жанров функциями (полемическая, развлекательная, информационно-просветительская, воспитательная), НФ выполняет и одну специфическую – прогностическую функцию. Г.С. Альтов, проанализировавший творчество основателей Ж. Верна, Г. Уэллса и А.Р. Беляева, пришел к выводу, что немалая часть научно-технических прогнозов этих писателей была реализована и лишь сравнительно небольшой процент неосуществим по принципиальным соображениям. В то же время, в будущее иногда помещают действие произведений, не связанных с НФ. Например, действие многих произведений фэнтези происходит на Земле, изменившейся после ядерной войны («Шаннара» Т. Брукса, «Пробуждение каменного бога» Ф.Х. Фармера, «Сос-верёвка» П. Энтони). Поэтому более надежный критерий – не время действия, а область фантастического допущения. Г.Л. Олди условно различают естественнонаучные и гуманитарно-научные научно-фантастические допущения. К первым допущениям относится введение в произведение новых изобретений и законов природы, что характерно для твёрдой НФ. Ко вторым относится введение допущений в области социологии, истории, психологии, этики, религии и даже филологии. М.И. Мещерякова определяет НФ как «разновидность фантастической литературы, проникнутую материалистическим взглядом на реальность и основанную на представлении о том, что наука (современная или будущая) способна разрешить все тайны нашей Вселенной». Схожее с М.И. Мещеряковой определение научной фантастике даёт в своей монографии профессор Канзасского университета Дж. Ганн: «Безусловно, НФ, как и сама по себе наука, основана на том факте, что вселенная познаваема, несмотря на то, что она остаётся таинственной для большинства из нас, для людей, я имею ввиду. В познанной части вселенной нет места сверхъестественному или тем явлениям, которые по своей природе не могут быть познаны. Внести сверхъестественное или выходящее за рамки познания в понятный нам мир – значит разрушить его. В этом проявляется главное различие между фэнтези и научной фантастикой, и, хотя это и не легко заметить, между мейнстримом и научной фантастикой». В целом, как в нашем, так и в зарубежном литературоведении есть публицистическая критика современной НФ. Среди англоязычных литературоведов проблемой фантастики занимались Б. Эш, Ч. Элкинс, Д. Пантер, Г. Уэстфаль, Дж. Ганн, П. Пэрриндер, Р. Уильямс, С. Бакетмэн, Т. Дж.Робертс, У. Ле Гуин, К. Эмис и др. Попытаемся обобщить и сделать определенные выводы по нескольким исследованиям в этой области. За последние 15-20 лет в изучении НФ очевиден новый этап. Для нее предложены, в основном учеными Европы и США, специальные концепции, публикуются научно-критические журналы и создаются энциклопедии (наиболее интересная энциклопедия создана несколькими авторами англоязычных стран во главе с П. Никколсом). Но отсутствие обобщающего понятия о НФ сказывается и сегодня. К. Эмис даёт следующее определение НФ: «Это вид прозаического повествования, имеющий дело с ситуацией, которая не может возникнуть в известном нам мире, но которая предполагается на основе некоторых новаций науки и техники или псевдонауки и псевдотехники, созданной землянами или инопланетянами». Д. Сувин определяет НФ как литературу «познавательного остранения», где познание сближается с наукой (science), а «остранение» — с природой художественного слова (fiction). Г.К. Вулф проанализировал некоторые основные образы НФ (межпланетный корабль, робот-гуманоид, город будущего), чтобы показать, что они содержат в себе встречу известного и неизвестного, человеческого и механического, обжитого и чуждого. Важно понимать, что НФ – это, определённо, художественная литература. Соотношение сильных и слабых произведений в ней примерно такое же, как в обычной художественной литературе. Недопустимо предъявлять требования, закономерные для одного поджанра НФ, к другому поджанру. Например, приключенческую НФ обвиняют в том, что она «не научна», а постапокалиптическую, прогностическую или твёрдую НФ упрекают в недостаточной художественности. По нашему мнению, НФ произведение необходимо оценивать по законам того поджанра, к которому оно относится. Если это фантастическое приключение – нужно требовать остроты, напряженности сюжета, но никак не научности. Твёрдая НФ должна быть сильна именно научностью, обоснованностью, логикой прогнозов. Юмористическая НФ должна быть ценна силой сатиры, имея при этом право на любые ненаучные допущения. В заключении отметим, что вышеприведённые примеры демонстрируют общий принцип и показывают, хотя бы отчасти, характер и уровень поисков в эстетическом познании научной фантастики. Внешне это пестрая и несогласованная картина. Внутренне в ней обнаруживаются общие основания. Таковы, на сегодняшний день, представления о научной фантастике и её основных характеристиках. Список литературы 1. Amis K. New Maps of Hell. A Survey of Science Fiction. 2nd edition. NY: Open Resources, 2010. P. 18. 2. Gunn J. The Science of Science-Fiction. Writing. Kansas: Kansas University Press, 2006. 3. Suvin D. Positions and Presuppositions in Science Fiction. London: Macmillan Press, 1988. 4. Wolfe G. The Encyclopedia of Science Fiction. NY: St. Martin’s Press, 1993. 5. Мзареулов К. Общий курс фантастики. Хьюстон: ТУ, 2006. Ахмедов Рафаэль Шарифович — старший преподаватель, кафедра английского языка и литературы, Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Республика Узбекистан

|

| | |

| Статья написана 26 декабря 2019 г. 19:51 |

Юность 2-1993 64 с. Обл. 84X60/8 145900(!) экз. — Елена Сазанович. Я слушаю, Лина..., с. 2-20. Повесть (моя оценка 8 из 10) молодого (9.05.1969) автора весьма и весьма обратила на себя — редкий случай, две экранизации: -- Неуправляемый занос (2004) https://www.kinopoisk.ru/film/226043/ -- Пока я с тобой (2004) Но затем Елена Ивановна как-то ушла в тень, правда, сейчас затеяла в ЛГ примечательный проект «По ком звонит колокол»: Елена Сазанович. Великий магнат // Литературная газета, 2019, №51 от 18 декабря, с. 6. Эссе о Френсисе Скотте Фицджеральде. — Николай Ульянов. Под каменным небом. Рассказы (из книги "Мантуанская ночь"): -- Солнце, с. 26-34. То ли фантастика, то ли вообще фантасмагория об одиночестве гениального учёного в тоталитарном государстве. Считается — написано под влиянием 1984. Моя оценка 5 из 10. -- Последний, с. 34-36. -- Первого призыва, с. 36-40. -- Мистер Ган, с. 40-41. — Натаниел Готорн. Золотое прикосновение. Перевёл с англ. Ю. Дубровин, с. 45-47. Нетривиальная (моя оценка 7 из 10) интерпретация мифа о Мидасе. — Константин Мелихан. День рождения, с. 61-63. Одно слово, юмор — моя оценка 6 из 10.

|

| | |

| Статья написана 22 декабря 2019 г. 19:43 |

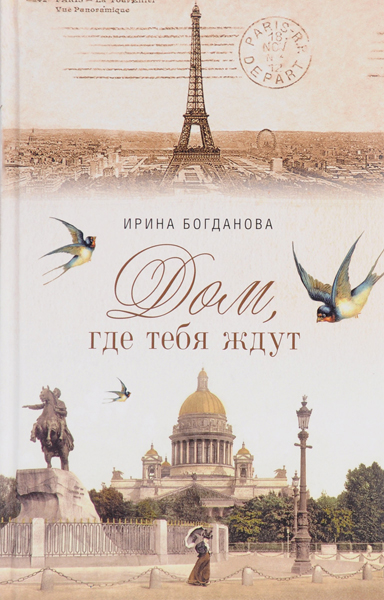

Ирина Богданова Дом, где тебя ждут Художественное оформление — С.Ю. Губин М.: Сибирская Благозвонница, 2019. 704 с. Пер. 84X108/32 5000 экз.5-00127-094-2 цитата У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если судьба вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке остается лишь старый медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди не знали, доведется ли им вернуться назад. Россия, Франция, Африка, Америка — какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться между добром и злом? Новый роман Ирины Богдановой — для тех, кто любит книги, в которых семейные тайны тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и верность не пустые слова, а путеводная звезда Вифлеема, приводящая к родному порогу. Допущено к распространению Издательским Советом РПЦ (ИС Р16-608-0327) — Петроград, 1924 год 5 — Париж, 1930 год 50 — Ленинград, 1930 год 72 — Париж, 1931 год 110 — Ленинград, 1931 год 115 — Париж, 1939 год 121 — Белоруссия, 1941 год 175 — Париж, 1941 год 177 — Берлин,1945 год 229 — Париж, 1945 год 235 — Прага, 1945 год 238 — Париж, 1945 год 244 — Прага, 1945 год 248 — Париж, 1945 год 252 — Прага, 1945 год 261 — Париж, 1945 год 270 — Париж, 1950 год 314 — Париж, 1957 год 321 — Париж, 1967 год 335 — Ангола, 1980 год 365 — Москва, 1994 год 433 — Ангола, 1994 год 438 — Москва, 2000 год 441 — Париж, 2012 год 461 — Москва, 2012 год 480 — Париж, 2013 год 484 — Санкт-Петербург, 2013 год 488 — Нью-Йорк, 2014 год 517 — Санкт-Петербург, 2014 год 520 — Париж, 2014 год 535 — Санкт-Петербург, 2014 год 539 — Нью-Йорк, 2014 год 559 — Париж, 2014 год 563 — Испания, 2014 год 566 — Нью-Йорк, 2014 год 578 — Испания, 2014 год 584 — Париж, 2014 год 589 — Франция, 2014 год 593 — Париж, 2014 год 597 — Санкт-Петербург, 2014 год 653 — Париж, 2014 год 659 — Санкт-Петербург, 2014 год 662 — Лос-Анджелес, 2014 год 665 — Париж, 2014 год 668 — Лос-Анджелес, 2014 год 672 — Израиль, 2014 год 677 — Петербург, 2014 год 679 — Петербург, 2015 год 685

|

|

|