К этому сборнику я была не готова.

Я была не готова стоять, прислонившись лбом к стеклу и мучительно жалеть, что бросила курить — после одного из рассказов.

Я была не готова швырнуть читалку на стол и пойти осторожно интересоваться, была ли вообще хоть какая-то редактура — после другого.

Царский размах, глубокий захват, широкое траление.

В основном-то, конечно, селедка. Но эксцесс внушает.

Поговорим о дизельпанке.

Это вообще интересный жанр. Положено, во-первых, брать самый рационалистический (на уровне реализации, а не формирования идей) период жизни человечества — от выхода в свет теорий Дарвина до публикации материалов Нюрнбергского процесса. Время, когда люди ан масс искренне верили в то, что рациональность МОЖЕТ. Что может — не так критично, сформулируй и озадачь; а оно — сможет.

Во-вторых, положено впихивать в декорации и образ мышления этого периода либо наиболее иррациональный класс живых существ, нам известных (насекомые хотя бы рядом живут) — головоногих моллюсков, либо какую-нибудь мистическую хню, любую, главное побредовее, а лучше в одном флаконе — чтобы и подводное, и булькало, и глазами глядело, и колдовало как-нибудь.

Едет такая англичанка на трехколесном мотоцикле работать гувернанткой у инженера-вдовца, а из под мостков БУ!!!

вот это, значит и дизельпанк.

Кто-то воспринимает это как шутку, кто-то как литературную игру; а кое-кто признает за этим жанром экспликацию довольно-таки серьезной задачи, стоящей перед всяким нормальным человеком — как совместить в одной голове (то есть в одной реальности) требования рациональности, по-прежнему огромные сравнительно с любым условным воронежем 15-го века; и самый отъявленный иррационализм в каждом контексте. Будь ты хоть Тарантино преклонных годов, никогда, ничего, нигде не идет рационально. ("И последним, конечно, смеялся дедушка Фрейд") А плюнуть на рациональность — тоже выбрасывает на обочину, хоть тебе православие головного мозга, хоть ловля инопланетян, хоть Фоменко, хоть просто смотри телевизор — без собственных аналитических ресурсозатрат мгновенно превращаешься в жвачку. Да-да, все это — одновременно. И конструировать паровоз, и поклоняться Козе Лесов. А куда деваться? И вовремя менять тосол, и никогда не говорить "последний", говорить — "крайний", а то мало ли что...

Вот эта одновременность — важный аспект нашего реального существования, правополушарно-левополушарный пробой. Смотри на пятна Роршаха, ленивый гоминид, смотри на них весь.

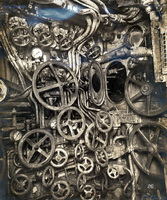

Что ты видишь на картинке? Рубку управления немецкой подлодкой? А присосок гигантского кальмара не видишь? Ну, присмотрись же, пульсируют!..

Кричать, убивать и веселиться (Дмитрий Висков)

Было громко, весело и много трупов. Рассказ вполне оправдал свое название, хорошо выстроил экспозицию сборника *дирижабли туда, стрелки с жабрами сюда, спиритизм налево, Кронштадт направо*, больше ничем не запомнился.

Светлый путь (Юрий Бурносов, Татьяна Бурносова) Очень яркое время с точки зрения вот этой одновременности. Вот тебе комсомолки маршируют, вот тебе колхозы, индустриализация всего, даже кино; с другой — придут молча. И все. или не придут. Или придут и уйдут. А просто в шинелях или кто-нибудь смачно хлюпающий — с точки зрения того, кто ждет прихода — какая разница? Кури, Люба, пускай дым. Красота бессильна, как бессильна сила и бессильна власть, ни звонок маршалу, ни пистолет, ни честь ни предательство — ничто не гарантирует. Кури. Живи как-нибудь, если не приходят. Когда-нибудь что-нибудь изменится — может, хотя бы в понимании. Впрочем, никто не обещает.

Молебен об урожае (Владимир Березин) Ох, ну какой же ты страшный, реальный мир. Рассказ на десятку трясущейся рукой, рассказ, совпавший с обстоятельствами нынешней жизни до мелочей и вшивых подробностей, ну интерпретации чуть расходятся (в каком мешке понесем жертву? какую пайцзу дают барину володеть?), а так-то ну поверни глаза зрачками внутрь, а там, впрочем оно пощупало и почему-то ушло, то ли оплеванный то ли похваленный стоишь, куда теперь девать эту имбецилку, родня-то уж обрадовалась, а сеять, а доить, а у кого-то дети, а у кого-то будут, а ради чего, чего?...

Небеси молчат. Начинается дождик.

Надо работать.

Владимир, нельзя ж так.

Меньшее зло (Олег Кожин) С интерьерной точки зрения — великолепный рассказ. Внимательное исследование мотивов и личностной структуры фанатичного еврейского комиссара, искренне не подозревающего, что дальнейшая его полезность уже исчислена. Детали, фактура, все хорошо. Многим, я думаю, будет достаточно, но лично меня сильно раздражает метод ретроспекции в его "наивной" форме, когда речевой портрет по идее должен быть уже от лица хорошо протряхнутого персонажа, ан нет — все та же незамутненность, будто персонаж вообще необучаем. Странно задним числом побаиваться тех, о ком знаешь, что они — такие же жертвы, как и ты сам.

Москва — Атлантида ( Сергей Игнатьев) Рассказ показался сильно выпадающим из временных рамок жанра. По мелким деталям описания, по способам разговаривать, по "мебели" — текст отражает откровенно брежневские времена, ученые-отказники, подтянутые дипломаты, рыщущие в поисках эмигрировавших девиц, совместная юность "на картошке", безвозвратность комсомольской наивной честности, двойные агенты, берлинская стена, тайные тропы для по идее простой поездки, быстро оформляемой в один конец — и глубоководная растерянность позднего Бродского (не, жить тут можно, но как тут все странно...) В сборнике "мистика позднего СССР" рассказ мог бы блеснуть, а тут стоит несколько сторонкой, так, еще один островок общего моря. Буль.

Куколки-малышки (Владимир Компаниец) Удивительно дурацкий, имхо, рассказ. Для спектра его взяли, что ли? Перечитала, думала — может, стеб? Да нет вроде бы. На пародию похож до чрезвычайности, сюжет разваливается в клочки, но пародисты обычно достаточно чутки к стилистике и уж тем более к орфографии, а тут просто конь редакторский не валялся. Лично меня пробило на хи-хи уже вслух, когда герой и героиня заходят в темную комнату, десять минут путаются там в чулках и шнурках, а потом сразу выходят!!!

Ну и дизельпанком даже не пахнет, какая-то неуклюжая попытка нуара, посыпанная клочками шинуазери. Честно, не знаю, что это было.

Хорошие манеры (Сергей Леппе) Сам по себе рассказ бы меня — встреть его, что называется, в чистом поле — только поморщиться бы заставил. Но как приправа в котле сборника — вполне. Вот они, традиционные методы рационализации, вот он, классический порядок, дававший предсказуемый успех поколениям аристократии. Все вдребезги. Герой мечется, одну за другой включая-выключая нерефлексивные схемы гарантированного успеха в любой ситуации... Ничего не работает. Пузыри бреда лопаются в чистенькой гостиной. Пробелы в логике рассказа остаются песком на дне бокала, а запах очередной безуспешной попытки вынырнуть "и декаданс бестолку!" остается.

Смерть отражения ( Мария Чурсина, Ольга Казакова) Все, что запоминается — "опять частный детектив" и "радиоактивные таблетки", а также "а, это было в (длинный список), это было в (длинный список)". Дизельпанка не вижу от слова совсем. Чтобы хоть что-то написать, пришлось дважды перечитывать.

Мверзкое дело (Сергей Крикун) На первый взгляд рассказ — задуряловка задуряловкой. Стрельба, гудрон и мясища. Но с чисто по-мо точки зрения — блеск! Интонация Дэшиела Хэмметта ("опять ноги из-под каждого стола и кишки с каждой люстры. Черт, как болит голова. Девушка, как насчет пройтись? Нет? Ну и ладно. И если есть в кармане пачка сигарет..." Уходит, напевая) ценнее его же декораций. И, с точки зрения базовой проблемы дизельпанка — как выжить в дважды нелинейном пространстве — является вполне адекватным ответом. Живи своим днем. смейся, когда смешно. Ничего не цени больше душевного покоя и чувства юмора. А мверзи не так плохи, если привыкнуть.

Древний закон (Тимур Алиев) Очаровательная история с горным туризмом, дайвингом и старинным легендами про милосердную старушку. Знакомство в самолете, кокетство, небрежный провожатый... Автор ухитряется всю последующую зооморфную чечню (тейп мышей против тейпа лягушек, как говаривали древние греки) и прочие древние проклятия удержать в пространстве этого яркого солнышка.

Но Эльбрус жалко.

Лой Кратонг (Карина Шаинян) О чем ни пишет Шаинян, все будет теплое, мокрое и местами взрывчатое — камбоджа камбоджей, даже если это московская ванна без горячей воды. В дизельпанковские декорации ее интонация встает с щелчком, как взрыватель в мину. Опять же, проблема равновесия рацио и мистио внутри человека — родная шаиняновская тема; она играет ее как джаз — не задумываясь, подкидывая темки соседям, перешучиваясь с барабанщиком, роясь по карманам в поисках спичек. Иногда тема ее цепляет и тогда читателю становится жутко. Жалко, что не весь этот сейшен; с другой стороны дважды так подломиться за одну книгу могло бы быть слишком.

Пассажир (Иван Колесник, Денис Поздняков) После серьезного текста — снова шутливый. Матрешка сознаний, отчаянно напоминающая нелинейные уловки Тор-программ, расшаренные мозги и никакого антивируса. Написано ловко, восприятие скачет туда-сюда, кого-то стукнули по голове, из какой камеры мы сейчас смотрим? Не то, чтобы трагедия — дебилизм нынешнего стиля существования как на ладони. Ваш гугль-аккаунт переписывается с вашим фейсбуком. Фейспалм.

Соловьи в клетке не поют (Анна Дербенева) Атмосферный рассказ, чем-то напоминающий Мьевилля. Фрики нужны друг другу. Даже если они из разных страт, даже если каждый из них не выносит противоположную стороны — они на то и фрики, что в "какположено" им тошно. С сюжетной точки зрения сыровато, но автор и не стремится тащить нас за внимание... Тихонечко, разглядывая декорации, бредем по еще одному способу жить. А что, возможно.

Ночное либертанго ( Дмитрий Дзыговбродский) А что, если напустить неустающую гончую на недогоняемую лису? И пущай бегают. Они божественные, у них ноги длинные, сил много... Ну вас с этим зоопарком.

Усталый немолодой человек предлагает мертвецам хоронить своих мертвых и присаживается сыграть.

Интересна роль музыки в сборнике. Странный канал, гулкая перекличка джазовых богов, сирен и маленьких оркестриков в прибрежных ресторанах. Люди и осьминоги, лягушки и наутилусы — все едины перед упорядоченным колебанием воды и воздуха. Рационально? Конечно, ноты, сольфеджио. Иррационально? ...ооо.

Люблю такие истории — где и внешняя канва собрана аккуратно, сюжет держит в напряжении; и фоновое послевкусие, мысли по поводу, мысли автора о том, что же делать, как справляться с этим придурошным миром — стоят того, чтобы перечитать. А может быть, и еще раз перечитать.

Сердце розы (Татьяна Томах) не вполне поняла, почему роза в заголовке с маленькой буквы. Нет, будь там внутри какая-нибудь роза — не было бы возражений, но, сплошной же бисер. История о формировании доверия в бредовых обстоятельствах. История несколько наивная, но хорошо, детально проработанная с точки зрения декораций. Мучительной раздвоенности дизельпанка тут нет как нет, нормальный поиск значимого другого на ощупь. На этот раз с хэппи-эндом, который не выглядит ни убедительным, ни неубедительным; людям повезло оказаться в достаточном расстоянии, чтобы узнать друг друга. Пара миллиметров дальше...

История Лизы и Рэйнарда Ханниганов, записанная со слов самой Лизы Ханниган (Валерия Калужская) Завершение сборника, так же, как и его начало — добротный интерьерный текст. Но если начало шумное и дезори ентирующее, то конец — плавный и очень логичный. Много деталей, много подробностей, классическая для жанра фабула, традиционная горечь концовки; не прорыв, но достойная иллюстрация, бархатный занавес цвета темного вина. Вроде бы все, спектакль окончен, но хочется почему-то посидеть, разглядывая занавес. Старенький, кое-где побит молью: порой видно слабый свет, порой поблескивают глаза актеров, подглядывающих на реакцию публики. В общем, что-то там шевелится.

Хороший сборник.

облако тэгов

облако тэгов