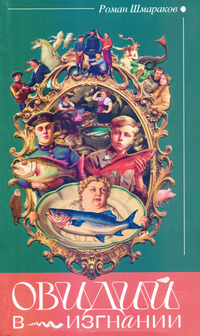

Наиболее яркий представитель русского dark fantasy – таким принято считать Алексея Провоторова. Писателя, что прославился жутким, в какой-то степени хрестоматийным для жанра «Костяным». Автора, взявшего гран-при «Рукопись года» еще до того, как читатели услышали его имя на «Чертовой Дюжине». Мастера, который победил на этом конкурсе – и надолго ушел в тень. Лишь спустя десяток лет, в текущем году, у него вышел авторский сборник, где кроме страшного «Костяного» есть не менее пугающие рассказы. Но чем они нас пугают? Ведьмами, восставшими мертвецами? Или тем, как их создатель работает с самым сложным, что есть в мрачной литературе – темой пола, возраста и рефлексии?

В рассказах Алексея данные темы выражены сильнее всего. Автор работает с ними, проводя своих героев через множество инициаций. И зачастую использует узнаваемую фигуру воина-странника. Потому знакомые с автором читатели хорошо знают, что чаще всего он рассказывает о скитальцах с мечом. Закономерно, что образ пилигрима в доспехах принято ассоциировать с наиболее удавшимися текстами Провоторова. Однако это не так. В сборнике среди историй о воителях-путниках сильных меньше половины (46%). Поэтому нельзя сказать, что они особо выделяются по качеству. Так что, образ скитальцев у Алексея зачастую универсален, и вписывается в произведение любого качества.

Подавляющее большинство сюжетов о скитальцах с мечом здесь построены на пути к цели (поиске человека, добычи и проч.). Но, несмотря на общий нарратив, у них нет четкой обусловленности финала, который в нашем случае запросто может быть положительным, отрицательным и минорным. Проходя инициацию, герои Провоторова часто обретают желаемое, но утрачивают что-то важное внутри себя. Подобный финал мы часто можем встретить в работах, где мотив протагониста не вполне ясен, и сам он не знает, куда и зачем идет. Что видно по истории «К зверю», где главное лицо – маг, желающий колдовством вернуть голос, чтобы расставить точки над «и» в давно исчерпавших себя отношениях.

Зачастую странники в латах у Провоторова глубоко рефлексируют. Даже направляясь к заветнейшей цели, они часто переосмысливает свои желания. Но, сколь бы сложной или простой не была мотивация, воители всегда что-то или кого-то ищут. Причем, не только взрослые, но и дети. Об этом говорят внушительные цифры: из всего сборника поискам посвящены 74 % рассказов. В их числе наиболее показателен «Сие — тварям», герой которого, ориентируясь по древней карте, буквально ищет край света мира, где живет. И, что характерно, — снова без особой, личной цели.

На поисках держится нарратив почти двух третей от сильнейших историй книги. Они, в свою очередь, часто завязаны на выполнении договора о мене или услуге. Важно, что многие тексты пересекаются. Так, одна треть произведений одновременно повествуют о следовании персонажа к цели и, в то же время, о договоре-мене. Как, например, в «В свое время» — сильнейшей работе сборника, которая показывает всю силу Провоторова-мастера. Разумеется, не без помощи соавтора Е. Ульяничевой.

На примере «Чувства долга» видно, что часто следование за целью имеет форму погони или побега вследствие нарушенного договора. Когда, не сдержав слово, герой хитростью или воровством освобождает себя от обязательств и получает дополнительное время (годы жизни или возможность остаться живым после смертельного удара), что более ярко выражено в вирдовом «Волке, Всаднике и Цветке».

В рассказах с нарушенным договором, как правило, фигурируют ведьмы и колдуны. Где-то, например, действующее лицо уходит от условий сделки, обманув напарника с помощью колдовства. В других сам колдун, согласившийся помочь герою, узнает об обмане со стороны последнего и насылает на него чары, чтобы наказать. Интересно, что злое колдовство исходит только от мужчин или потусторонних сущностей в мужской ипостаси, а не от ведьм. Ни одна из них у Алексея не является злом. Даже в пресловутом «Костяном» колдунья Буга, выполняя роль посредницы между мирами живых и мертвых, оказывает помощь герою Люту в обмен на плату. То же касается вообще всех женщин из других произведений автора, которые не являются колдуньями: они либо положительны, либо нейтральны. Что похоже на мотивы старых сказок, где Яга – весьма условное зло, не вмешивающееся в дела людей.

Нужно признать, что такая роль колдуний выглядит аутентично. Сочинитель «Костяного» осознанно работает с мотивами сказок, порой совмещая образы восточнославянского и западного фольклора. Эти совмещения относятся не только к культурному коду разных народностей, но и, как ни странно, к гендерным ролям. Отделив женщину от негативного контекста, Провоторов делает ее центральным персонажем даже когда повествует о воине-страннике. В отдельных случаях он экспериментирует с возрастом, превращая героиню-воина в ребенка. К примеру, в рассказах «Долли» и «Приблуда», повествующих об одной девушке, героиня оказывается в роли боевого следопыта, что ходит по лесу с призраками, дабы отыскать заблудившихся в чаще людей.

Нужно сказать, работ о детях в сборнике всего лишь 21% Но к ним относятся все психологичные тексты, которых в сборнике всего пара. В связи с чем накладывается подозрение, что автор не может или не хочет написать сильную историю о ребенке без использования психологических тем. К подобным выводам толкает и специфика работы с гендерными образами, о чем сказано выше. Во всех психологичных текстах отсутствуют не то, что взрослые герои – там нет ни одного протагониста-мужчины. Последние только на вторых ролях, как моряки в «Елке». Что, в принципе, касается всех произведений о детях: большая их часть повествует о девочках / девушках (3 из 4) и лишь один – о мальчике (не мужчине) в «Молоке».

Не вдаваясь глубоко в психологическую и половую плоскости, отметим, что образ героя у Провоторова много проще в сюжетном плане. По закону жанра, добрые (или нейтральные) действующие лица не могут иметь большого веса: в хоррор и триллер-историях значимые фигуры, как правило, остаются на стороне зла. Вполне закономерно, что сильные персонажи у Провоторова – темные антагонисты, чьи мотивы не понятны. Их функция – испугать нас неизвестностью и совершить неожиданный поступок. Мотивация же главных действующих лиц в основном достаточно проста, а сложности у «добрых» парней и девушек лишь в том, чтобы осуществить задуманное (например, укрыться от колдуна через побег). Опять же, нарушив слово или освободившись от неволи, когда тебя сковали чары договора.

Причины нарушения слова у протагонистов разные. В рассказе «Ларец», например, один из них действительно совершает преступление. Но в других ситуациях он, обманывая сильную фигуру, совершает благое дело. Например, хитростью собирает души, чтобы вернуть память любимой женщине, как в «Дунге». Часто для этого герою приходится отправиться в путешествие, дабы отыскать заветный предмет, который нужно обменять для нового, уже выгодного себе договора – и, конечно же, сделать все незаметно, скрываясь от погони.

В данной модели жанр вступает в свои полномочия особенно крепко, потому что большинство историй с погоней / побегом у Алексея относится именно к тревожным рассказам. Конечно, не каждый тревожный текст основан на таких «догонялках» (всего лишь 30% от всех с погоней), но четко видна взаимосвязь — работая с нарративом погони, писатель a priori нагнетает крепкий саспенс.

Особенно важно то, что ни одна из тревожных работ не построена на мудреном сюжете (там нет сложных причинно-следственных связей), а твист содержится лишь в одном. То есть, тревожное произведение автор делает простым. Максимум, чем он его может усложнить – это один-два флэшбека или повествование от нескольких лиц. Как говорится, множество деталей – излишни, и не должно быть ничего, кроме жанра.

Однако, сохраняя динамику повествования внутренним напряжением, Алексей не повышает ее по ходу действия. Даже при наличии саспенса, большинство рассказов нельзя назвать жуткими. Вопреки негласному канону dark fantasy, в них нет хоррор-составляющей, а имеющиеся жанровые элементы немного пресноваты. Во многом потому, что кровь и насилие поданы в легком виде. Они вовсе не бросаются в глаза. Из-за чего не ощущается беспросветного ужаса, желанного ценителями мрачной литературы. Закономерно, что ставки конфликта в подобных историях не растут, а драматический накал ослаблен.

Несмотря на простой сюжет и отсутствие хоррор-элементов, крепкие рассказы писателя все же недалеко ушли от канона черного фэнтези. Как минимум потому, что, наряду с минимальным саспенсом, у них выражен свойственный жанру символизм. Сюжетов, где он крепок, в сборнике почти треть. Возможно, именно благодаря таким примерам образ воина-странника и принято ассоциировать у мастера с наиболее удавшимися текстами. Потому что именно за счет яркой символики пилигрима, ищущего заветную цель, в них наиболее полно раскрываются глубинный, психологический слой.

Смотря на образ странника через психологическую призму, создается впечатление, что Провоторов в своих произведениях исследует образ мужчины. Фигура последнего для него будто бы понятна не до конца. Алексей словно желает ее осмыслить, часто ввергая своих героев в рефлексию. Персонаж-мужчина у него выглядит «хорошим парнем», только когда погрузился в себя и ушел от конфликтов окружающего мира. Там же, где погружения в себя нет, мужской персонаж творит волю открыто и всегда – агрессивно (хотя, порой, и не со зла).

Это поведение контрастно с женскими действующими лицами и детьми, которые не рефлексируют и не творят зло, даже будучи ведьмами. В отличие от мужчин, провоцирующих «хорошего парня» войти с ними в конфликт. Как следствие, у протагонистов Алексея не остается выбора: они вынуждены вступить в борьбу с сильной фигурой, совершая путь личностной трансформации. По той же причина он часто ведет их сквозь лес – архетипичный символ преодоления себя. Вполне естественно, что перед встречей с «великим и ужасным» герои заранее устанавливают особые взаимоотношения со спутником – конем, что олицетворяет зрелую маскулинность. Возможно, именно из бессознательного контакта с ней автор черпает образы для своих историй. И, таким образом, неосознанно работает с темами возраста и пола, которые, как мы видим, довольно специфично выражены в его рассказах.

М.:

М.: