14. И еще одно эссе на ту же тему. Его написал Мацей Паровский,

и оно называется:

БОЖЬИ ИГРЫ

(Boże igryska)

1. Одним из психологических открытий нашего времени было обнаружение у людей потребности веры во что-то такое, что превосходит масштабы одного человека. Вера не требует логического объяснения. Это результат самостоятельных решений одиночек, принятых исходя из предпосылок, скрытых в глубинных недрах личности человека и неясных также и для него самого. Те решения, которые относятся к предмету веры, могут изменяться; в таких случаях мы говорим о том, что новая вера ВЫТЕСНИЛА или ПОДМЕНИЛА старую веру. Например, Эволюция, Прогресс, Классовая Борьба некогда подменили Бога, Пролетариат – Родину. Партия заняла место Церкви. План одержал победу над Рынком. Революция победила Любовь К Ближнему. Сталин победил Гитлера… или наоборот.

Движение в отношении предмета веры возможно, но не подлежит сомнению также существование ее устойчивого центра, расположенного то ли в душе (?), то ли в мозге человека (вроде бы в правом полушарии). Этот центр веры обусловливает наши позиции в общественной, политической, воспитательной, религиозной, научной и, наконец, художественной деятельности.

2. Научная фантастика считается жанром, враждебным всякой религии, а место Бога занимает в ней наука или, если брать шире, научное мировоззрение. Это общепринятый взгляд, и это ему следует приписать заслугу сравнительно легких родов журнала «Fantastyka» осенью 1982 года. Открывавший первый номер журнала экстравагантный рассказ Лестера дель Рея/Lester del Rey «Вечерняя молитва» должен был укрепить наши позиции в RSW. Где-то на краю вселенной слабенький и запуганный бог прячется от преследующего его по пятам могучего Человека…

Созданная этим текстом (1967-го еще года) поза атеистического фундаментализма или, если угодно, материалистического честолюбия вводит, однако, в обман. Проблема Бога в научной фантастике и тогда была более сложной, и она лишь усложнялась с ходом лет.

Беседуя ныне с польскими писателями научной фантастики, я нахожу, что все они, хоть и принадлежат к разным поколениям, весьма серьезно относятся к проблемам существования Бога и Дьявола, свободы воли, греха, цели нашего пребывания на этом свете и загробной жизни; очень многие из них, не испытывая ни малейшего стыда, используют религиозные или метафизические категории. Должен признать, что не всегда так было и отнюдь не с таких позиций было написано то, что мы читали в детстве и юности. Но теперь и Дух Времени, на который оказали воздействие и компрометация атеистического коммунизма, и перемены, совершающиеся в современной науке – все чаще подталкивает авторов к признанию религии. Как-никак и два великих физика ХХ века, обсуждая проблемы квантовой механики, задавались ответом на вопрос: играет Бог в кости с природой или не играет? Существование Бога не подвергалось в этой дискуссии сомнению, предметом онтологических выяснений являлись смысл и правила космической игры. Это плодотворная тема как для ученых, так и для писателя-фантаста.

«Свойственное фантастике чувство удивления нередко имеет метафизический характер», -- говорит Деймон Найт/Damon Knight (цитирую по статье Тома Вудмана/Tom Woodman “Научная фантастика, религия и трансцендентность”, 1979). Нередко – значит, не всегда. То есть это фантастическое чувство удивления может быть также и неметафизическим или и вовсе антиметафизическим. Способов демонстрации метафизики (и идеи Бога) в научной фантастике наверняка больше. Давайте приглядимся лишь к некоторым из них, потому что перечислить все я не в состоянии.

3. Лестер дель Рей предлагает читателям образ БОГА ИЗГНАННОГО, БОГА ПОЧТИ ОТСУТСТВУЮЩЕГО. Его соратником, как ни странно, выступает Чеслав Хрущевский/Czesław Chruszczewski, который заставляет героев романа «Феномен Космоса/Fenomen Kosmosu», трогательных в их наивном невежестве, спрашивать: что есть дьявол и что это такое -- вера в бога?

Место Бога в романе Хрущевского занимает ЧЕЛОВЕК ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ, который все может и которому все удается. Это классический пример БОГА ПОДМЕНЕННОГО; готовность верить осталась, изменился лишь ее предмет.

Другим, значительно лучше вписывающимся в конвенцию научной фантастики примером БОГА ПОДМЕНЕННОГО кажется образ ЧУЖОГО. В «Арсенале/Arsenal» Марека Орамуса/Marek Oramus, в «Солярисе/Solaris» Станислава Лема/Stanisław Lem, в «Роботе/Robot» Адама Висьневского-Снерга/Adam Wiśniewski-Snerg, в фильме «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика/Stanley Kubrick ЧУЖОЙ – некто грозный, почти всемогущий, наделенный всеми божественными атрибутами с божественной силой и человеческим чувством малозначительности включительно.

При этом в случае Снерга и Кубрика это падение перед ЧУЖИМ ниц совершается не только в воображаемом внутреннем мире произведения, но также и в действительности, в ситуациях его литературной и кинематографической конкретизации. Мне помнится, что в 1970-х годах предложенных Снергом Сверхсуществ воспринимали как философскую категорию, подобным образом обстояло дело и с БОГОМ-ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДОМ Кубрика. Если читателю кажется, что я считаю эту ситуацию забавной, то он недалек от истины.

4. БОГУ ОТСУТСТВУЮЩЕМУ и БОГУ ИЗГНАННОМУ противостоит БОГ ПРИЗЫВАЕМЫЙ. Точнее говоря, фантастическое воплощение этого последнего является результатом изрядного распространения в действительности двух первых. Что интересно, в создании БОГА ПРИЗЫВАЕМОГО преуспели советские творцы.

В физически, морально и метафизически искореженном мире «Сталкера» (фильм Андрея Тарковского по повести Аркадия и Бориса Стругацких) местом призвания Бога становится таинственная комната, след пребывания Чужих на Земле. К ней направляются трое внутренне выжженных мужчин, лишенных веры, достоинства, надежды на лучшую жизнь. Придерживаясь правил фантастичности и соглашаясь с образом чудесной комнаты, можно прийти к выводу, что Тарковский призывает весьма специфического БОГА НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ, ПОДМЕНЕННОГО ЧУЖИМ. Но всем нам и так понятно, что речь тут идет о БОГЕ ЕДИНСТВЕННОМ (ПОДЛИННОМ, НАСТОЯЩЕМ), о религиозных томлениях граждан СССР, подвергнутых атеистическому промыванию мозгов.

Нечто подобное мы видим и в политической фэнтези Тенгиза Абуладзе «Покаяние». В последней сцене этого фильма его герой-жертва парасталинского режима, пробужденный от сна о мести трупу покойника-диктатора (метафора Страшного суда), слышит драматический вопрос старушки: что же это за дорога, если она не ведет к храму? В фильме дорога к храму не ведет, потому что церковь уничтожили, разместив в ней электростанцию. То есть ПОДМЕНИВ БОГА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ (“Социализм есть электричество плюс советская власть”. Ленин).

Другой пример БОГА ПОДМЕНЕННОГО мы находим в романе «Глас Бога/Glós Pana» Станислава Лема. Нацеленные в небо радиотелескопы пытаются зарегистрировать сигналы Абсолюта, прислушиваясь к гласу Господнему (для чего используется специальная процедура – кодовое название “Masters Voice”).

Бог, разумеется, молчит, не дает поймать себя в столь примитивную ловушку. Это повторяющийся в произведении Лема образ БОГА, ИГНОРИРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, то есть Бога, который, даже если и сотворил нас и наш мир (в чем Лем, похоже, сомневается), теперь нами не занимается, оставив нас на волю БОГА СЛУЧАЯ и БОГА ЭВОЛЮЦИИ. А со временем, когда человек достигнет определенного уровня умственного развития – на волю БОГА НАУКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АВТОЭВОЛЮЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

На БОГА ПРИЗЫВАЕМОГО похож также Ковчег из фильма Петра Шулькина/Peter Szulkin «О би, о ба – гибель цивилизации/O bi, o ba – zagłada cywilizacji», к которому взывают в поисках спасения жертвы атомной катастрофы.

Шулькин издевается над их верой, он скорее рисует карикатуру дегенерировавших религиозных инстинктов, чем вторит этим последним.

5. БОГ БИБЛЕЙСКИЙ – тут множество фантастических вариантов. Реже они обретают форму теологического диспута, чаще являются забавой, выписанной в игровых правилах массовой культуры.

В рассказе Энтони Берджесса/Anthony Burgess путешественники во времени, американские туристы, на суде Пилата присоединяются к тем, которые кричат правителю: «Освободи Варавву и распни Христа». И это их голоса оказывается решающими, благодаря чему (из-за чего?) история вершится согласно Евангелиям. Следует признать, что этот временной парадокс имеет и более глубокий смысл. Иисус так или иначе обречен был на распятие – его неизбежно послали бы на крест представители любой национальности – не только евреи – и в любую эпоху.

Роберт Шекли/Robert Sheckley в рассказе «Битва» описывает Апокалипсис – в Армагеддоне, месте решающего сражения между Добром и Злом, где вместо людей вступают в битву построенные и посланные ими роботы. Они-то, оказавшись победителями Зла, и возносятся в награду за это на небеса.

Матрицу библейской истории можно накладывать на несколько измененные современные события, приводя их в соответствие с теми или другими фабулярными линиями Нового или Ветхого Завета. В этом случае всегда есть надежда на то, что отблеск магического сияния Библии падет на страницы рождаемой ныне прозы. Так сделал Януш Зайдель/Janusz Zajdel в «Сообщении из первых рук/Relacja z pierwszej ręki», изложив в рассказе историю сотворения, потопа и искупления в терминах и категориях кибернетики. У него ХРИСТОС – УЧЕНЫЙ, который не желает допустить до гибели маленький мир, заключенный в электронно-вычислительной машине.

В романе «От разбойника/Według łotra» Адам Висьневский-Снерг/Adam Wiśniewski-Snerg разыгрывает историю Распятого в киносъемочных декорациях, предлагая нам образ БОГА-РЕЖИССЕРА.

В небольшой новелле «Древо Познания/Drzewo Wiadomości» я сам позабавился чем-то подобным, сотворив из истории о библейском искушении фарс, описывающий соперничество двух королей индустрии развлечений и увеселений, Герра Готта и Серпента, и разместив его действие в Цюрихе, в роскошном борделе, стоящим на развилке рек, подобных тем, что текли возле рая. Роль библейского «Древа Познания» играет в рассказе конечно компьютер.

БОГА БИБЛЕЙСКОГО можно скрещивать с БОГОМ ПОДМЕНЕННЫМ.

“Адам, один из нас/Adam, jeden z nas” из одноименного романа Конрада Фиалковского – это ХРИСТОС-ЧУЖОЙ, ХРИСТОС-КОСМИТ в деникеновском стиле, совершенствующий в гуманистическом, но не религиозном, смысле человеческую цивилизацию. В известном у нас деникеновском комиксе Мостовича-Гурного-Польха/Mostowicz, Górny, Polch многие эпизоды Ветхого Завета изложены в том же ключе.

БОГИ-КОСМИТЫ высаживаются на нашу планету, чтобы при помощи генетических операций очеловечить населяющих Землю обезьян. Один из космитов, Сатхам, прометеевско-дьявольскими вмешательствами искажает результат эксперимента. Вся эта история сконструирована таким образом, чтобы описанные в Ветхом Завете события укладывались в русло теории Деникена. Игра забавная, даже значимая, но тот факт, что некоторые читатели принимают ее всерьез, меня немного пугает.

Яцек Инглëт/Jacek Inglot копнул глубже. Он попытался потягаться с проблемой Зла, рисуя порно-фантастико-философскую картину испорченности и катаклизма в библейском Содоме («Содомион, или Истинная сущность бытия/Sodomion, czyli prawdziwa istność bytu»).

У Инглëта злые духи носят имена звезд либеральной или вольнодумной мысли (Сократ, Вольтер) или пророков контркультуры (Рейх, Маркузе). Героем рассказа является глуповатый агент-ангел, который сам того не осознавая, становится катализатором событий в жесткой многоходовой игре, ведущейся Богом и Сатаной за счет человека. То есть такую интерпретацию подсовывают в рассказе герою, но не исключено, что это очередное жульничество Дьявола.

Проблему дьявольских интриг, образ БОРЮЩЕГОСЯ С БОГОМ, но также странным образом СОТРУДНИЧАЮЩЕГО С НИМ САТАНЫ можно найти во многих фантастических произведениях. Я писал об этом в эссе «Обезьяна Господа Бога». Дьявол появляется в фантастике как ПРОТИВНИК, но также как ДОПОЛНЕНИЕ БОГА в логическом смысле, как ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БОГА AU REBOURS и ПРАВАЯ РУКА БОГА ВО ВЗЫСКАНИИ С ВИНОВНЫХ. Таковым он без сомнения является в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова и в фильме «Сердце ангела/Angel Heart» Алана Паркера.

Сатана, похоже, свидетельствует о Боге, как тень о солнце. Образ Дьявола-искусителя мы находим у Уильяма Голдинга/William Golding в «Повелителе мух», у Марцина Вольского/Marcin Wolski в «Агенте Низа/Agent Dołu»,

у Яцека Пекары/Jacek Piekara во «Всех ликах Сатаны/Wszystkie twarzy Szatana», а также у Адама Внук-Липиньского/Adam Wnuk-Lipiński в «Континууме/Continuum», у Яцека Инглëта/Jacek Inglot в рассказе «Санктус Кобыляриус, магистр/Sanctus Cobylarius, magister» и у Рафала Земкевича/Rafal Ziemkiewicz в новелле «Шоссе на Залещики/Szosa na Zaleszczyki» -- то есть в трех рассказах, написанных недавно и описывающих события, разворачивающиеся в современной Польше. Думаю, что этими рассказами список не ограничится. Коммунисты, как носители Зла, сошли в искусстве на нет, и теперь придется чаще вести кулачные бои с абсолютным Злом. Ибо Зло как после фашизма существовало, так будет существовать и после коммунизма. А гипотеза существования Дьявола-искусителя многое объясняет как в глобальных событиях, так и в действиях отдельных людей. Я еще вернусь к теме Дьявола и его воплощений, когда зайдет речь о «Золотой Галере/Złota Galera» Яцека Дукая/Jacek Dukaj.

БОГ БИБЛЕЙСКИЙ и вместе с тем БОГ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ ДИЛЕММ – интереснейшая реализация такого смешанного варианта находится в рассказе Януша Цырана/Janusz Cyran «Иерусалим/Jerusalem». Цыран переворачивает ситуацию Голгофы, спрашивает, а как оно было бы, если бы БОГ-ЧЕЛОВЕК не выдержал муки распятия и отказался бы участвовать в деле Спасения? Так вот жуть что было бы. В рассказе, близком на первый взгляд к ереси, Цыран показывает АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИИСУСА как маленького и униженного СТАЛИНСКОГО БОГА, который ненавидит людей, мстит им за свою трусость и осчастливливает их в ужасном, потому что движимом БОЖЬИМ ВСЕМОГУЩЕСТВОМ И БОЖЬЕЙ БЕСПОЩАДНОСТЬЮ, тоталитаризме. БОГ-ЧЕЛОВЕК, СОСКОЧИВШИЙ С КРЕСТА означает у Цырана также БОГА, ПОЗВОЛИВШЕГО ЗЛУ ОДЕРЖАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ – и над собой, и над миром. Но мы знаем, что Христос не соскочил с креста, поэтому «глупость креста» (о которой с пренебрежением говорили святому Павлу современные ему греки) рисуется с перспективы логического эксперимента Цырана как Величайшее Добро и Наивысшая Мудрость.

6. БОГА ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО, ЯЗЫЧЕСКОГО БОГА ПРИРОДЫ показывает Марек Баранецкий/Marek Baraniecki в рассказе «Карлгоро, 18-00/Karlgoro, godzina 18.00». Этот БОГ и вместе с тем ДЕМОН, капризное средоточие физического мира, ревниво следит за исполнением своих решений и является кем-то вроде БЕСПОЩАДНОЙ СУДЬБЫ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО ИСПОЛНЯЮЩЕЙ СОБСТВЕННЫЕ ПРИГОВОРЫ. Обманутый в одном месте (космонавта, которого он считал уже принесенной ему жертвой, спасли), он отомстит за это где-нибудь в другом. За целительный телепатический сигнал, высланный с Земли в космос, людям еще предстоит дорого заплатить.

Пред оком НЕВИДИМОГО, РАСТВОРЕННОГО В МИРЕ БУДДИЙСКОГО БОГА кающийся грешник-братоубийца поднимается со ступени на ступень посвящения, пересекает дворы и проходит во врата буддийского храма («Третьи врата/Trzecia brama» Богуслава Борычко/Bogusław Boryczko).

В конце рассказа обнаруживаем почерпнутый из религии Востока, но подкрепляемый технологически акт реинкарнации – душа грешника входит в тело убитого пришельца из космоса, что спасает Землю от мести побратимов космита.

Опять же в кругу религий Востока, в рамках старых азиатских легенд свершаются юнговские поиски БОГА ИСТИНЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ, ИСТИНЫ КОСМИЧЕСКОЙ, ведущиеся молодым героем новеллы «XXI глава книги Фу/XXI rozdział księgi Fu» Яна Витольда Сулиги/Jan Witold Suliga.

Автор разворачивает в этой коварной сказке концепцию параллельных миров, содержащую элементы современных вероятностных теорий; по интеллектуальному уровню сознание героя возносится в XXI век, колеблясь, вместе с тем, на краю мнимо примитивных легенд и архетипических знаков.

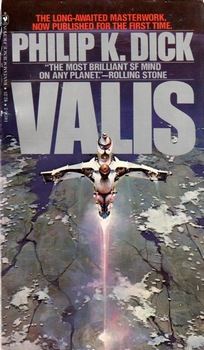

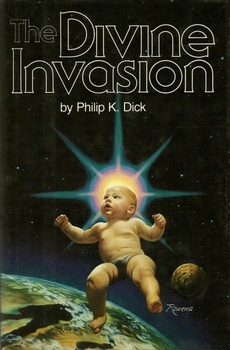

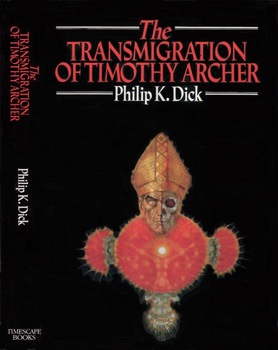

Очень остро переживает идею БОГА-ТВОРЦА, БОГА-ОПЕКУНА, БОГА ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ Филип К. Дик/Philip K. Dick, одновременно и растягивая ее и сжимая на прокрустовом ложе наркотических видений, гнозы и прочих христианских ересей. Скрытые за сатанинскими штучками БОГИ ДИКА как бы просят человека прокопаться сквозь завалы обманов, продраться сквозь завесы лживых видимостей и наркотических иллюзий («Три стигмата Палмера Олдрича») или разоблачить БОЖЕСТВО МНИМОЕ, ПОДДЕЛЫВАЮЩЕЕСЯ ПОД БОГА («Вера наших отцов»).

В мирах Дика полным-полно пророков («Солнечная лотерея») и странных синкретических религий («Снятся ли андроидам электрические овцы?»). СИНКРЕТИЧЕСКИЙ БОГ ДИКА, сотворенный из разных видений и верований, многолик, героям приходится задать себе немало труда, чтобы его обнаружить и реконструировать, но это всегда СУЩЕСТВЕННЫЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА БОГ, без которого невозможно представить себе нормальное человеческое существование.

Подобный, хотя гораздо более скромный образ БОГА, КАК ОСНОВЫ ДОБРА, просвечивающий сквозь фальшивый мир, мы находим у Януша Цырана/Janusz Cyran в рассказе-эссе «Божьи мельницы/Mlyny Boże». Несмотря на победу в войне, Третий рейх неминуемо падет, потому что его изнутри разрывают деструктивные процессы; мир сконструирован таким образом, что зло не окупается и действительность рано или поздно склонится в нужную сторону. Разумеется, это относилось также к миру, в котором процветал тоталитарный коммунизм (рассказ написан до падения Стены). Но теперь перед нами новое зло, НОВОЕ ОБЛИЧЬЕ ПРОТИВНИКА БОГА, которое, быть может, попытаются показать фантасты.

7. БОГ ИСПОВЕДУЕМЫЙ, БОГ ВЕРЫ может быть показан в фантастике опосредованно, через судьбы отдельных верующих или их сообществ, путем показа деяний Церквей. Возможна также футурология веры, футурология религиозных культов, которую мы находим у Олафа Степлдона/Olaf Stapledon («Последние и первые люди/Last and First Mеn») – показанное им будущее религии не радует католиков, поскольку демонстрирует недолговечность нынешнего ее состояния (что, разумеется, не обязательно соответствует истине).

В «Кантате для Лейбовица» Уолтера Миллера-младшего/Walter Miller, Jr мы видим то, что происходит на Земле после атомной войны, глазами монахов, хранящих у себя в монастыре остатки технических достижений минувшей эпохи, но, похоже, не способных следовать требованиям страшной действительности, потому что это перерастает их духовные возможности.

В «Кветии и христианах/Quetius i chreścianie» Яцека Инглëта/Jacek Inglot находим альтернативную историю раннего христианства, которое проиграло, правда, в столкновении с Юлианом Отступником, но очаровало японцев – и это они теперь хранят евангельское слово.

В научной фантастике можно найти также БОГА ИСПОВЕДУЕМОГО, но вместе с тем СУДИМОГО ЛЮДЬМИ. Человек иногда из-за того или другого заявляет претензии Богу, потому что не любит быть в претензии на самого себя. Адам Нияд, герой «Арсенала/Arsenał» Марека Орамуса/Marek Oramus, грозит кулаком Богу, хотя вместе с тем перед встречей с Чужим, чтобы набраться сил, читает Евангелистов. Попытку ОБВИНЕНИЯ БОГА В ВЕРОЛОМСТВЕ, частично оспоренную знаком вопроса в конце предложения, находим в упомянутом выше «Содомионе» Инглëта. С феминистических позиций атакует Бога перуанка Исабель Сабогал Дунин-Борковская/Isabel Sabogal Dunin-Borkowska в коротеньком рассказе «Дни зачатия/Dni poczęcia». Здесь СУХАЯ МУЖСКАЯ ЛОГИКА БОГА-МУЖЧИНЫ противопоставляется ТЕПЛОЙ ЖЕНСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ.

Однако атаковать БОГА ИСПОВЕДУЕМОГО, БОГА ВЕРЫ легче всего, нападая на ЕГО ЗЕМНУЮ РАТЬ, ТО ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ. Кшиштоф Борунь/Krzysztof Boruń в «Восьмом круге ада/Ósmy krąg piekieł» глумился над ментальностью католических инквизиторов; и делал это тогда, когда нас терзали инквизиторы совершенно другого рода.

Подобная, но намного более совершенная в литературном отношении атака Яцека Дукая/Jacek Dukaj свершилась в нужный момент. В «Золотой Галере/Złota Galera» разросшаяся, осененная божескими милостями и располагающая божественными силами, невероятно институализированная Церковь, прямо-таки целиком и полностью построенное ЦАРСТВО БОЖИЕ НА ЗЕМЛЕ, управляемое СПЕСИВЫМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ БОГА – оказывается легкой добычей для приплывшей из космоса сатанинской Галеры. Так может быть, и могущество этой Церкви было видимостью, соблазном, творением не Бога, но Дьявола?

Можно трактовать этот рассказ (как и родственные ему рассказы «Блудница/Jawnogresznica» Рафала Земкевича/Rafał Ziemkiewicz и «Львенок/Lwie szczenie» Яцека Серпиньского/Jacek Sierpiński как своеобразное Знамение Времени. Когда Церковь начинает оказывать в Польше существенное влияние на общественную жизнь, когда она, как организация, все более отягощает себя бренными заботами – это тут же вызывает негативную реакцию. Об этом свидетельствуют публичные дискуссии – поляки, католический вроде бы народ, оказываются не до конца католическами и кроме того проявляют сильные антиклерикальные настроения. Дукаю удалось выразить эти настроения и даже, отчасти, их предзнаменовать, что можно счесть очередным доказательством того, что научная фантастика стоит на вполне жизненных позициях и не является чем-то надуманным, чем-то не от мира сего.

8. Как видим, фантастику, в том числе и польскую фантастику, нельзя назвать равнодушной к проблеме Бога и области религиозных явлений жанром. В ней не ведут борьбы с религией и не пропагандируют одностороннее, монистическое – марксистско-материалистическое видение мира. Так было когда-то (не стану называть имена, потому что люди меняются), но сейчас так быть перестало. Божьи дела обретают в фантастике разный художественный и интеллектуальный уровень; редко приходится иметь дело с твердой ортодоксией (в понимании католической или иной религии), но бывает, что авторские поиски содержат интеллектуальный заряд, достойный того, чтобы на него обратили внимание теологи.

Иногда фантастика лишь забавляется образом Бога, играет с религией. Но даже в этом случае она свидетельствует об удивительной силе библейских архетипов и о живучести метафизических видений мира, а стало быть популяризирует их и сохраняет. Так бывает даже тогда, когда авторы научной фантастики нападают на Бога или на верующих в Него. И подобным образом, я не думаю, что Богу могут повредить критические атаки фантастов на извращения религии, логические щели в ее основах и организационные недостатки.

Как видим, та фантастика, которая добросовестно интересуется наукой, природой космоса, миром человеческих мыслей, обязанностей, идей; занимается настоящим, прошлым и будущем (а о другой фантастике ведь не стоит и говорить) – открывается нам сегодня как жанр, проявляющий больше интереса и склонности к метафизике, чем любой другой вид творчества (исключая, быть может, романтическую поэзию, наследием которой фантастика частично воспользовалась). И еще – похоже, что именно фантастика предлагает сегодня авторам наиболее богатый набор приемов, средств, наиболее интересную традицию конкурирования с Абсолютом и высказывания религиозных и философских дилемм. Всегда ли творцы научной фантастики оптимальным образом используют этот арсенал и эти возможности?– это трудный вопрос.

Примечание автора. Я старался по мере возможности ограничиваться польскими примерами и к тому же – новейшими, чтобы не повторять тезисов Станислава Лема из «Фантастики и футурологии» (IV глава: «Метафизика научной фантастики и футурология веры») и Тома Вудмана из эссе «Научная фантастика, религия и трансценденция» (в “Spor o SF”, Poznań, 1989).

облако тэгов

облако тэгов