https://fantlab.ru/community258/tag/%D0%9...

...Вспоминали статью В. Брюсова («Пределы фантазии», 1912), в которой Брюсов писал: «В „Lе matin“ печатался фантастический роман, героем которого был юноша, которому искусственно одно легкое заменяло жабра апасу (акулы). Он мог жить под водой. Целая организация была образована, чтобы с его помощью поработить мир. Помощники „человека-акулы“ в разных частях земного шара сидели под водой в водолазных костюмах, соединенных телеграфом. Благодаря помощи японцев человек-акула был захвачен в плен; врачи удалили у него из тела жабры, он стал обыкновенным человеком и грозная организация распалась».

Г. Прашкевич. Красный Сфинкс. 2009

********

В иных условиях сюжет «Головы профессора Доуэля» или «Человека-амфибии» мог вылиться в автобиографическую драму. Эти романы не совсем вымышлены. Писатель тяжело болел и временами «переживал ощущения головы без тела». [129] Ихтиандр, проницательно заметил биограф Беляева О. Орлов, «был тоской человека, навечно скованного гутаперчевым ортопедическим корсетом, тоской по здоровью, по безграничной физической и духовной свободе». [130] Но как удивительно переплавился личный трагизм! У Беляева был редкий дар извлекать светлую мечту даже из горьких переживаний.

В отличие от читателей, в том числе ученых, литературная критика не поняла двух лучших романов Беляева. По поводу собаки профессора Сальватора, с приживленным туловищем обезьянки, брезгливо пожимали плечами: к чему эти монстры? [131] А в 60-х годах мировую печать обошла фотография, которая могла бы стать иллюстрацией к роману Беляева: советский медик В. Демихов приживил взрослому псу верхнюю часть туловища щенка.

А Беляева упрекали в отсталости! «Рассказ и роман „Голова профессора Доуэля“, — отвечал он, — был написан мною 15 лет назад, когда еще не существовало опытов не только С. С. Брюхоненко, но и его предшественников», ожививших изолированную голову собаки. "Сначала я написал рассказ, в котором фигурирует лишь оживленная голова. Только при переделке рассказа в роман я осмелился на создание двуединых людей (голова одного человека, приживленная к туловищу другого, — А. Б.)… И наиболее печальным я нахожу не то, что книга в виде романа издана теперь, а то, что она только теперь издана. В свое время она сыграла бы, конечно, большую роль…". [132]

Беляев не преувеличивал. Не зря «Голова профессора Доуэля» обсуждалась в Первом Ленинградском медицинском институте. Ценность романа, конечно, не в хирургических рецептах, которых в нем нет, а в смелом задании науке, заключенном в метафоре: голова, которая продолжает жить, мозг, который не перестает мыслить, когда тело уже разрушилось. В трагической коллизии профессора Доуэля — оптимистическая идея бессмертия человеческой мысли. В одном из рассказов о профессоре Вагнере мозг его ассистента помещают в черепную коробку слона. В этом полушутливом сюжете тоже серьезна не столько фантастическая операция, сколько опять-таки метафорически выраженная задача: продлить творческий век разума.

А критика повернула дело так, будто Беляев буквально предлагает «из двух покойников делать одного живого», уводя тем самым читателя «в область идеалистических мечтаний» [133] о механическом личном бессмертии. Беляев отлично понимал разницу. Он сам указывал на несостоятельность истолкования в «Арктании» Г. Гребнева идеи Брюхоненко об оживлении «необоснованно умерших» в этом примитивном духе. [134]

Кибернетика дала идее пересадки мозга новое основание. В новелле А. и Б. Стругацких «Свечи перед пультом» (1960) гений ученого переносят в искусственный мозг. С последним вздохом человека заживет его научным темпераментом, его индивидуальностью биокибернетическая машина. Непривычно, страшновато и пока что — сказочно. Но уже сейчас кибернетика может помочь, полагает известный врач Н. Амосов, [135] в хирургической пересадке головы. Как видим, наука на новом уровне возвращается к идее «Головы профессора Доуэля».

Но особенно важно то, что фантаст прослеживает чисто человеческие аспекты эксперимента и помогает преодолевать психологические, моральные, этические барьеры которые естественны при вмешательстве в «священную» природу человека. Фантаст-гуманист может предрешить существенную во многих случаях для ученого альтернативу: вмешиваться или не вмешиваться. Именно эти аспекты вновь привлекли внимание ученых к «Голове профессора Доуэля» в 60-х годах, в дискуссии вокруг проблемы пересадки мозга. [136]

Закрыть

3

«Цель научной фантастики, — говорил Беляев, — служить гуманизму в большом, всеобъемлющем смысле этого слова». [137] Активный гуманизм был путеводной звездой Беляева-фантаста. Любопытно сопоставить сюжет «Человека-амфибии» с фабулой, пересказанной В. Брюсовым в упоминавшейся нами неопубликованной статье «Пределы фантазии». "Года два назад (статья написана в 1912 — 1913 гг., — А. Б.) в «Le matin» печатался ф«антастический» роман, героем которого был юноша, котором«у» искусственно одно легкое заменяла жабра апасу. Он мог жить под водой. Целая организация была образована, чтобы с его помощью поработить мир. Помощники «челов„ека“-акулы» в разных частях з«емного» шара сидели под водой в водолазных костюмах, соединенных телеграфом. «Подводн„ик“», объяв«ив» войну всему миру, взрывал минами Ф. остров и навел панику на весь мир. Благодаря помощи японцев ч«еловек»-акула был захвачен в плен; врачи удалили у него из тела жабры акулы, он стал об«ыкновенным» человеком и грозная организация распалась". [138]

Интересно, что в пересказе сохранился лишь авантюрный скелет. В романе Беляева центр тяжести — в человеческой судьбе Ихтиандра и человечной цели экспериментов профессора Сальватора. Гениальный врач «искалечил» индейского мальчика не из сомнительных интересов чистой науки, как «поняли» в свое время Беляева некоторые критики. На вопрос прокурора, каким образом пришла ему мысль создать человека-рыбу и какие цели он преследовал, он ответил:

« — Мысль все та же — человек не совершенен. Получив в процессе эволюционного развития большие преимущества по сравнению с своими животными предками, человек вместе с тем потерял многое из того, что имел на низших стадиях животного развития… Первая рыба среди людей и первый человек среди рыб, Ихтиандр не мог не чувствовать одиночества. Но если бы следом за ним и другие люди проникли в океан, жизнь стала бы совершенно иной. Тогда, люди легко победили бы могучую стихию — воду. Вы знаете, что это за стихия, какая это мощь?» (3, 181).

Мы, задумываясь о дальнем будущем, когда перед человеком неизбежно станет задача усовершенствования своей собственной природы, не можем не сочувствовать Сальватору, как бы ни были спорны его идеи с точки зрения медико-биологической и как бы ни были они утопичны в мире классовой ненависти. Не следует, правда, смешивать автора с его героем. Хотя, впрочем, и Сальватор, мечтая осчастливить человечество, знает цену миру, в котором живет. «Я не спешил попасть на скамью подсудимых, — объясняет он, почему не торопился опубликовать свои опыты. — Я опасался, что мое изобретение в условиях нашего общественного строя принесет больше вреда, чем пользы. Вокруг Ихтиандра уже завязалась борьба, а завтра генералы и адмиралы заставят человека-амфибию топить военные корабли. Нет, я не мог Ихтиандра и „ихтиандров“ сделать общим достоянием в стране, где борьба и алчность обращают высочайшие открытия в зло, увеличивая сумму человеческого страдания» (3, 184).

Нужно было читать «Человека-амфибию» в самом деле с закрытыми глазами, чтобы сказать обо всем этом: «Я думаю, что доктора действительно следовало судить за искалечение ребенка, из которого он с неясной научной целью, да еще с сохранением своих открытий в полной тайне от современников, сделал амфибию». [139]

В этом романе привлекает не только социально-критическая заостренность, не только драма Сальватора и Ихтиандра. Сальватор близок нам и своей революционной мыслью ученого: « — Вы, кажется, приписываете себе качества всемогущего божества? — заметил прокурор» (3, 184).

Да, Сальватор «присвоил» науке божественную власть над природой. Но он не «сверхчеловек», как уэллсов доктор Моро, и не сентиментальный филантроп. Вероятно, переделку самого себя человек поручит не только ножу хирурга. Для нас важно само покушение Сальватора, второго отца Ихтиандра, на «божественную» природу сына. Заслуга Беляева в том, что он выдвинул идею вмешательства в «святая святых» и зажег ее поэтическим вдохновением. Животное приспосабливается к среде. Разум начинается тогда, когда приспосабливает среду. Но высшее развитие разума — усовершенствование самого себя. Социальная революция и духовное усовершенствование откроют дверь биологической революции человека. Так сегодня читается «Человек-амфибия».

Не такие ли «стыки» революционного научного воображения с социальной революционностью имел в виду Ж. Бержье, говоря о большой роли советской научной фантастики в либерализации мировоззрения западной научной интеллигенции? Ведь богоборчество философии большевиков беспокоило идеологов реакции не меньше, чем разъяряла ее политиков устойчивость советской власти. Реакция по сей день вожделеет «освобождения от сатанинского человекобожия» коммунистов, как писал в свое время один из идейных пастырей белоэмиграции Петр Струве. [140]

Революционную идею «человекобожия» Беляев доносит без дидактической навязчивости. Она вложена в сюжет внешне несколько даже авантюрный, неотделима от захватывающих, полных поэзии картин (Ихтиандр в морских глубинах). Продолжая жюль-верновскую романтику освоения моря, Беляев приобщал читателя через эту романтику к иному, революционному мироотношению. Но и сама по себе эта фантастическая романтика имела художественно-эмоциональную и научную ценность: скольких энтузиастов подвигнул роман Беляева на освоение голубого континента!

Нынче разрабатывается проблема глубоководных погружений без акваланга, используя для дыхания воздух, растворенный в воде. Оттуда должны его извлечь механические жабры. Осуществляется и другая подводная фантазия Беляева — из романа «Подводные земледельцы» — о советских Ихтиандрах, собирающих урожай дальневосточных морей. В Японии и в Китае издавна культивировали на подводных плантациях морскую капусту. Работы велись с поверхности, вслепую. Беляев поселил своих героев на морском дне, там они построили дом. Тридцать лет спустя в подводном доме несколько недель провела группа знаменитого исследователя морских глубин Ж. Кусто, затем последовали более сложные эксперименты. Человек должен жить и работать под водой так, как на земле.

http://www.litmir.co/br/?b=4745&p=2

А. Ф. Бритиков

РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Ленинград • 1970

Ответственный редактор Е. П. БРАНДИС

************************

https://fantlab.ru/edition35464

*************************

Ученые подсчитали: сколько бы книг человек за свою жизнь ни прочитал, 80 процентов от общего их числа он одолевает к пятнадцати годам. А кто в отрочестве положенного не осилил, тому уж не наверстать!..

Поверить в такое трудно. И прежде всего потому, что детских тех книг никто не помнит. Ну, разве что — две-три в памяти осели. Отчего же из массы прочитанных в детстве книг, — вот этих, считаных, никак не удается забыть? Даже имена героев — не самые легкие для произнесения — запомнились… Например Ихтиандр.

С фильмом на ту же тему проблем нет — во-первых, красиво: море синее, красавица Настя Вертинская, красивый мерзавец Козаков… А уж мелодию «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно…» и сегодня — полвека спустя — каждый промурлычет без труда. Но ведь и на фильм публика ломилась (в кинотеатре «Россия» на Пушкинской двери снесли) оттого, что роман полюбился.

Что ж в романе такого замечательного? Написан без блеска, ни одна фраза в голову не запала… Фабула фантастическая, но закручена тоже без всякой лихости — тайны хватает едва на треть книги. А дальше читателю уже все известно — и кто такой Ихтиандр, и откуда он взялся… Следующие приключения предсказуемы: раз есть в романе отъявленные негодяи, то только им одно и остается — изо всех сил пакостить главному герою. Антураж — экзотический, но тоже привычный: Южная Америка, ловцы жемчуга, океан… Причем описанные человеком ни того, ни другого, ни третьего не видавшим. Про все это писатель сам вычитал из чужих приключенческих романов (Эмара, Майн Рида, Жаколио)…

А «Человека-амфибию» издают до сих пор, каждый год, десятками тысяч по всей России!

В чем же его очарование?

Критики отнеслись к роману сурово. Некто Рагозин сразу обозвал его «слабым подражанием Майн Риду и Куперу»[251], а потом отказал ему и в этой слабости: «Не может не вызывать недоумения и повествовательная манера Беляева. Даже самые острые эпизоды излагает он безжизненно, словно боясь вызвать у читателя малейшую эмоцию. Вот как рассказана зверская расправа Зуриты с Ихтиандром, едва не закончившаяся смертью последнего».

Затем цитирует соответствующий отрывок и вопрошает:

«Что это? Художественное произведение или протокольная запись? Любой юный читатель Беляева подтвердит, что ни Купер, ни Майн Рид, ни Жюль Верн, ни тем более Уэллс таким деревянным языком не писали. Каким бы ни был роман фантастическим или научно-фантастическим, он должен оставаться художественным произведением»[252].

И критик выносит приговор:

«…Таких книг, написанных еще занимательнее и с гораздо большим литературным мастерством, существуют тысячи. И все они забыты, потому что ни одна из них ничем не затронула ни ума, ни сердца читателя. С выходом „Человека-амфибии“ стало одной такой книгой больше»[253].

А вот другую рецензию хочется процитировать чуть ли не полностью. Во-первых, она довольно короткая, во-вторых, ни разу не перепечатывалась, в-третьих, и автор ее не чета былым и нынешним щелкоперам — сам Виктор Шкловский…

«Один актер играл и проигрывал на биллиарде.

Тогда он сказал: „А теперь я буду показывать, как надо играть“.

Он начал как бы режиссировать игру и выиграл партию.

В 15–16 номере „Детской литературы“ талантливый писатель А. Беляев показывает, как надо играть (в статье „Создадим советскую научную фантастику“).

Показ хороший.

В статье этой есть такое место:

„Следующая трудность, стоящая перед писателем в изложении научных проблем, это невозможность проведения точных границ между научным и ненаучным, практически выполнимым, хотя бы в отдаленном будущем, и абсолютно никогда не выполнимым. И ученый иногда, подавляя своим научным авторитетом, дает уничтожающую критику фантазии писателя, а на поверку (увы, иногда слишком поздно для автора) оказывается, что писатель был ближе к истине, чем ученый, что не наука, а научная косность продиктовала столь суровый приговор“.

Сейчас Детиздат издал книгу А. Беляева „Человек-амфибия“.

Содержание этого романа несколько гибридно. Ученый, напоминающий уэльсовского (так!) доктора Мора, переделывает животных.

„Вот, блестя медно-зеленой чешуей, перебежала дорогу шестиногая ящерица. С дерева свисала змея с двумя головами… За проволочной сеткой хрюкал поросенок. Он уставился на Кристо единственным большим глазом, сидевшим посреди лба“.

„Один уродец особенно поразил Кристо. Большая, совершенно голая розовая собака. А на ее спине, словно вылезшая из собачьего тела, виднелась маленькая обезьяна — ее грудь, руки, голова“.

Животные доктора Мора на его знаменитом острове были интереснее и содержательнее. Они были — пародии на людей.

Среди редкостей доктора Сальватора есть и человек-рыба — Ихтиандр.

Этот человек имеет и легкие и жабры. Впоследствии он был обследован. На суде поняли мало.

Роль доктора Паганеля в романе играет эксперт, который рассказывает следующее:

„На двадцатый день развития у человеческого зародыша обозначаются четыре лежащие друг за другом жаберные складочки. Но позже у человеческого зародыша жаберный аппарат…“»[254].

Тут Шкловский, надо сказать, увлекся — переписал из книги всю лекцию о феномене Ихтиандра. Поэтому перепрыгнем в самый конец речи эксперта:

«…„Это, повторяю, загадка, ответ на которую должен дать сам профессор Сальватор“.

Тот же эксперт признает, что он в этом деле ничего не понимает. Положение читателя затруднительное.

Непонятное существо плавает на воде и под водой, ездит на дельфине, трубит в раковину. Оказывается, что в научном романе больше влияния скульптуры, изображающей тритона с дельфином, чем науки»[255].

Тут Шкловский проявил зоркость — именно скульптура и повлияла. За триста лет (по почину Бернини) такие фигуры — трубящий в раковину мальчик верхом на дельфине — украсили половину европейских фонтанов. Оттого-то замученный жарой и обезвоженный Ихтиандр бросается в первый попавшийся городской фонтан…

«Сюжетная линия романа — спасение Ихтиандром девушки — тоже напоминает один роман Уэльса (так!) с сиреной, которая выплыла из воды и влюбилась в обыкновенного земного мужчину, принеся ему приданое в матросском сундуке.

Правда, уэльсовская рыба-женщина не имела жабер и была снабжена хвостом»[256].

А вот это — ложный ход критика: роман Уэллса «Морская дева» никакая не фантастика, а сатирическая сказка, и любовь русалки к сухопутному мужчине — самый распространенный сказочный мотив. Да и литературно обработал его уже Андерсен. Уэллса же интересует не столько морская любовь, сколько неудобное положение, в каком оказался добрый молодец — до встречи с русалкой весьма успешный политик.

Вернемся, однако, к Шкловскому:

«Роман Беляева неожиданно кончается отрицанием, как иногда бывает в длинных немецких фразах.

К роману приложено послесловие профессора Немилова. Профессор пишет:

„Автор, рассказывая о превращении юноши в человека-амфибию, решает вопрос чрезвычайно просто. Стоит только ребенку пересадить жабры молодой акулы и ‘изменить всю работу человеческого организма’ и Ихтиандр готов.

На самом деле здесь имеются непреодолимые трудности. Даже самое смелое воображение не в состоянии хотя бы приблизительно наметить пути для их разрешения. И неспроста автор предпочитает обходить молчанием эти трудности.

Поэтому фантастическое представление о пересадке жабер от молодой акулы человеку не имеет ровно никакой основы в современных достижениях биологии“.

Таким образом, только что рожденный двоякодышащий соперник капитана Немо уничтожается послесловием. Если бы талантливый писатель Беляев сам редактировал свою книгу, то он начал бы с того, что познакомил бы профессора Немилова с писателем Беляевым до написания книги, или бы не напечатал книгу, опровергнутую в конце.

Это можно было бы сделать потому, что книга А. Беляева „Человек-амфибия“ далеко не лучшая книга этого автора.

У Беляева много интересных, неожиданно придуманных книг… Издавать недоработанную книгу лучшего работника в области советского фантастического романа не стоило…

Сейчас же получилась странная амфибия: чисто фантастический роман, к которому пришиты жабры научного опровержения»[257].

Здесь Виктор Шкловский слукавил — уцепился за отдельно взятое послесловие к одному роману. Как будто не знал про неукоснительное требование — чтоб обязательно с разоблачением! А то пойди разбери: где там фантазия, а где черный маг — враг народа?

И с «доктором Мором» не все получилось ладно. Во-первых, ошибка в имени: «Мор» — во всех русских переводах (с 1904 года) имя это звучит, как ему и положено: Moreau — доктор Моро. Во-вторых, критик заметил у англичанина пародию на человека. А брать надо куда выше…

Да и на фигуре другого медика — профессора Немилова — тоже можно было бы подзадержаться. Потому что в авторы послесловия выбрали его не случайно. Неслучайный и интереснейший человек был Немилов Антон Витальевич — выдвинул собственную теорию происхождения жизни, крайне интересовался происхождением смерти… А в 1925 году выпустил книгу «Биологическая трагедия женщины». Открыл профессор, что деторождение и интеллект несовместимы. Причина в прямохождении — вынашивать ребенка и тем самым продлевать человеческий род оказались способны лишь женские особи с измененным углом тазовых костей. А это привело к резкому возрастанию биологического в ущерб человеческому, проще говоря к тотальной и необратимой умственной отсталости женщин.

Уже тогда это вызвало скандал, а сейчас звучит совсем неполиткорректно… Вот только возражений Немилову — с точки зрения биологии — никто не нашел. Но управу на него нашли — уже 85 лет делают вид, что книги такой не существует[258].

Один раз только сочувственно упомянул ее Иван Ефремов в «Лезвии бритвы»… Да с него какой спрос — фантаст! А все прочие (и не только в тоталитарном Советском Союзе, но и в нынешней свободной России, и на просвещенном Западе) как молчали, так и молчат.

Но Виктору Шкловскому все это было неинтересно, а литературных достоинств он в романе не отыскал.

Вот так два критика — гениальный и бездарный — согласно приговорили роман к забвению.

А он не умер.

И в этом его тайна.

Нельзя сказать, конечно, что присутствия какой-то тайны читатели вовсе не замечали. Замечали, даже пытались раскрыть…

«Мало кому известно, что первый вариант романа Александра Беляева „Человек-амфибия“ назывался „Человек с железными жабрами“, героя звали не Ихтиандром, а Прохором, и рассказывалось в этом романе про базу подготовки подводных диверсантов-разведчиков в Ялте. На следующий день после сдачи рукописи в издательство Беляева вызвали куда следует и настоятельно порекомендовали заменить железные жабры жабрами молодой акулы, исключить всякие упоминания СССР и вообще перенести действие куда-нибудь подальше. Что автор и сделал, к счастью».

Интересно? Занятно. Появись такая информация в какой-нибудь среднеуважаемой газете, отнеслись бы мы к ней со всем пониманием.

Но — это шутка двух нынешних фантастов, Михаила Успенского и Андрея Лазарчука. Как и весь их роман «Гиперборейская чума»[259]. Там и машину времени изобретают в довоенном СССР, и Сталин напутствует космонавтов…

И тут самое время сказать еще одно недоброе слово о критиках.

Вот А. Рагозин великодушно указывает Беляеву путь исправления:

«Если бы за Ихтиандром охотился не мелкий жулик Зурита, а агенты государств, ведущих агрессивную политику, если бы профессора Сальватора… капиталистические концерны осыпали лаврами, и в то же время пытались путем угроз, шантажа и подкупа овладеть его секретом… Тогда „Человек-амфибия“ сделался бы актуальной и правдивой повестью»[260].

И как было бы здорово: трудящиеся массы ихтиандров «становятся объектом капиталистической эксплуатации. Промышленные концерны широко пользуются их трудом для выполнения всевозможных подводных работ, правительства используют их для военных целей и т. д.».

Увлекательно донельзя, не «Человек-амфибия», а «Железные жабры»! Правда, с железными жабрами Ихтиандру пришлось бы влиться в ряды прогрессивного человечества…

Так Ихтиандр уже вливался, только критики этого не заметили. А не заметили потому, что решили, будто Беляев написал «Человека-амфибию» в 1938 году. Но в 1938 году вышло переработанное издание романа. А до того роман был уже трижды опубликован — в 1928-м и 1929-м отдельной книгой, а перед тем в журнале «Вокруг света» за 1928 год.

И в той самой первой журнальной публикации было несколько глав, никогда с тех пор не перепечатывавшихся. Среди них «Подводный враг». В ней мы и находим т. Ихтиандра — пролетарского диверсанта-подводника.

Только главу эту Беляев почему-то выбросил — в том же самом 1928 году, из самого первого книжного издания. С чего бы это? То ли был он врагом правдивости, то ли недолюбливал пролетариат?..

Сам Беляев неоднократно утверждал, что замыслом своим он обязан заметке в «Известиях» — там рассказывалось о судебном процессе над аргентинским профессором, который хирургическим путем всячески совершенствовал человеческий организм. Только судили его не за бесчеловечные эксперименты, а за гордыню — вздумал, дескать, состязаться с самим Творцом.

«Известия» — газета распространенная, поклонников Беляева в СССР были тысячи, но никому той удивительной заметки отыскать не удалось… А почему не удалось, стало ясно лишь в 1979 году, когда лучший знаток советской фантастики И. Г. Халымбаджа установил, что именно читал Беляев.

И был это фантастический роман о человеке, волею хирурга превращенном в рыбу. А чтобы не возникало никаких сомнений в связях с Ихтиандром, Халымбаджа предъявил название романа: «Иктанэр и Моизет» (Моизет — имя возлюбленной героя)[261].

Относительно автора ясности не было, поскольку на разных его книжках имя писалось по-разному: Де Ла Гир, де да Ир, а то и вовсе — де Лагир. После трудных раздумий Халымбаджа решил, что фамилия его была Делэр. А еще Халымбаджа писал, что вышел этот роман в 1911 году в Петербурге и якобы откликнулся на него сам Валерий Брюсов в статье «Пределы фантазии». Вот только статья Брюсова никогда не публиковалась (осталась в рукописи, да к тому же и не закончена)… И книги «Иктанэр и Моизет» тоже ни в одной библиотеке не сыскать!

Что ж такое получается? Еще один ложный след?!

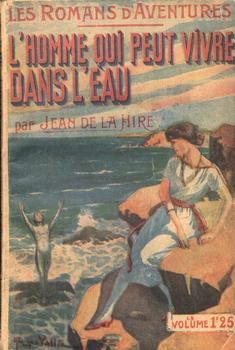

Не прошло и четверти века, как Михаил Золотоносов отыскал концы: роман точно был, а вот книги не было. По-русски не было. Что ж было? А была публикация в газете «Земщина» — вообще без имени автора и под названием «Человек-рыба». Перевод с французского. А французский оригинал назывался «L’Homme que peul vivre dans l'eau» — «Человек, который мог жить под водой». Печатался роман в парижской газете «Матэн» — в 1909 году, с июля по сентябрь. И уже в сентябре появился в «Земщине». Правда, в сильно урезанном виде: «Матэн» уделила роману 62 «подвала», а «Земщина» — всего 13.

Автора же звали Жан де Лa Ир (впрочем, и это псевдоним — родители наградили его именем куда более звонким: Adolphe d'Espie de La Hire). Далее дадим слово Золотоносову:

«Во французском романе действует некий Фульбер, целью которого является достижение власти над миром ордена иезуитов. <…> Фульбер находит Оксуса, изобретателя и по совместительству хирурга, который пересаживает мальчику (его назвали Гиктанер) жабры молодой акулы, заменяющие одно легкое. Мальчик может находиться и в воде, и на воздухе. Действие, естественно, происходит на заброшенном острове… в Персидском заливе, где оборудовано комфортабельное логово Фульбера и спрятаны его сокровища.

После того как Гиктанер вырастает, злой Фульбер внушает ему ненависть к людям и обучает топить корабли и целые эскадры с помощью жутких торпед. Фульбер уничтожает военную силу человечества и захватывает ценности, которые находились на кораблях. Весь мир охватывает паника, Фульбер предъявляет человечеству ультиматумы, в Марселе собирается международный конгресс для поиска выходов. Благодаря связи с разветвленной организацией международных анархистов (их российскую ветвь возглавляет Ройтман) дестабилизация мирового порядка идет особенно интенсивно. Естественно, в дело замешивается девушка-красавица, которую зовут Моизетта. Гиктанер и Моизетта влюбляются друг в друга, благодаря Моизетте Гиктанер узнает о существовании Бога и осознает, что поступает дурно, уничтожая человечество, и вскоре перестает подчиняться Фульберу. Происходит множество событий, в результате которых Гиктанер даже стреляется, думая, что потерял Моизетту, но международные силы порядка доставляют его в Париж, где светила медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни, и в итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Happy end[262].

Русская переделка романа появилась… в „Земщине“ — антисемитской газете, осенью 1909 года больше всего озабоченной тем, чтобы на выборах в Государственную Думу не прошли кадеты во главе с Милюковым. Отсюда явный политический смысл, который был придан фантастическому сочинению: Фульбер стал евреем, а власть над миром, которой он добивается, это власть международного еврейства, желающего „поработить человеческую расу“. 60 еврейских эмиссаров в разных странах подчинены Фульберу и работают на него. За этим исключением все сюжетные линии в русской переделке сохранены. Оксус пересаживает Гиктанеру жабры акулы, Гиктанер вырастает и начинает топить суда… Действуют и анархисты, только Северак стал Севераном, Vampa — Вампирини, a Gavrilo — Гавриловым. Попутно даются картины преступной деятельности русских анархистов и тайные заседания „Союза всемирного владычества евреев“… В финале Гиктанера доставляют в Петербург, где светила медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни, и в итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Фульбер исчезает. Happy end»[263].

ПРИМЕЧАНИЯ

Закрыть

Здесь Виктор Шкловский слукавил — уцепился за отдельно взятое послесловие к одному роману. Как будто не знал про неукоснительное требование — чтоб обязательно с разоблачением! А то пойди разбери: где там фантазия, а где черный маг — враг народа?

И с «доктором Мором» не все получилось ладно. Во-первых, ошибка в имени: «Мор» — во всех русских переводах (с 1904 года) имя это звучит, как ему и положено: Moreau — доктор Моро. Во-вторых, критик заметил у англичанина пародию на человека. А брать надо куда выше…

Да и на фигуре другого медика — профессора Немилова — тоже можно было бы подзадержаться. Потому что в авторы послесловия выбрали его не случайно. Неслучайный и интереснейший человек был Немилов Антон Витальевич — выдвинул собственную теорию происхождения жизни, крайне интересовался происхождением смерти… А в 1925 году выпустил книгу «Биологическая трагедия женщины». Открыл профессор, что деторождение и интеллект несовместимы. Причина в прямохождении — вынашивать ребенка и тем самым продлевать человеческий род оказались способны лишь женские особи с измененным углом тазовых костей. А это привело к резкому возрастанию биологического в ущерб человеческому, проще говоря к тотальной и необратимой умственной отсталости женщин.

Уже тогда это вызвало скандал, а сейчас звучит совсем неполиткорректно… Вот только возражений Немилову — с точки зрения биологии — никто не нашел. Но управу на него нашли — уже 85 лет делают вид, что книги такой не существует[258].

Один раз только сочувственно упомянул ее Иван Ефремов в «Лезвии бритвы»… Да с него какой спрос — фантаст! А все прочие (и не только в тоталитарном Советском Союзе, но и в нынешней свободной России, и на просвещенном Западе) как молчали, так и молчат.

Но Виктору Шкловскому все это было неинтересно, а литературных достоинств он в романе не отыскал.

Вот так два критика — гениальный и бездарный — согласно приговорили роман к забвению.

А он не умер.

И в этом его тайна.

Нельзя сказать, конечно, что присутствия какой-то тайны читатели вовсе не замечали. Замечали, даже пытались раскрыть…

«Мало кому известно, что первый вариант романа Александра Беляева „Человек-амфибия“ назывался „Человек с железными жабрами“, героя звали не Ихтиандром, а Прохором, и рассказывалось в этом романе про базу подготовки подводных диверсантов-разведчиков в Ялте. На следующий день после сдачи рукописи в издательство Беляева вызвали куда следует и настоятельно порекомендовали заменить железные жабры жабрами молодой акулы, исключить всякие упоминания СССР и вообще перенести действие куда-нибудь подальше. Что автор и сделал, к счастью».

Интересно? Занятно. Появись такая информация в какой-нибудь среднеуважаемой газете, отнеслись бы мы к ней со всем пониманием.

Но — это шутка двух нынешних фантастов, Михаила Успенского и Андрея Лазарчука. Как и весь их роман «Гиперборейская чума»[259]. Там и машину времени изобретают в довоенном СССР, и Сталин напутствует космонавтов…

И тут самое время сказать еще одно недоброе слово о критиках.

Вот А. Рагозин великодушно указывает Беляеву путь исправления:

«Если бы за Ихтиандром охотился не мелкий жулик Зурита, а агенты государств, ведущих агрессивную политику, если бы профессора Сальватора… капиталистические концерны осыпали лаврами, и в то же время пытались путем угроз, шантажа и подкупа овладеть его секретом… Тогда „Человек-амфибия“ сделался бы актуальной и правдивой повестью»[260].

И как было бы здорово: трудящиеся массы ихтиандров «становятся объектом капиталистической эксплуатации. Промышленные концерны широко пользуются их трудом для выполнения всевозможных подводных работ, правительства используют их для военных целей и т. д.».

Увлекательно донельзя, не «Человек-амфибия», а «Железные жабры»! Правда, с железными жабрами Ихтиандру пришлось бы влиться в ряды прогрессивного человечества…

Так Ихтиандр уже вливался, только критики этого не заметили. А не заметили потому, что решили, будто Беляев написал «Человека-амфибию» в 1938 году. Но в 1938 году вышло переработанное издание романа. А до того роман был уже трижды опубликован — в 1928-м и 1929-м отдельной книгой, а перед тем в журнале «Вокруг света» за 1928 год.

И в той самой первой журнальной публикации было несколько глав, никогда с тех пор не перепечатывавшихся. Среди них «Подводный враг». В ней мы и находим т. Ихтиандра — пролетарского диверсанта-подводника.

Только главу эту Беляев почему-то выбросил — в том же самом 1928 году, из самого первого книжного издания. С чего бы это? То ли был он врагом правдивости, то ли недолюбливал пролетариат?..

Сам Беляев неоднократно утверждал, что замыслом своим он обязан заметке в «Известиях» — там рассказывалось о судебном процессе над аргентинским профессором, который хирургическим путем всячески совершенствовал человеческий организм. Только судили его не за бесчеловечные эксперименты, а за гордыню — вздумал, дескать, состязаться с самим Творцом.

«Известия» — газета распространенная, поклонников Беляева в СССР были тысячи, но никому той удивительной заметки отыскать не удалось… А почему не удалось, стало ясно лишь в 1979 году, когда лучший знаток советской фантастики И. Г. Халымбаджа установил, что именно читал Беляев.

И был это фантастический роман о человеке, волею хирурга превращенном в рыбу. А чтобы не возникало никаких сомнений в связях с Ихтиандром, Халымбаджа предъявил название романа: «Иктанэр и Моизет» (Моизет — имя возлюбленной героя)[261].

Относительно автора ясности не было, поскольку на разных его книжках имя писалось по-разному: Де Ла Гир, де да Ир, а то и вовсе — де Лагир. После трудных раздумий Халымбаджа решил, что фамилия его была Делэр. А еще Халымбаджа писал, что вышел этот роман в 1911 году в Петербурге и якобы откликнулся на него сам Валерий Брюсов в статье «Пределы фантазии». Вот только статья Брюсова никогда не публиковалась (осталась в рукописи, да к тому же и не закончена)… И книги «Иктанэр и Моизет» тоже ни в одной библиотеке не сыскать!

Что ж такое получается? Еще один ложный след?!

Не прошло и четверти века, как Михаил Золотоносов отыскал концы: роман точно был, а вот книги не было. По-русски не было. Что ж было? А была публикация в газете «Земщина» — вообще без имени автора и под названием «Человек-рыба». Перевод с французского. А французский оригинал назывался «L’Homme que peul vivre dans l'eau» — «Человек, который мог жить под водой». Печатался роман в парижской газете «Матэн» — в 1909 году, с июля по сентябрь. И уже в сентябре появился в «Земщине». Правда, в сильно урезанном виде: «Матэн» уделила роману 62 «подвала», а «Земщина» — всего 13.

Автора же звали Жан де Лa Ир (впрочем, и это псевдоним — родители наградили его именем куда более звонким: Adolphe d'Espie de La Hire). Далее дадим слово Золотоносову:

«Во французском романе действует некий Фульбер, целью которого является достижение власти над миром ордена иезуитов. <…> Фульбер находит Оксуса, изобретателя и по совместительству хирурга, который пересаживает мальчику (его назвали Гиктанер) жабры молодой акулы, заменяющие одно легкое. Мальчик может находиться и в воде, и на воздухе. Действие, естественно, происходит на заброшенном острове… в Персидском заливе, где оборудовано комфортабельное логово Фульбера и спрятаны его сокровища.

После того как Гиктанер вырастает, злой Фульбер внушает ему ненависть к людям и обучает топить корабли и целые эскадры с помощью жутких торпед. Фульбер уничтожает военную силу человечества и захватывает ценности, которые находились на кораблях. Весь мир охватывает паника, Фульбер предъявляет человечеству ультиматумы, в Марселе собирается международный конгресс для поиска выходов. Благодаря связи с разветвленной организацией международных анархистов (их российскую ветвь возглавляет Ройтман) дестабилизация мирового порядка идет особенно интенсивно. Естественно, в дело замешивается девушка-красавица, которую зовут Моизетта. Гиктанер и Моизетта влюбляются друг в друга, благодаря Моизетте Гиктанер узнает о существовании Бога и осознает, что поступает дурно, уничтожая человечество, и вскоре перестает подчиняться Фульберу. Происходит множество событий, в результате которых Гиктанер даже стреляется, думая, что потерял Моизетту, но международные силы порядка доставляют его в Париж, где светила медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни, и в итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Happy end[262].

Русская переделка романа появилась… в „Земщине“ — антисемитской газете, осенью 1909 года больше всего озабоченной тем, чтобы на выборах в Государственную Думу не прошли кадеты во главе с Милюковым. Отсюда явный политический смысл, который был придан фантастическому сочинению: Фульбер стал евреем, а власть над миром, которой он добивается, это власть международного еврейства, желающего „поработить человеческую расу“. 60 еврейских эмиссаров в разных странах подчинены Фульберу и работают на него. За этим исключением все сюжетные линии в русской переделке сохранены. Оксус пересаживает Гиктанеру жабры акулы, Гиктанер вырастает и начинает топить суда… Действуют и анархисты, только Северак стал Севераном, Vampa — Вампирини, a Gavrilo — Гавриловым. Попутно даются картины преступной деятельности русских анархистов и тайные заседания „Союза всемирного владычества евреев“… В финале Гиктанера доставляют в Петербург, где светила медицины удаляют у него акульи жабры и возрождают к жизни, и в итоге Гиктанер с Моизеттой женятся и поселяются на Таити. Фульбер исчезает. Happy end»[263].

258

Профессор тоже в долгу не остался и — в духе времени — накатал на своих оппонентов гнуснейший политический донос: «Одним из широко применяемых методов является травля под тем или иным предлогом и дискредитирование тех научных работников, которые искренно и честно работают с советской властью». Противников же своих он обозначил так: «Матерые черносотенные волки, настоящие „кулаки от науки“» (Немилов А. Борьба с правой профессурой // Революция и культура. 1930. № 12. 30 июня. С. 21–23).

259

Успенский М., Лазарчук А. Гиперборейская чума. СПб., 1999. С. 135–136.

260

Рагозин А. Указ. соч. С.16.

261

Халымбаджа И. Г. Иктанэр, брат Ихтиандра // Молодой дальневосточник. Хабаровск. 1979. 3 ноября; перепеч.: Хастуниди В. [Халымбаджа И. Г.] Таинственный Делэр// Наука Урала. Свердловск. 1984. № 5. 9 февраля. С. 4; Алымов X. [Халымбаджа И. Г.[Таинственный Делэр // За знания. Комсомольск-на-Амуре. 1984. 29 февраля.

262

Именно об этой газетной публикации и писал В. Брюсов в наброске статьи «Пределы фантазии» (Отдел рукописей РГБ. Ф. 386. Картон 53. № 232): «Года два назад, в „Le matin“ печатался фантастический роман, героем которого был юноша, котором[у] искусственно одно легкое заменяла жабра апасу. Он мог жить под водой. Целая организация была образована, чтобы с его помощью поработить мир. Помощники „человека-акулы“ в разных частях з[емного] шара сидели под водой в водолазных костюмах, соединенных телеграфом. „Подводн[ик]“, объяв[ив] войну всему миру, взрывал минами Ф[ульбера] остров[а] и навел панику на весь мир. Благодаря помощи японцев ч[еловек]-акула был захвачен в плен; врачи удалили у него из тела жабры акулы, он стал обыкновенным человеком и грозная организация распалась» (Бритиков Ф. Отечественная научно-фантастическая литература (1917–1991 годы). 2-е изд., доп. СПб., 2005. Кн. 1. С. 51; транскрипция нами уточнена). Брюсов, вероятно, читал «Матэн», будучи в Париже осенью 1909 года — с 16 сентября по 23 октября (Брюсов В., Петровская Н. Переписка: 1904–1913. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 476, 499).

263

Золотоносов М. Приключения человека-амфибии // Московские новости. 2003. № 6. Чтобы не поминать одиозную газету «Земщина», Халымбаджа и ссылался, видимо, на несуществующую переводную книжку 1911 года.

******

Золотоносов не может с точностью сказать, какой из двух вариантов — французский или русский — попался на глаза автору «Человека-амфибии»[264], но убежден, что под рукой Беляева роман утратил главное:

«Беляев не смог найти неоспоримой мотивировки для произведенной Сальватором вивисекции. Ибо никакими благими целями, ничем, кроме алчности, превращение человека в морскую рыбу не оправдаешь».

С какой же тогда целью принялся Беляев за свой римейк? У Золотоносова готов ответ:

«Беляев как бы подмигнул своим читателям, подчеркнув, что зачинает советскую массовую культуру не на пустом месте, а прямо украв основные сюжетные ходы и образы у предшественников, текстами которых зачитывались в 1900-е годы. Не своруешь — не продашь!»

Неужели все так просто? Даже обидно…

Но все непросто!

Педро Зурита — алчный негодяй, и все потустороннее ему чуждо. А посему с похвальной быстротой раскрывает связь между подводным гротом, где спрятался «морской дьявол», и поместьем над этим самым фотом расположенным. После чего засылает в поместье своего шпиона — верного и послушного индейца. Миновав железные врата, индеец обнаруживает, что за высокой каменной стеной раскинулся роскошный сад. «Посыпанные красноватыми измельченными раковинами расходились в разные стороны» дорожки, «голубо-зеленые сочные агавы», «целые рощи персиковых и оливковых деревьев», «яркие цветы» и сверкающие, «как зеркала, водоемы» в темной зелени травы, «высокие фонтаны освежали воздух»… Благодать! Но бродит по саду и неведомое зверье: «звери со шкурою ягуара лаяли по-собачьи», «сверкая медно-зеленой чешуей, перебежала дорогу шестиногая ящерица», с дерева свисает «змея с двумя головами»… А вот то, что наполнило омерзением Виктора Шкловского: поросенок из-за проволочной сетки уставился «единственным, большим глазом, сидевшим посреди лба»… прочие «необычайные гады, звери и птицы, чудовищное соединение в одном теле разных видом животных. Собаки с кошачьими головами, гуси с петушиной головой, рогатые кабаны, страусы-нанду с клювами орлов, бараны с телом пумы…».

Прямо Босх какой-то… И тогда индеец понимает, что «попал в ад»!

Но сад адским не бывает! И Змею, свисающему с садового дерева, тоже в аду не место! Змей давно прописан в саду райском! Куда же попал несчастный индеец? Он очутился в нескончаемых Днях Творения, в том времени, которое течет только в Раю.

А что мы знаем о хозяине сада?

Зовут его доктор Сальватор. Зурита слышит о нем впервые:

«— Кто он, этот Сальватор?

— Бог, — ответил Бальтазар.

Зурита в изумлении высоко поднял свои черные, пушистые брови.

— Ты шутишь, Бальтазар?

Индеец едва заметно улыбнулся:

— Я говорю то, о чем слышал. Многие индейцы называют Сальватора божеством, спасителем.

— От чего же он спасает их?

— От смерти. Они говорят, что Сальватор держит в своих руках жизнь и смерть»[265].

Может быть, непросвещенные туземцы приняли талантливого хирурга за свое местное индейское божество, распорядителя жизни и смерти?

Вряд ли, поскольку имя его — Сальватор. Гражданин испаноязычной Аргентины, будь он даже гением хирургии, мог носить фамилию Сальвадор, но никак не Сальватор. Потому что Сальватор — это не испанский, а латынь: salvator. И значение этого слова: «спаситель». Именно так и величают доктора индейцы. А поскольку слово это — фамилия, следует писать его с прописной буквы: Спаситель. Иными словами, Христос. И ведет себя доктор в полном соответствии с именем:

«Он может делать чудеса. Хромым он дает новые ноги, — хорошие, быстрые ноги, слепым — глаза, зоркие, как у коршуна. Он даже воскрешает мертвых, и они открывают глаза и начинают есть, пить и радоваться солнцу».

Но Христос творил только чудеса (исцелял бесноватых и увечных, воскресил Лазаря), оставляя Творение своему Отцу Небесному.

Да и во внешности Сальватора — «довольно большой нос с горбинкой, несколько выдающийся, острый подбородок и плотно сжатые губы придавали лицу жесткое и даже хищное выражение. Карие глаза смотрели холодно и с каким-то жадным любопытством» — нет ничего от кроткого и прекрасного ликом Иисуса.

Вот и «индейцу стало не по себе под этим взглядом, который, казалось, пронизывал человека насквозь, прощупывал каждый мускул, каждый орган, врезался, как скальпель, анатомировал».

Но не похож доктор и на бородатого, в грозе и буре Саваофа: «…высокий, широкоплечий, смуглый. За исключением черных бровей и ресниц, на голове… не было ни одного волоска. Он брил не только усы и бороду, но и волосы на голове…»

Зато прекрасен Ихтиандр. Не просто стройный молодой человек «необычайной красоты», но — «образец классической красоты»! Правда, не только человек, а еще и рыба. «Человек-рыба», как представляет его доктор Сальватор. Существо двойной природы, подобно Христу Богочеловеку.

Но что общего между Богом и рыбой?

А то, что у ранних христиан изображение рыбы служило обозначением Христа, своего рода символом веры. И если кто-то, подобно нам, задавал вопрос: «Что между ними общего?» — следовал ответ: «рыба» по-гречески ΙΧΘΥΣ («ихтюс»), и если применить прием «нотарикон», то есть понимать каждую букву как обозначение целого слова, получится: «η Ιησούς Χρίστος Θεο η Υχος Σωτηρ» — Иисус Христос Сын Божий Спаситель.

А на вопрос: «Отчего же все-таки рыба?» — исчерпывающий ответ дал Блаженный Августин: «Иисус был способен жить в безднах смертного существования, точно в глубинах вод, без греха»[266].

И тогда мучения Ихтиандра в бочке с ржавой водой — это страсти Христовы, суд — это суд Пилата… А Сальватор — уже не Спаситель, но Бог Отец!

Впрочем, у Ихтиандра есть и земной отец — индеец Бальтазар. Но Бальтазар — это имя одного из волхвов, узревших Вифлеемскую звезду, пророчествующую о рождении Спасителя. А когда Бальтазар обманом проникает в заповедный сад Сальватора, то свое подлинное имя он, конечно, скрывает, но раскрывает подлинную суть — называет себя Кристо, то есть Христос!

И тут нас поджидает удар — слово берет сам доктор Сальватор, дабы защитить себя от обвинений суда и наших измышлений:

«— Я не нахожу в этом зале потерпевшего…

— О каком потерпевшем вы говорите? — спросил председатель. — Если вы имеете в виду изуродованных вами животных, то суд не счел нужным показывать их здесь. Но Ихтиандр, человек-амфибия, находится в здании суда.

— Я имею в виду господа бога, — спокойно и серьезно ответил Сальватор. <…>

— Что вы хотите этим сказать? — спросил председатель.

— Я думаю, суду это должно быть ясно, — ответил Сальватор. — Кто главный и единственный потерпевший в этом деле? Очевидно, один господь бог. Его авторитет, по мнению суда, я подрываю своими действиями, вторгаясь в его область. Он был доволен своими творениями, и вдруг приходит какой-то доктор и говорит: „Это плохо сделано. Это требует переделки“. И начинает перекраивать божье творение по-своему… <…> Вы сами создали процесс, в котором невидимо присутствуют на стороне обвинения господь бог в качестве потерпевшего, а на скамье подсудимых — вместе со мной Чарлз Дарвин в качестве обвиняемого».

Вот так коротко и ясно доктор Сальватор дал по рукам зарвавшимся аргентинским мракобесам и некоторым нечистым на голову исследователям.

Речь идет о науке и обреченных на провал потугах остановить железную поступь прогресса!

То, что мы сейчас прочли, было напечатано в 1938 году. И десятью годами раньше Сальватор говорил то же самое. Иными были слова председателя суда:

«— О каком потерпевшем вы говорите? — спросил председатель. — Если вы имеете в виду изуродованных вами людей, то суд не счел нужным вызывать их сюда, так как эксперты и судьи выезжали на место и уже видели потерпевших».

264

Можно допустить, конечно, что Беляев два десятка лет хранил в памяти то, что в 1909 году случайно прочел в газете. Но, скорее всего, с романом де Ла Ира Беляев ознакомился гораздо позже и в виде книги — парижского издания 1926 года (La Hire, Jean de. L'Homme que peut vivre dans l'eau. Paris, 1926). Конечно, в Москве таких забавных книжонок не продавали, но ведь книгу Дэвиня об Атлантиде, изданную в том же Париже двумя годами раньше, Беляев как-то заполучил!..

265

Здесь и далее все цитаты по первой (журнальной) публикации романа.

266

Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. М., 1995. С. 90.

*********

Что это за изуродованные люди, которых и показать невозможно?

Ихтиандр? Но Ихтиандра никто не скрывал, и в 1928 году председатель о нем не упомянул даже? Что ж за напраслину такую возводят на смелого экспериментатора?

Про людей в романе написано так:

«Ко многому уже привык Кристо. Но то, что он увидел в нижнем саду, превосходило его ожидания.

На большом, освещенном солнцем лугу резвились голые дети и обезьяны. Это были дети разных индейских племен. Среди них были и совсем маленькие — не более трех лет, старшим было лет двенадцать. Эти дети были пациентами Сальватора. Многие из них перенесли серьезные операции и были обязаны Сальватору своей жизнью. Выздоравливающие дети играли, бегали в саду, а потом, когда силы их возвращались, родители брали их домой.

Кроме детей, здесь жили обезьяны. Бесхвостые обезьяны. Обезьяны без клочка шерсти на теле.

Самое удивительное — все обезьяны, одни лучше, другие хуже, умели говорить. Они спорили с детьми, бранились, визжали тонкими голосами. Но все же обезьяны мирно уживались с детьми и ссорились с ними не больше, чем дети между собой.

Кристо подчас не мог решить, настоящие ли это обезьяны или люди».

Ну вот! Лечил, а не калечил! Какие такие ужасы?!

Но это издание 1938 года, а посмотрим на эксперименты года 1928-го:

«Кристо уже привык к неожиданностям. Но то, что он увидел в нижнем саду, еще раз поразило его своей необычайностью.

На большом, освещенном солнцем лугу резвились обезьяны и голые дети. Все дети, как заметил Кристо, принадлежали к различным индейским племенам. Среди них были и совсем маленькие, не более трех лет, и двенадцати-тринадцатилетние подростки. Каждый из них обладал какой-нибудь странной особенностью. У одних имелись длинные обезьяньи хвосты. Хвостатые дети прекрасно владели этим придатком: они отгоняли хвостом мух, пускали его в ход, как плеть, во время драки, закручивали хвост кольцом, убегая друг от друга.

У нескольких детей ноги и руки были как будто выворочены в суставах. Эти дети могли сгибать руки в локте в любом направлении. <…> Иные могли заворачивать голову и ноги в обратную сторону и бежать с одинаковой скоростью как вперед, так и назад, не поворачивая туловища. <…>

Не менее странными существами были и обезьяны. Если некоторые дети обладали хвостами, то многие обезьяны, наоборот, были лишены этого украшения. У большинства обезьян на теле совершенно не было шерсти. Их гладкие тела отличались только различной окраской кожи. И Кристо не мог определить, — были ли это действительно обезьяны, или люди.

Удивительнее же всего было то, что все эти обезьяны, — одни лучше, другие хуже, — умели говорить. Они-то и вступали с детьми в споры, бранясь визжащими тонкими голосами».

Это не опыты (пусть и жестокие) над животными. Это людей превращают в уродов, а людей-уродов — в животных! И Сальватор — не врач, не ученый, даже не компрачикос…

Бросил вызов Богу?!

Не каждое богоборчество — атеизм. У Бога есть и другие противники. И главный из них — Его соперник.

Тот, кто ревнует к Творцу, извращает Божьих тварей, посягает на сам венец Творения — человека… Но даже Дьявол не покусился создать своего Христа. А Сальватор создал.

И Беляев его не осудил и не проклял. Как не проклял своего Воланда Булгаков.

Причина ясна: очнувшись в мире торжествующего Зла, объявившего себя наукой, в мире, отринувшем все прошлое и человеческое ради Нового мира, Нового человека, безжалостного, как молодая акула, оба писателя признали право Дьявола на равноправие — равноправие с Богом.

Это не было их изобретением, такой диалектике с начала века обучались в тайных ложах и оккультных орденах. И рассказывали об этом в фантастических романах.

Дыхание этой бесчеловечной тайны ощутил каждый читатель «Человека-амфибии». И именно это чувство, превысившее любое понимание, обеспечило роману необыкновенное долголетие.

* * *

А 8 августа 1928 года появился первый (и на ближайшие десять лет — единственный) отклик на «Человека-амфибию»:

«Когда есть установка на внедрение науки в широкие массы нашего Союза, следует задуматься над значением и ролью научно-фантастического романа в литературе. Привлечение внимания масс к науке через занимательность такого романа — задача не из легких, и она еще мало кем основательно продумана.

Очаровательного фабулиста, влюбленного в научную дисциплину и способного дать страницы высоко художественной трактовки научной темы, у нас нет.

С этой точки зрения роман Беляева не порадует ни общественника, озабоченного развитием общественных слоев, ни знатока науки, и только с грехом пополам он заинтересует массового читателя, которого, собственно говоря, и надо основательно привлечь к науке, будь то биология, либо техника, или астрономия и т. д.

Первая часть и половина второй романа написана довольно удачно — заинтересовывает тайна и хирургия д-ра Сальватора, вносящего поправки в человеческий организм, создавшего человека-амфибию. Но автор — не энтузиаст затронутой темы, а лишь ее случайный гость — беспомощно развертывает сюжет, притягивает за волосы к нему аграрную революцию Аргентины и, не зная, как разрешить выбранную им проблему в том социальном плане, к которому он вдруг повернул, внезапно наделяет человека-амфибию мало обоснованными симпатиями к революции. Они, впрочем, затушевываются также (так.) мало удачно, как и появились.

В неуклюжем предисловии говорится, что автор использовал „действительные события, но случившиеся разновременно“ (процесс врача, обвиненного в святотатстве, и аграрная революция). Чтобы спаять их воедино, надо иметь больше такта, чем тот, которым обладает Беляев. К тому же, если уже касаться процесса врача, то надо дать более острую зарисовку косной общественности Аргентины, либо обойти его молчанием. А. Беляев едва подымается над уровнем журнала „Вокруг Света“ и дает помесь научности, переходящей в скудную фантастику, с поверхностной социальной тенденцией»[267].

Рецензия подписана «Н. Кар.-П.». Ничего похожего ни в одном словаре псевдонимов отыскать не удалось. Единственное имя, подходящее под сокращение «Н. Кар.-П.», — это Николай Каронин-Петропавловский. Вот только Николай Елпидифорович указанную рецензию написать никак не мог, поскольку скончался в Саратове в 1892 году.

Можно, впрочем, взглянуть на эту подпись как на некую шараду. «Кар.-П.» следует читать как «Карп.».

Псевдоним «Н. Карп.» в советской прессе действительно встречается — в ленинградской «Красной газете» за 1924 год. И расшифровывается он: Н. Карпов. Иных сведений об этом ленинградском Карпове не имеется, но разумно предположить, что автор рецензии на фантастический роман, позволяющий себе судить о научной фантастике вообще, и сам имел к ней какое-то отношение. А тогда в поле нашего зрения оказывается Николай Алексеевич Карпов (1884–1945) — автор романа «Лучи смерти» (1925). Роман этот принадлежит к числу революционно-фантастических (большевики одерживают верх над капиталистами, стремящимися присвоить секрет прибора, испускающего «лучи смерти»), но Карпов и до революции — с не большим успехом — неоднократно грешил фантастикой[268]. Так что вполне мог считать себя вправе наставлять молодежь…

Примечательно, однако, что книгу-то рецензент не читал поскольку об аргентинской аграрной революции в ней и слова нет! И, значит, рецензию свою он посвятил не книге, а журнальной публикации — где, как мы помним, Ихтиандр подвизался в роли диверсанта-подводника. Отсюда и фраза: «А. Беляев едва подымается над уровнем журнала „Вокруг Света“», хотя до того в рецензии ни о каком журнале ни разу не упоминалось. Дело, видимо, обстояло так: лежала в редакции рецензия на напечатанный в журнале роман. А тут вдруг роман этот вышел отдельной книгой. Редактор убрал из рецензии указание на предыдущую публикацию (в журнале), вставил на это место выходные данные книги («„ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ“. Научно-фантастический роман А. Беляева. Изд. ЗИФ. стр. 201. Ц. 1 р. 50 к.») и отправил в набор. Но саму рецензию до конца не дочитал… Оттого и осталась в ней непонятная жалоба на журнал «Вокруг света» с его прискорбно низким уровнем.

267

Известия. 1928. № 182. 8 августа. С. 5.

268

Карпов Н. А. Необычайный пациент. СПб., 1909; Карпов Н. А. Волшебное зеркало // Сборник русской и иностранной литературы: Сб. 12. СПб., 1914. С. 33–40; Карпов Н. А. Корабль-призрак // Жизнь и суд. 1915. № 30. С. 2–3; Карпов Н. А. Отшельник // Аргус. 1916. № 3. С. 62–70, и др.

https://fantlab.ru/edition102854

https://www.litmir.co/br/?b=196944&p=1